Dois meses após o golpe de 1964, no Rio de Janeiro, em uma sexta-feira marcada pela declaração favorável às forças armadas feita por um grupo de prelados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Boate Stop Club, em Copacabana, abria as portas para o primeiro espetáculo protagonizado por transformistas e travestis durante a vigência da ditadura militar. Intitulado International Set, o show estreou em 29 de maio e atraiu um público tão grande que a fila iniciada dentro da Galeria Alaska seguiu por ruas afora.

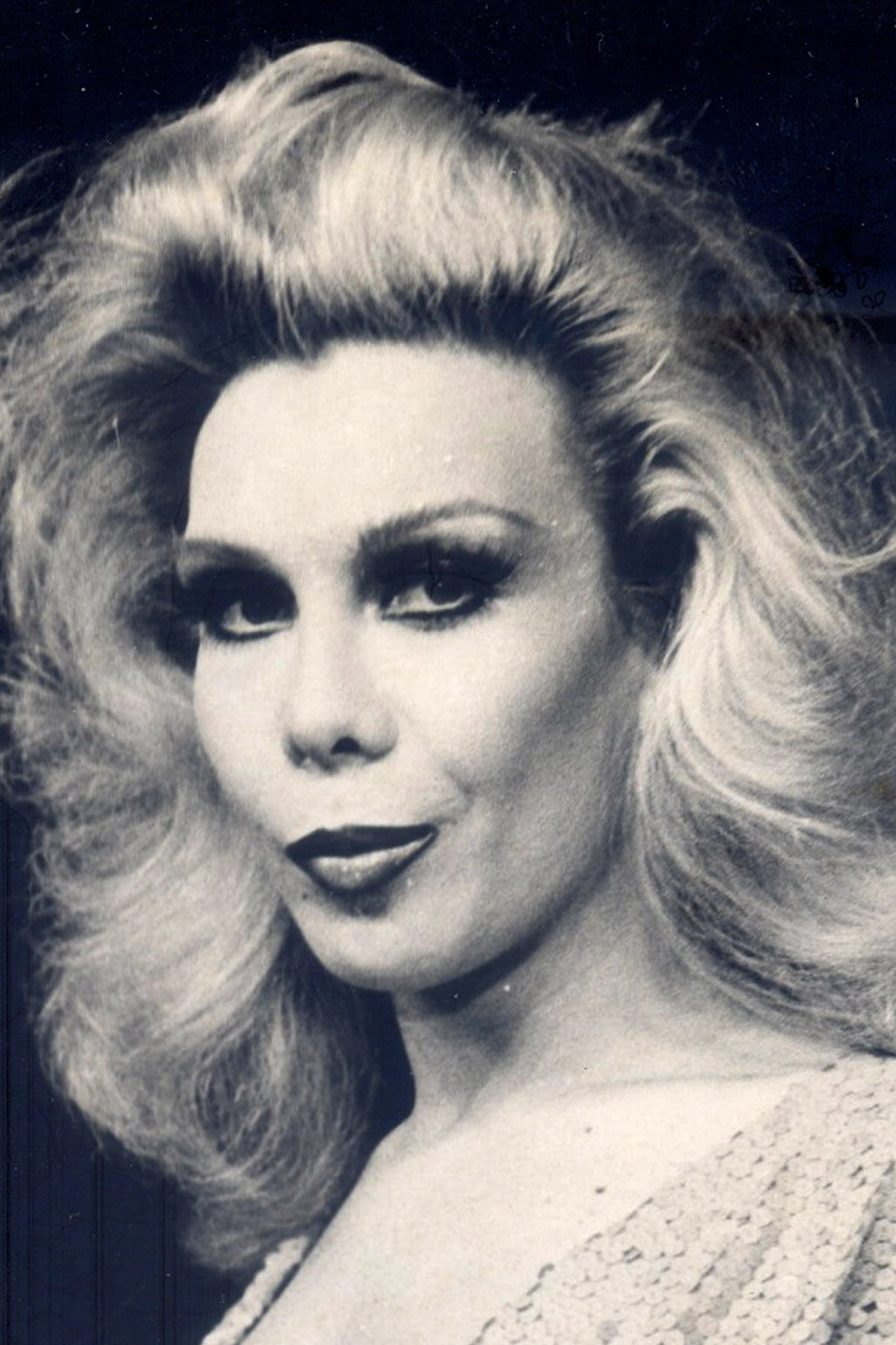

Nos anos 1960, no Rio de Janeiro, boates e teatros foram importantes espaços para a constituição de sociabilidades, redes de amizades e subjetividades de uma geração de travestis, conta o historiador Paulo Vitor Guedes de Souza. Em estudo sobre o tema, no qual considerou como fontes, além da bibliografia, jornais e revistas e entrevistas de história oral que realizou com travestis — Aloma Divina, Claudia Celeste, Yeda Brown [Leia mais sobre ela aqui] e Suzy Parker —, ele relata como o grupo vivenciou e resistiu ao período de repressão, caracterizado pela introdução de hormônios femininos e parafina líquida para a promoção de mudanças corporais.

“A década de 1960 é o momento também em que os hormônios estão chegando ao Brasil. Com isso, uma parte daquelas que se travestiam para se divertir, subir ao palco de teatros e boates, passaram a adotar a hormonização para mudar o corpo. Deixaram de estar travesti para ser travesti”, explica Paulo Vitor, doutorando do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), onde pesquisa masculinidades inconformes no período da ditadura instaurada no Brasil a partir de 1964.

Segundo ele, que considera o tema pouco abordado pela historiografia nacional, embora já existisse no Rio de Janeiro um “circuito homossexual”, constituído por espaços e territórios específicos, os anos 1960 permitiram “a emergência e estruturação de uma cultura de resistência, modificando, ampliando e esgarçando as relações de gênero e os processos de subjetivação”.

Sobre o impacto da repressão no cotidiano das travestis, Paulo Vitor considera que, embora elas procurassem não se envolver diretamente com política partidária, adotavam um comportamento político, transgressor, “por romper com a norma heterossexual de comportamento já estabelecida”. No estudo, o historiador cita declarações de uma das travestis mais conhecidas do Brasil, Rogéria: “Era um momento horroroso do Brasil politicamente, mas nós tínhamos que ficar caladas. Porque se vestir de mulher, a gente tava ali, né, na fronteira do precipício, eu ia ainda arrumar confusão como?”

Apesar da repressão, Suzy Parker, uma das entrevistadas pelo historiador, relatou que o período da ditadura foi o momento em que ela mais trabalhou e ganhou dinheiro. O espetáculo Les Girls, por exemplo, lançado em dezembro de 1964, extrapolou as fronteiras do Rio, com apresentações em São Paulo, em Minas Gerais, no Uruguai e na Argentina. “A Suzy Parker conta que elas chegaram em Buenos Aires em carro de bombeiro, tamanho era o sucesso do show”, relata Paulo Vitor.

De fato, os espetáculos protagonizados pelas travestis estavam em alta no período, tanto nas grandes capitais europeias como no Brasil, onde representantes da elite faziam parte da plateia cativa. Inspiradas no padrão das atrizes de televisão e de Hollywood, vedetes, misses e cantoras de rádio, elas subiam ao palco com roupas glamourosas e cheias de curvas, moldadas a hormônios e parafina líquida.

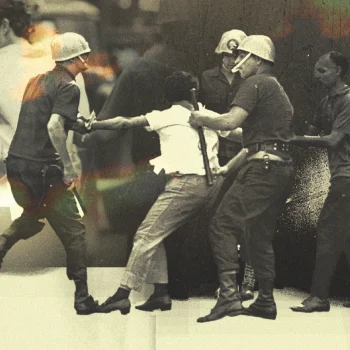

O sucesso dos shows, porém, não as livrava de serem alvo de violências, pois a “ficção” do palco, aceitável, não poderia sair à realidade das ruas. Segundo Paulo Vitor, havia relatos de agressões, “demonstrando o impacto e o incômodo que a presença de corpos em travesti causava, pelo simples fato de existirem, de estarem visíveis nas ruas e em diversos estabelecimentos da cidade”.

As entrevistas evidenciam a repressão policial. “Quando presas, elas eram obrigadas a fazer faxina nas cadeias. Além disso, não era permitido sair como travesti às ruas. Por causa disso, quando acabava o show e elas iam embora dos teatros e boates, precisavam levar a peruca na mão”, detalha o historiador.

Para evitar ser detida, ter traços femininos, como Aloma Divina, ajudava a passar despercebida. Ela conta que nunca chegou a ser presa e que a ingestão de hormônios era, por vezes, adotada como estratégia “para lidar com a norma enfrentada no dia a dia, pois a condição de ser percebida como uma mulher cisgênero, às vezes, poderia impedir a prisão”.Mas a repressão não se dava exclusivamente nas ruas. Dentro de casa, expressões sexuais fora do padrão considerado “normal” eram rechaçadas e, em geral, terminavam em expulsões. Para Yeda Brown, filha de pai militar, o destino foi o serviço militar. Obrigada pela família a se alistar, a corporação, obviamente, não conseguiu promover a almejada e fictícia “cura homossexual”. E foi assim que os palcos do Rio de Janeiro ganharam mais uma estrela travesti [Leia sobre a história de Yeda aqui].

■ Jornalista da Assessoria de Comunicação da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), em colaboração especial para Radis

Sem comentários