A princípio era uma doença distante que, na opinião de especialistas, não chegaria ao Brasil — e se chegasse não resistiria ao calor tropical; após o registro dos primeiros casos em solo nacional, algumas autoridades insistiram que a ameaça era infundada: tudo não passava de uma “gripezinha”, chegou-se a dizer; a imprensa também foi cética ao noticiar os primeiros casos, até render-se à inevitável exigência de aumentar o espaço para os obituários nos jornais; nas grandes cidades, boa parte da população se refugiou no discurso do negacionismo — incentivada pela postura pública de certos políticos — ou na confiança em medicamentos ineficazes ou soluções “mágicas” que prometiam proteção e cura contra o mal, que foi impiedoso com a população mais pobre. Ao fim, o que se viu foi uma crise que ceifou milhares de vidas e impactou diversos setores da sociedade pelos anos seguintes.

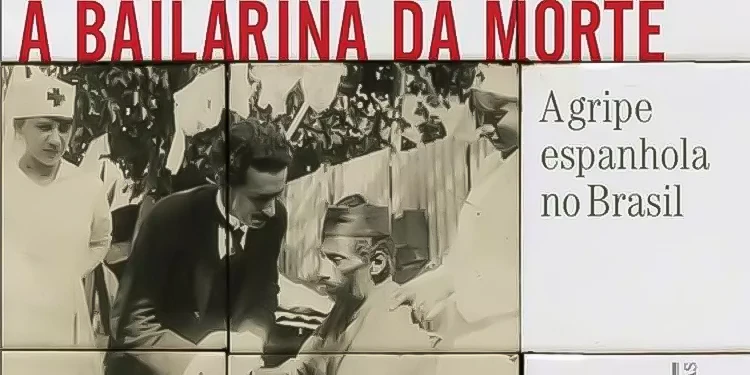

Não, este não é um exercício de futurologia sobre a realidade brasileira pós-pandemia de covid-19, em pleno século 21, mas sim uma descrição resumida do que aconteceu há mais de 100 anos, quando o país foi assolado pela gripe espanhola, em 1918. A trágica e assustadora semelhança entre os dois períodos históricos é o eixo condutor do livro “A bailarina da morte — A gripe espanhola no Brasil”, fruto da pesquisa empreendida pelas historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Murgel Starling, lançado em outubro de 2020 pela editora Companhia das Letras — e que tem sido ponto de partida para inúmeras reflexões sobre o momento atual e seus reflexos na saúde, nas práticas de desinformação e no exercício da cidadania.

Super requisitada para debates na imprensa, nas redes sociais e, também, no mundo acadêmico, Lilia Schwarcz, professora das universidades de São Paulo (USP) e de Princeton, nos Estados Unidos, ministrou a aula inaugural do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz, dia 16 de março, quando propôs reflexões a partir dos achados do livro. Ela já havia falado sobre o tema na instituição no fim de 2020, quando participou de uma sessão do Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), mas neste segundo momento destacou a importância do combate à desinformação: “Nestes tempos de fake news, considero que ocupar os meios com a boa informação é um ato de resistência”, salientou. Lilia chamava atenção para o fato de que a informação é parte da crise instalada no país — que, segundo ela, não é apenas sanitária, política e econômica, mas também ética e moral.

A professora mencionou inúmeras situações em que a falta de informação (ou a desinformação) tem consequências diretas nas ações de enfrentamento da pandemia. Segundo ela, negacionismo, xenofobia, desinformação, censura e invisibilidade — nada disso pode ser considerado “novidade” da pandemia de covid-19. Ao citar o pensamento do historiador britânico Eric Hobsbawm, que defendeu que o século 20 só começou depois do fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ela arriscou a dizer que só estaremos na realidade no século 21 quando superarmos o desafio da pandemia de covid-19. “Nosso presente está cheio de passado”, argumentou.

Vida e morte

Lilia lembrou que a palavra “crise” vem do termo “decisão”. Na acepção médica, descreve um momento que tanto pode levar o paciente à morte quanto à sua recuperação. “Nós estamos neste momento ambivalente de morte e vida”, definiu, referindo-se às vidas perdidas pela covid-19. “Como diz [o pensador indígena] Ailton Krenak, aqueles que não podem tratar da morte não podem tratar da vida”, observou.

“É preciso falar da morte”, afirmou a pesquisadora. Depois de um ano de isolamento, a negação pode ser considerada “normal”, numa sociedade preparada exclusivamente para a vida. “O problema não é exatamente o negacionismo, mas sim quando a negação se torna política de Estado”, avaliou. Segundo ela, já em 1918, havia uma expectativa em relação aos avanços da tecnologia em relação à saúde, e no Brasil as cidades passavam por transformações que visavam sua modernização. A morte não combinava com este cenário. Hoje, mesmo com tantos avanços, ressaltou, vivemos situação parecida, mas as causas podem ser diferentes. “Toda crise sanitária escancara as nossas desigualdades. O Brasil sairá mais pobre e mais desigual depois desta pandemia de coronavírus”, afirmou.

Repetir o passado

Além do negacionismo e da exposição indubitável das desigualdades, as duas pandemias também têm em comum a criação de teorias da conspiração e de bodes expiatórios, assinalou a pesquisadora. Se hoje há quem creia que o coronavírus é criação dos chineses, em 1918 acreditava-se que a gripe era espanhola — pelo simples fato de a Espanha ter sido o primeiro país a noticiar a doença. “Diante do infortúnio e da extrema insegurança, é melhor criar culpados”, frisou. Outra similaridade identificada pelas autoras é a prova de como as duas pandemias não são “democráticas”, como advogam alguns. Ao resgatarem os contextos da época, elas destacam o peso da gripe entre ex-escravizados e imigrantes, no Sudeste, e indígenas, na região Norte. “Não há dados seguros, mas é possível dizer que muitas populações indígenas foram dizimadas”, destacou Lilia.

Outra similaridade entre os dois tempos, disse a professora, é a propagação de um certo “pensamento mágico”, capaz de impulsionar propostas de curas miraculosas e resgatar antigos remédios para novos usos. Também em 1918 tentou-se enfrentar a gripe espanhola com sal de cloroquina, chamado de sal de quinino, que já era usado contra a malária. A diferença é que não era o governo que receitou o medicamento, mas sim os anúncios colocados em jornais e revistas à profusão. “Nenhum presidente fez propaganda do sal de quinino”, assegurou.

Ela também destacou o uso político da pandemia, observado nos dois momentos históricos, sendo responsável, no tempo da espanhola, por um episódio controverso, relacionado à morte de Rodrigues Alves. Eleito presidente do Brasil pela segunda vez em 1918 (ele havia governado o país entre 1902 e 1906), o político paulista morreu em 1919, antes de assumir o segundo mandato (que iria até 1922). No livro, Lilia e Heloísa mostram como a verdade sobre o episódio foi usada para manter a estabilidade cafeeira de Minas Gerais e São Paulo no governo federal, comprovando que este não teria sido vítima da espanhola, como naquele momento se fez crer.

A obra resgata, com riqueza de detalhes e comprovação documental, hipóteses sobre a chegada do vírus ao país e o impacto das medidas impostas pelos governos. Também faz um registro importante sobre os desafios impostos aos “sanitaristas” e demais profissionais de saúde da época, diante de uma ameaça que dizimou milhares de pessoas em todas as cidades. Outro aspecto interessante do livro é avaliar os impactos das notícias no cotidiano das cidades e da censura praticada pelos governos, ora escondendo ou maquiando dados, ora manipulando informações sobre a pandemia. O livro mostra que havia um esforço coletivo mais concentrado e solidário, em 1918, quando a população não questionou as medidas adotadas para conter a disseminação da gripe, muito similares às recomendadas hoje: distanciamento social; fechamento de escolas, comércio, igrejas, teatros e cinemas; e higiene das mãos.

Lilia destacou que é preciso aprender algumas lições úteis um século depois: combater o negacionismo; não politizar a doença; evitar a criação de bodes expiatórios e/ou xenófobos; investir nas políticas de solidariedade e, por fim, fortalecer as instituições democráticas, responsáveis pela manutenção da cidadania: “Cuidar do SUS é como cuidar dos direitos humanos no Brasil”, recomendou. “Escrever sobre a pandemia de 1918, no momento de uma outra pandemia, foi um ato político de duas historiadoras, na tentativa de revelar as lições que ela poderia nos dar”, sintetizou.

Sem comentários