Quando descreve o período posterior ao Golpe de 64, no livro Além do carnaval – A homossexualidade masculina no Brasil do século XX (lançado no Brasil em 1999, pela editora Unesp), o historiador brasilianista James Green resgata contextos que dão pistas sobre como a ditadura militar (1964/1985) interferiu na vida de gays, lésbicas e travestis que viviam nas grandes cidades brasileiras.

Se por um lado o crescente mercado de consumo permitiu a criação de espaços de sociabilidade, com abertura de negócios de entretenimento, e no campo cultural se havia espaço para experimentações no comportamento sexual e social, por outro a arbitrariedade do regime, reforçada e apoiada pelo conservadorismo moral e religioso, tornava insalubre (e perigosa) a vida de quem não era “discreto” em relação a identidades, gêneros ou estilos de vida que fugissem à norma.

“Havia uma arbitrariedade total, sem nenhuma proteção e nem a noção que era possível se queixar pelos direitos.”

Eram tempos em que reclamar por direitos não somente não era permitido, como também causava problemas, contou James na entrevista que concedeu à Radis no fim de maio. “Havia uma arbitrariedade total, sem nenhuma proteção e nem a noção que era possível se queixar pelos direitos”, disse o pesquisador e ativista, que voltou seu olhar para o país no fim dos anos 1960, quando lutava por direitos civis em sua terra natal, os Estados Unidos, e se interessou pelas forças que se opunham às ditaduras latino-americanas.

James chegou ao Brasil em 1976 e por aqui ficou seis anos. Fez amigos, iniciou pesquisas, envolveu-se em política, participou da criação do Somos: Grupo de afirmação homossexual, em 1978, considerado pioneiro no país. A ligação com o Brasil permaneceu e se aprofundou, à medida em que pesquisou e escreveu livros e artigos sobre a história do país e sua relação com as homossexualidades. O historiador também resgatou a memória de Herbert Daniel, importante ativista brasileiro, e registrou abusos cometidos durante o período de exceção (apontados no relatório temático da Comissão Nacional da Verdade, que assina com o pesquisador Renan Quinalha).

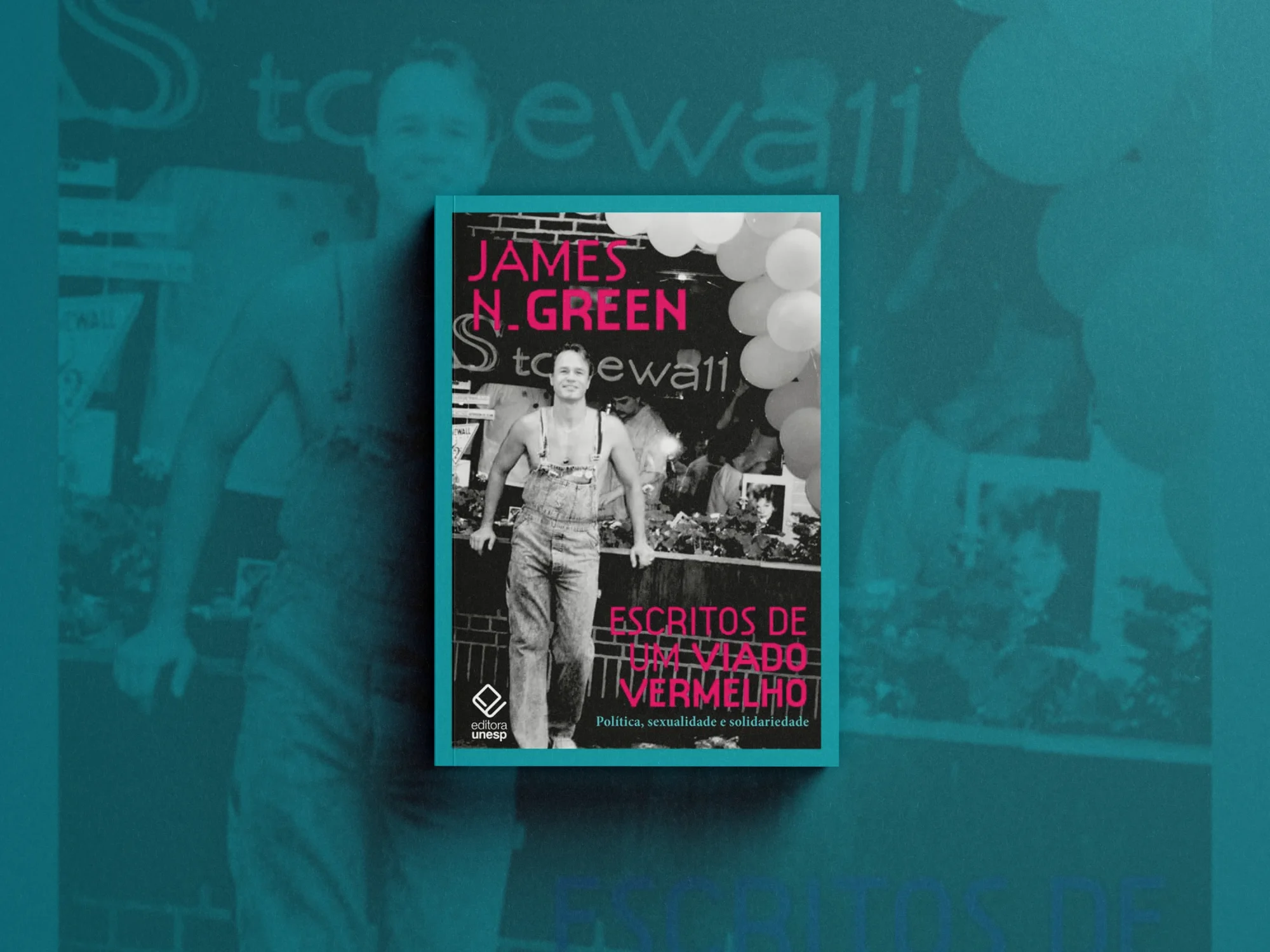

Hoje professor de História Moderna da América Latina na Brown University, nos Estados Unidos, onde coordena um núcleo de pesquisa sobre sexualidade e ditaduras civis e militares, James rememora o passado e descreve, nesta entrevista, como a repressão e o medo atrasaram a organização política de homossexuais no Brasil, ao mesmo tempo em que relata como grupos atuavam para resistir e sobreviver ao regime. Ele fala também sobre o atual movimento LGBTQIA+, destaca a importância do ativismo de Herbert Daniel e apresenta dados reunidos no livro Escritos de um viado vermelho — Política, sexualidade e solidariedade, recém-lançado em 2024.

Uma conversa em que apontou o quanto o medo expôs pessoas diversas à vulnerabilidade e propôs reflexões sobre o que se pode aprender com a luta pela democracia: “Entender o passado é a melhor maneira de entender o presente e prever o futuro, e indica como podemos solucionar problemas crônicos no Brasil que nunca foram resolvidos”.

“Os discursos médicos, legais, religiosos e moralistas marginalizavam as pessoas que tinham comportamento sexual ou gênero diferentes do normativo.”

Sua aproximação com o Brasil aconteceu no período em que o país enfrentava uma ditadura civil-militar. Como era a vida das pessoas LGBTQIA+ nos contextos em que você circulava?

É muito difícil, como historiador, não pensar no contexto da minha experiência individual. Agora, com minhas pesquisas e livros, conheço muito mais a realidade do país ao longo desse período, e antes de chegar no Brasil, em 1976. A discriminação contra as pessoas LGBTQIA+ é um fenômeno anterior ao golpe de 1964. Os discursos médicos, legais, religiosos e moralistas marginalizavam as pessoas que tinham comportamento sexual ou gênero diferentes do normativo. As pessoas que aceitaram sua sexualidade e sua noção de gênero também resistiam, ocupando os espaços nos centros urbanos onde tinham certa liberdade relativa além dos dias de carnaval — como eu argumento no meu primeiro livro. [Além do carnaval – A homossexualidade masculina no Brasil do século XX, 1999]

O que mudou a partir de 1964?

O que foi diferente é que o Estado de exceção, instalado a partir de abril de 1964, deu maiores poderes ao governo centralizado, à polícia e às Forças Armadas. Eles tinham muito mais poder para fazer coisas sem uma autorização democrática, ou seja, com muita exceção, sem controle de outros segmentos. Então a sociabilidade entre as pessoas LGBTQIA+ continuava existindo, mas ao mesmo tempo o Estado tinha maior poder para prender, investigar, marginalizar e criar problemas para as pessoas. Ironicamente, entre 1968 e 1973, quando houve uma expansão na economia brasileira — que é chamada milagre econômico brasileiro, quando o crescimento era 11% ao ano — havia uma inovação na sociabilidade LGBTQIA+ com a abertura de bares, boates e outros espaços comerciais que atendiam a um público que era cada vez maior. Por causa dessa expansão da economia, setores das classes médias e altas tinham maior poder aquisitivo para poder sair e estar nesses lugares. Isso vai criar espaços LGBTQIA+ dentro das principais cidades do país e uma certa comunidade entre as pessoas que frequentam esses lugares, dando condições para que haja uma resistência mais politizada por parte da comunidade. Isso se nota muito a partir de 1969.

“O AI-5 abafou qualquer possibilidade de uma organização política de pessoas LGBTQIA+.”

Isso acontecia somente no Brasil?

Nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina já existiam grupos LGBTQIA+ politizados, que reivindicavam direitos. No Brasil, é nesse momento que surgem os primeiros movimentos organizados, crescendo, mobilizando e inspirando pessoas a se assumirem e lutarem por seus direitos. Mas, quando as condições estão dadas para se organizar um movimento que force realmente uma mudança na sociedade é decretado o AI-5 [Ato Institucional nº 5], que era basicamente uma tentativa de eliminar toda a oposição radical contrária ao regime. Há o fechamento do Congresso e a suspensão de habeas corpus, entre uma série de medidas (entre elas a prática de tortura como política de Estado). O AI-5 abafou qualquer possibilidade de uma organização política de pessoas LGBTQIA+. Quando podia ter surgido, em 1969 ou 1970, um movimento forte no Brasil, não foi possível justamente por causa da repressão da ditadura militar.

Então a resistência começou a se organizar a partir do consumo?

O consumo é apenas reflexo de uma sociabilidade crescente. Por exemplo: você é um gay de uma cidade menor; descobre dois ou três amigos que também são gays. Tudo bem discreto. E você vai à zona da cidade onde você tem mais liberdade. Se houver lugares onde você possa ir e encontrar outros gays e lésbicas, você eventualmente vai criar uma noção de comunidade. Essas possibilidades crescem, especialmente entre as classes médias e altas, mas também para qualquer pessoa que está carente de sociabilidade. Então vamos supor: a boate mais importante de São Paulo era a Medieval [boate gay pioneira, aberta em 1971]; pessoas mais pobres não podiam pagar o ingresso, então poupavam dinheiro para ir lá de vez em quando; no entanto, dentro dessa boate, nesse meio, criava-se a noção de que “somos muitos, somos uma comunidade de pessoas que têm uma situação parecida”. Isso são os alicerces para qualquer movimento, a noção de comunidade, de coletividade ou de que temos alguma coisa em comum.

Uma proteção coletiva…

O processo individual de assumir, falar com os seus melhores amigos, talvez para sua tia, que é simpática, eventualmente para a família, é muito mais difícil. Falar ou não para a família, apresentar um namorado sem dizer que é namorado, isso tudo é um processo individual. Quando você junta essas pessoas nos lugares coletivos, cria mais possibilidades de sociabilidade e de uma politização entre um segmento de pessoas. Mas a situação política, naquele momento, não permitia que as pessoas imaginassem a possibilidade de se organizar em um grupo politizado. A repressão, o medo e a falta de experiência das pessoas não facilitavam. Ao mesmo tempo, as condições sociais e culturais estavam se transformando.

Pode dar exemplo?

Os Dzi Croquettes [grupo artístico brasileiro que atuou entre 1972 e 1976], que vocês devem conhecer pelo filme que fizeram sobre eles [2009], foram um fenômeno. Eram peças de teatro feitas por gays, que se vestiam de mulheres, com um comportamento meio ambíguo, meio andrógino. Foi muito popular em um setor da classe média que tinha mais condições de consumir, que podia ir ao teatro assistir a uma peça; havia milhares de outras pessoas, que eram gays e lésbicas, que assistiam às peças e criavam uma noção de que “temos uma coisa que é nossa, temos uma sociedade muito repressora, precisamos fazer alguma coisa sobre isso”. Mas a situação política era tão repressora que era difícil as pessoas imaginarem a possibilidade de fazer algo.

Quando isso começa a ser diferente?

Isso muda quando a situação política também começa a mudar. A partir de 1974, quando o Geisel anuncia a “distensão”, e durante o governo de Figueiredo [1979-1985] que vai chamá-la de “abertura”, há possibilidades de se pensar em uma organização. Vai-se abrandando a censura, vão se permitindo certas peças de teatro — que antes eram proibidas por serem imorais. Existe menos medo. A partir de 1977, quando os estudantes saem às ruas contra a prisão de colegas da USP [Universidade de São Paulo] e começam mobilizações, depois de 10 anos em que não era possível sair nas ruas pelo medo da repressão, tem-se a sensação de que é possível mudar a sociedade brasileira. As mobilizações estudantis de 1977 serão um elemento, entre vários, a inspirar um grupo de intelectuais a fundar o jornal Lampião da esquina [1978-1981] e um grupo de jovens em São Paulo a fundar o primeiro grupo politizado LGBTQIA+, o Somos: Grupo de afirmação homossexual [1978].

Que aspectos da saúde das pessoas LGBTQIA+ eram mais afetados pelo regime de exceção?

Em primeiro lugar, havia a possibilidade de prisão arbitrária de qualquer pessoa. Se a polícia achasse que era viado, prendia. Não havia instrumento de proteção, não tinha habeas corpus, a polícia pouco se importava com os direitos do cidadão. Existia uma arbitrariedade que criava uma situação muito complicada. É claro que um gay da classe média alta, que andava bem-vestido, que tinha sua carteira assinada e dinheiro, passava pela polícia. Ele podia dizer: “você sabe com quem está falando? Sou advogado; sou engenheiro, eu sou tal”. O cara era solto e não tinha problema. Se fosse um gay ou lésbica pobre, eles eram presos por vadiagem ou por outro pretexto, durante dois ou três dias. Se fosse travesti, talvez tivesse que limpar as celas da prisão, depois era solta sem nenhuma acusação formal. Havia uma arbitrariedade total, sem nenhuma proteção e nem a noção de que era possível se queixar pelos direitos. Reclamar criava mais problemas, era melhor não falar nada. Isso é um primeiro elemento.

E o que mais?

Um segundo elemento é que existia, antes e durante a ditadura (e depois, também), a violência individual contra os gays e as lésbicas, principalmente praticada por homens que atuavam na prostituição masculina. Os michês podiam matar a pessoa depois de ser contratados ou convidados a passar uma noite. Houve muitas matanças nesse período, já que a última coisa que a vítima iria pensar seria falar com a polícia — que não iria atender a pessoa e, ao contrário, iria rir porque a pessoa era gay ou lésbica. Não havia uma noção de cidadania e de direitos durante a ditadura. Isso é muito importante. Havia outros elementos de repressão inclusive dentro das Forças Armadas, que expulsavam gays quando eram descobertos, sem nenhuma proteção.

“Se você era uma pessoa gay ou lésbica, então você era criado sob um governo que tinha uma posição (não dita explicitamente o tempo todo) que na prática era anti-LGBTQIA+.”

Isso contrastava com o ambiente cultural…

Na sociedade, em geral, existiam apenas mudanças culturais. A Tropicália, influências internacionais da contracultura, noções de gênero mais brandas, Caetano Veloso se vestindo de uma maneira mais afeminada, Ney Matogrosso surgindo como referência, os Dzi Croquettes… Uma série de representatividades culturais importantes que refletiam mudanças nacionais e internacionais e que, mesmo abafadas pela repressão, existiam, incentivavam mudanças culturais e favoreceram para que surgisse um movimento organizado. Mas não havia democracia, portanto não havia debate. É importante destacar que os militares são muito moralistas e que o golpe de 64 se baseou em três questões: o anticomunismo e a fantasia de que João Goulart transformaria o Brasil em um país comunista; a anticorrupção, já que acusavam o governo de Juscelino Kubitschek, e depois o de Jânio Quadros e o de João Goulart de corruptos; e o moralismo. Não podemos esquecer que a Igreja Católica foi uma base fundamental na mobilização dos setores da classe média a favor do golpe em 64 e eles trouxeram uma noção muito conservadora sobre a família, propriedade e moralidade — que era basicamente a posição oficial do governo. Então se você era uma pessoa gay ou lésbica, então você era criado sob um governo que tinha uma posição (não dita explicitamente o tempo todo) que na prática era anti-LGBTQIA+. Você, que vivia essa realidade, tinha que ser discreto, não podia falar com muita gente, tinha medo de ser mandado embora do seu trabalho, já que não tinha nenhuma proteção nem uma organização a quem você pudesse pedir socorro ou um conselho jurídico. A falta de democracia cria obstáculos para a vida. Só quando as pessoas começaram a perceber que era possível se mobilizar contra a ditadura, como os estudantes fizeram em 1977 e os trabalhadores em 1978, é que elas puderam conceber os movimentos sociais. O movimento feminista surge em uma nova etapa em 1975 e vai ser fortalecendo, o movimento negro vai ser consolidando em 1978, mesmo ano em que o movimento LGBTQIA+ também surge, no contexto de abertura, com perspectivas de fim da ditadura militar e maior liberdade na sociedade brasileira.

Você escreveu um livro sobre Herbert Daniel (1946-1992). Qual a importância dele na defesa da saúde e na história da resistência à ditadura militar no Brasil?

Ele é fundamental, assim como outras pessoas dessa mesma época, como o Jorge Beloqui, matemático argentino que migrou para cá por causa da repressão na Argentina e foi militante do movimento — e depois do movimento de pessoas vivendo com HIV/aids. Mas o Herbert Daniel teve uma experiência única, porque foi estudante de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a partir de 1965. Ele foi excelente estudante nos primeiros dois anos da universidade, mas as notas foram caindo à medida em que ele abandonava os estudos e se dedicava à militância. Vivendo a realidade da ditadura e da repressão, ele percebe que a esquerda brasileira radical imitava, refletia e repetia os mesmos valores homofóbicos da sociedade e que não havia espaço para uma pessoa gay assumida dentro do movimento estudantil. Então ele optou por reprimir a sua sexualidade. Mesmo assumindo para os melhores amigos que era gay, ele sentia que não havia espaço para homossexuais dentro da esquerda radical. Entre 1968 e 1972, quando ele esteve na clandestinidade, ficou basicamente sem transar. Quando a sua organização desapareceu e ele estava totalmente isolado, um casal heterossexual o ajudou a se esconder. Um dos integrantes desse casal era o Cláudio Mesquita, que se tornou o companheiro do Daniel durante 20 anos. Herbert Daniel é importante porque trouxe ao Brasil, quando voltou do exílio, em 1981, sua experiência de militância estudantil, sobre como organizar campanhas, como pensar politicamente.

Como se concretizou essa contribuição?

Daniel levou isso para a Abia [Associação Brasileira Interdisciplinar sobre Aids], onde começou a trabalhar em 1987, 1988. Depois foi candidato a deputado estadual, em 1986. Neste período, Herbert de Souza, o Betinho [1935-1987, sociólogo, fundador da Abia], o chamava de “escritor da Abia”. Ele escrevia o boletim da entidade, onde publicou ensaios, editoriais e colunas sobre a questão. Com uma rica experiência de ter sido estudante de medicina, ter viajado muito, ter vivido na Europa, ser um intelectual que lia muito, ele tinha capacidade de elaborar teoricamente sobre a questão de aids e de pensar politicamente como organizar. Foi ele quem organizou o Pela Vidda [1989], primeira organização de pessoas vivendo com HIV/aids. Sua ideia era empoderar as pessoas que viviam com o vírus e incentivá-las a se envolver ativamente no tratamento, na política e na assistência às pessoas vivendo com HIV/aids. Ele bateu de frente com os governos de Sarney [1985-1990] e de Collor de Mello [1990-1992], que não tinham uma política correta (ou tinham uma política problemática sobre HIV/aids), quando usou toda a sua experiência para se tornar um grande líder. Ele era o mais preparado para ser um dirigente desse movimento.

Você foi um dos fundadores do movimento homossexual organizado no Brasil. Como você avalia o movimento hoje? Que pautas ainda são reflexos do período de exceção no Brasil?

Havia um debate dentro do movimento nos anos 1970 sobre o gueto, esses espaços conquistados por gays, lésbicas e trans nos centros urbanos, onde eles tinham maior liberdade e menos repressão. Algumas pessoas diziam que os guetos limitavam os homossexuais, afastando-os da sociedade; outros argumentavam que os guetos eram uma forma de resistência, um espaço conquistado essencial para as pessoas, sua saúde mental e sua possibilidade de sobrevivência. Para elas, os guetos seriam inclusive redes onde as pessoas se informariam sobre como se tratar de sífilis ou de gonorreia, ou como tratar HIV/aids, quando o vírus apareceu no Brasil, em 1982. Havia várias vertentes e modos de entender a realidade, no movimento. Eu dirigi a ala esquerda em sua primeira fase, entre 1979 e 1981. Nossa política era tentar um diálogo com outros setores sociais: movimento feminista, movimento negro, e outros que surgiram. Era fundamental esse diálogo e isso foi representado na manifestação de 1º de maio de 1980, em São Bernardo do Campo (SP), quando 50 gays e lésbicas participaram da defesa dos trabalhadores em greve com uma faixa grande contra a discriminação do trabalhador e da trabalhadora homossexual.

Como foi a experiência?

Esse foi o primeiro diálogo com o movimento operário no Brasil sobre a questão de homofobia e discriminação entre os trabalhadores. Isso foi muito importante, porque ao longo dos anos, com muitas batalhas, várias decepções e problemas, conseguimos conquistar a consciência de toda a esquerda brasileira, que abraçou e passou a apoiar nossa causa. O mesmo não ocorre na direita que, ou é totalmente homofóbica, ou não toca no assunto porque a sua base é evangélica ou conservadora. Neste sentido, acredito que tivemos uma visão correta de criar e forjar alianças e sair do gueto, sem desvalorizar o gueto. Eu acho que o gueto é muito importante para as pessoas, mas eu acho que é fundamental sair dele. Eu fico impressionado como o movimento LGBTQIA+ hoje é forte, é diverso, é nacional, é mobilizado, tem diversidade de opinião, de tendência, de corrente. Isso é muito bom, porque o torna muito dinâmico, mesmo com todos os desafios e dificuldades de todo movimento social.

Você lançou em 2024 Escritos de um viado vermelho. Sobre o que fala o livro?

O livro é uma coletânea de artigos que eu tenho escrito ao longo dos anos, tanto em português quanto em inglês, sobre vários assuntos. Um assunto fundamental é a história do movimento LGBTQIA+ e a política sobre questões relacionadas ao movimento, porém não é somente sobre isso. Tem vários artigos com análises sobre a história brasileira — em parte para entender por que Bolsonaro surgiu — e textos sobre pessoas icônicas LGBTQIA+, como Madame Satã, Mário de Andrade e João do Rio; tem ensaios sobre a política internacional e solidariedade com Brasil, discutindo como pessoas organizaram a oposição à ditadura militar brasileira no exterior, em várias entidades internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e tem outros que são retratos da minha leitura sobre a realidade brasileira. São 51 anos de observações sobre o Brasil desde que comecei meu namoro com o país, em 1973, dando apoio a um exilado brasileiro que tinha sofrido tortura em 1970. Ele estava no exterior fazendo campanhas contra tortura e repressão no Brasil e eu participei desse movimento quando era um jovem de 22 anos. Depois, fui seduzido pela cultura do país para onde viajei, em 1976. Vim para ficar seis meses e acabei ficando seis anos. Então o livro é, em certo sentido, uma biografia sobre a minha vida, escrita indiretamente pela produção acadêmica e pelas observações sobre a realidade brasileira em todas as suas complexidades.

Qual a importância se de relembrar e discutir o período de ditadura e a história do movimento homossexual organizado no Brasil para a construção de políticas públicas para a população LGBTQIA+?

É fundamental, porque embora muitos problemas já existissem bem antes da ditadura militar, ela cria uma série de legados que ainda não foram enfrentados pela sociedade brasileira. O fato de nenhum agente do Estado que cometeu graves violações de direitos humanos ter sido punido, nenhum militar torturador ter sido preso são coisas sérias, porque isso implica em impunidade. Por exemplo: existem muitos assassinatos de gays e lésbicas em que não se descobre quem foi o assassino; ou, se tiver um processo, às vezes leva 10, 15 anos para prender e condenar a pessoa que praticou essa violação. Isso é parte dos legados da arbitrariedade da ditadura militar que nunca foram resolvidos. Foram esquecidos, viraram a página sem ler, entendeu? Outro legado muito grande: a Igreja Católica, no primeiro momento, conseguiu impor seus valores conservadores no governo, um governo teoricamente laico. Depois, quando surgiu o movimento evangélico conservador, esses mesmos setores que apoiaram a ditadura militar abraçam esses setores evangélicos — que são muito homofóbicos, transfóbicos e lesbofóbicos — e mobilizam suas bases contra as conquistas que nós e outros movimentos sociais conseguiram realizar ao longo dos anos do processo democrático. Entender o passado é a melhor maneira de entender o presente e prever o futuro e indica como podemos solucionar problemas crônicos no Brasil que nunca foram resolvidos.

Como foi a experiência de produzir o capítulo sobre homossexualidade no relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV)?

Paulo Sérgio Pinheiro [coordenador da CNV] foi a pessoa que garantiu dentro da comissão o nosso espaço, a publicação do nosso capítulo e o livro Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade [2021] publicado por mim e por Renan Quinalha, parceiro intelectual durante muitos anos. Pela primeira vez, uma comissão da verdade conseguiu incluir, dentro de seu relatório final, um capítulo sobre a questão LGBTQIA+. Depois, na Colômbia, também se tratou desse assunto, mas o relatório de 2014 foi o primeiro, em todas as 60 comissões da verdade anteriores, a tratar do assunto. Uma das repercussões do trabalho é que o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, em colaboração com a secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, organizaram oficialmente o Grupo de Trabalho (GT) Ministerial de Memória e Verdade das Pessoas LGBTQIA+, encabeçado por Renan Quinalha, que vai tratar das reparações da discriminação e da repressão que sofreram as pessoas ao longo da história brasileira. É um grande desafio fazer isso, porque a história brasileira é muito longa e complexa, mas o grupo de trabalho está elaborando um plano nacional, com pesquisadores de todo o país, e o relatório vai trazer recomendações de criação de memória e de incentivo a bibliotecas e arquivos, criando uma reparação coletiva que possa expandir o espaço LGBTQIA+ dentro da sociedade brasileira.

Sem comentários