Coração acelerado, falta de ar, tremores, suor e insônia. Esses são os principais sintomas apresentados por moradores de comunidades cariocas afetadas pela ocorrência de tiroteios com a presença de policiais. As consequências dessa frequente exposição à violência armada se desdobram em agravos de saúde mental, como depressão e ansiedade, transtornos do sono e o desenvolvimento de doenças crônicas, a exemplo da hipertensão arterial. Essas foram algumas das conclusões de uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), divulgada em agosto de 2023 e intitulada Saúde na Linha de Tiro.

O estudo levou cerca de 18 meses e corresponde à terceira fase de um projeto mais amplo do Cesec, dividido em quatro etapas, chamado Drogas: Quanto custa proibir. A ideia do relatório é propagar o custo econômico que a política de guerra às drogas impõe aos cofres públicos para sensibilizar camadas da sociedade que não se chocam mais com danos sociais e humanitários causados por essa estratégia ineficaz de segurança pública, prejudicial para as pessoas que moram em áreas de confronto. Confira mais detalhes sobre o projeto e suas demais fases em: https://drogasquantocustaproibir.com.br/.

Coordenadora da etapa da saúde, a pesquisadora e cientista social Mariana Siracusa conversou com Radis e explicou a estratégia de abordagem pelo aspecto financeiro. “A gente foi por esse caminho dos custos econômicos para tentar sensibilizar essa parcela da população que não está preocupada com as vidas que são perdidas”. “Então nossa alternativa foi investir nos custos econômicos e dizer: essa política, que é ineficaz, produz mortes, dor e sofrimento, também é muito cara para toda a sociedade”, afirma, revelando que um dos cálculos da primeira etapa do estudo estimou um custo de R$ 5,2 bilhões da política antidrogas apenas nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Conta essa que é paga por toda a população, enfatiza o relatório.

Moradora da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Isabel Barbosa relata algumas vivências práticas do que foi captado na pesquisa. “Durante as operações policiais, nos comércios, nas casas, as pessoas estão sempre muito alertas, buscando entender onde estão, como estão, ficam todos muito tensos”. “Cria” da favela, como se apresentou à reportagem, ela fala sobre impactos na rotina e na saúde da população. “Todos são prejudicados. As pessoas que conseguiram marcar seus exames dentro ou fora da Maré não conseguem ter acesso. Os comércios fecham, até a própria circulação, o acesso à renda, ao trabalho são afetados. Além disso, existem as violações”, narra Isabel, que é também assistente social da Redes da Maré e mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos.

No recorte da saúde, Mariana reforça que, nas localidades mais afetadas pelos tiroteios envolvendo agentes de segurança pública, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) interromperam seus serviços em média três dias a mais do que unidades de outros territórios, gerando um custo anual de R$ 317 mil ao Estado. Isso sem contabilizar os danos à população, que perdem exames e consultas e sofrem interrupção de tratamentos em dias de confronto armado, conforme mencionado por Isabel.

Ao invés de promover saúde, como prevê a Constituição Federal, o próprio Estado se torna promotor daquilo que Isabel chama de “não acessos”, por meio dessa atuação bélica — e, assim, a população que mais precisa do SUS fica sem acesso a ele. Mariana lembra que esses recursos poderiam ser destinados a políticas de cidadania nesses territórios. “Esse dinheiro poderia estar sendo investido em saúde, educação, geração de renda e emprego e é desperdiçado nessa política que não atinge seus objetivos declarados”, avalia.

Em outras palavras, como a saúde da população é afetada pela presença constante da violência urbana? Para responder a essa pergunta, Radis mostra como a nossa guerra particular (mesmo que não declarada) afeta a rotina das populações que vivem nas favelas e dos profissionais que atuam no SUS.

Saúde na linha de tiro

O estudo realizado pelo Cesec tem como principal objetivo verificar um duplo impacto da ‘guerra às drogas’ junto às populações analisadas: em suas condições de saúde e no acesso aos serviços de saúde. As seis comunidades da capital fluminense selecionadas para a pesquisa foram divididas conforme a quantidade de tiroteios registrados nas proximidades de unidades de saúde e com a presença de agentes de segurança, com base em registros de 2019, ano anterior à pandemia.

Foram escolhidas três comunidades mais afetadas por esses episódios (Nova Holanda – Maré, Centro Habitacional Provisório 2 – Manguinhos e Vidigal) e outras três com menos ocorrências (Parque Proletário dos Bancários, Parque Conquista e Jardim Moriçaba), todas na cidade do Rio de Janeiro. Os dados utilizados foram gerados pelo Instituto Fogo Cruzado (https://fogocruzado.org.br/).

A participação da população ocorreu via aplicação de 1.500 questionários, respondidos por 250 moradores maiores de 18 anos de cada uma das seis comunidades. A metodologia do estudo comparou as respostas dos dois grupos e apontou discrepâncias entre os 750 participantes das três comunidades mais expostas à violência policial com relação à outra metade do recorte pesquisado.

A constante tensão e o estado de alerta cobram um preço para aqueles que vivem em territórios com mais confrontos: a investigação demonstrou que essas pessoas possuem um risco de desenvolver hipertensão 42% maior do que outras que não estejam sujeitas à mesma realidade. A situação se repete com o risco de desenvolver depressão, que demonstra ser 62% maior nessa população. Esses foram alguns dos resultados mais impactantes para os pesquisadores.

Além da maior predisposição à hipertensão ou depressão, que seriam acometimentos futuros, os moradores de comunidades mais afetadas pela política de proibição das drogas já demonstraram piores indicadores em relação aos moradores das outras comunidades analisadas, mesmo possuindo perfis socioeconômicos similares. Portanto, a questão da violência com participação do Estado é o principal diferenciador entre os dois grupos.

Foram relatados 8,7% de casos de insônia prolongada contra 5,1% nas áreas com menos tiroteios. Em relação à ansiedade, 24,7% dos moradores das comunidades mais afetadas relataram o problema, contra 16% em outras áreas; casos de depressão estavam presentes em 29,6%, contra 15,7%; diagnósticos de hipertensão em 21,1%, contra 16%; e 50,9% das pessoas apresentaram algum dos quatro agravos, contra 35,9% em outras áreas.

Os sintomas relatados durante a ocorrência de tiroteios também demonstram um maior sofrimento psíquico em moradores de regiões onde essa situação é mais frequente, com presença de sintomas como suor (em 35% dos moradores), falta de sono (29,7%), tremores (35,7%), falta de ar (32,8%) e coração acelerado (43,1%). “Mesmo sendo uma conclusão esperada, sempre é algo chocante”, avalia Mariana.

Maria Cecília Minayo, socióloga e antropóloga e uma das principais referências no estudo da violência na saúde, acompanhou de perto a realidade de comunidades e periferias ao longo de sua trajetória. Ela entende que um fator adicional de sofrimento imposto a essas pessoas é a impossibilidade de sair desses territórios marcados pela violência causada por operações policiais e grupos armados. “Muitas famílias não têm para onde ir, não têm escolha. Elas precisam morar ali, esse é um dos motivos de sofrimento”, avalia. Ela afirma também que a violência em nosso país está “acoplada à desigualdade”.

Portas fechadas

Universal significa para todas as pessoas. A universalidade, um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS), é um princípio que não se estabelece plenamente nos dias de operações policiais em comunidades como as que foram analisadas no estudo. Mariana conta que, em razão do não fornecimento de dados mais específicos por parte da gestão municipal do Rio de Janeiro, a pesquisa precisou recorrer à memória dos próprios moradores para estimar o número de vezes que a população ficou sem atendimento de saúde em seus territórios em função da chamada “guerra às drogas”.

Ainda segundo o estudo, os moradores de comunidades mais expostas a tiroteios com a presença de agentes de segurança relataram com mais frequência a interrupção dos serviços de saúde, ausência de profissionais e impossibilidade de deslocamento até os serviços quando comparados com as comunidades onde esses episódios de violência armada não ocorreram com a mesma frequência. A coordenadora da pesquisa avalia que a estratégia de segurança pública falha, também, ao não proteger essa população e gera um triplo impacto: o adoecimento dessas pessoas, o risco de ferimentos e o prejuízo na oferta dos serviços.

Enquanto cerca de 60% dos moradores das três comunidades com mais ocorrência de tiroteios disseram que sua UBS de referência já havia fechado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, a mesma resposta foi dada por apenas 13% dos moradores das outras comunidades.

“É uma diferença percentual muito grande. E 30% deles [residentes em áreas de mais confronto] também disseram que o médico já deixou de ir ou que o próprio respondente não conseguiu se deslocar durante o conflito”, afirma Mariana, lembrando ainda que os agentes comunitários de saúde (ACS), que residem no mesmo território, também acabam impossibilitados de atuar nessas circunstâncias.

“A interrupção do serviço impacta diretamente o acesso dos moradores ao tratamento adequado para problemas de saúde preexistentes, além de prejudicar a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Ou seja, tudo parece demonstrar que, ao invés de promover e garantir direitos aos moradores de muitas de nossas comunidades, o Estado opta por uma estratégia bélica para lidar com o varejo das drogas, agravando ainda mais o estado de saúde dessas pessoas”, constata o relatório do Cesec. Leia na íntegra: https://bit.ly/saudenalinhadetiro.

Maré na linha de tiro

Antes mesmo de iniciar o trabalho de campo nas comunidades selecionadas para o estudo, Mariana Siracusa já esperava identificar que a exposição prolongada à violência armada impactasse na saúde mental dessa população. Segundo ela, pesquisas da Redes da Maré já haviam apontado essa correlação. A Redes da Maré é uma organização que produz conhecimento e implementa projetos e ações em busca de qualidade de vida e garantia de direitos para os cerca de 140 mil moradores das 16 favelas da Maré.

Isabel atua na instituição desde 2021, no eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, e coordena estudos sobre essa temática. Ela integra o projeto De Olho na Maré, iniciativa que monitora a produção de dados e narrativas sobre violência armada e demais formas de violências que acontecem contra moradores da região e está à frente de um estudo que aborda os impactos desse tipo de violência na vida das mulheres da Maré.

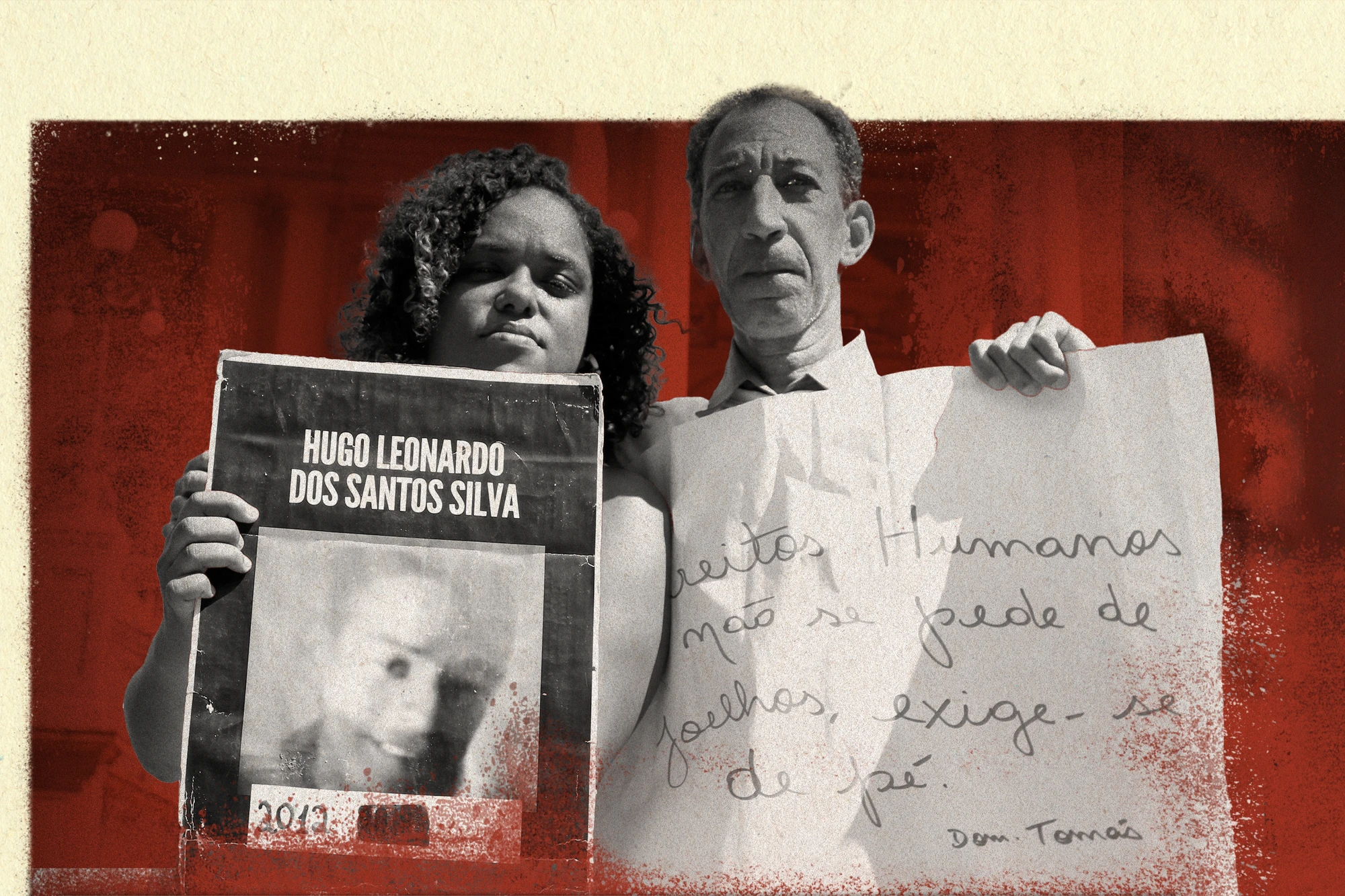

Um dos frutos mais recentes do seu trabalho tem grande simbolismo, mas não é necessariamente passível de comemoração, e sim de reflexão e contemplação: o Memorial Maré. A construção inaugurada em 2022 foi erguida em um muro de uma rua, segundo ela, emblemática por ser historicamente caracterizada pelos confrontos armados e por episódios de operações policiais. “A gente construiu o memorial sobre as vítimas de violência armada dentro do território da Maré, sejam vítimas de violência do Estado ou dos grupos armados. Para isso, fizemos um trabalho de acolhimento, acompanhamento e construção coletiva com as famílias dessas vítimas”, conta.

Dentre os homenageados no memorial, destaca-se negativamente o mesmo perfil que lidera as estatísticas de homicídios nas favelas e no asfalto, conforme demonstram o boletim Direito à Segurança Pública na Maré, criado em 2016, e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Saúde Pública: “Homens jovens e negros são as principais vítimas letais dessa violência”, afirma Isabel.

As marcas da violência armada, contudo, não param por aí. Quem não perde a vida em decorrência das operações para apreensão de drogas sofre com suas consequências. “Se a gente pensar violências não letais, como assédio e violência sexual, violência psicológica, invasão de domicílio e subtração de pertences, a maior parte das vítimas dessas violações são as mulheres”, aponta.

o desafio do cuidado com

a dor daqueles que ficam. — Foto: Tania Rêgo/ABR.

Marcas no corpo e na alma

Questionada sobre o comportamento e as sensações vivenciadas por moradores durante as operações de agentes do Estado, Isabel relata a tensão permanente como um dos efeitos mais destacados nessas ocasiões. “A violência armada, que atua sobre esse corpo, deixa ele tenso, sempre alerta. A própria presença dos policiais já deixa tudo muito tenso”, conta.

Ela detalha a razão desse estado de alerta, que impede o relaxamento de corpo e mente mesmo quando as operações não deflagram em conflitos com grupos armados: “Eles podem não estar dando tiros, mas fazem outras violações que são mais silenciosas, como a invasão de domicílio e a violência psicológica”, explica. “A gente percebe também que pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas ou que têm questões de saúde mental também ficam mais agitadas”.

Isabel lembra que não são apenas adultos negros que sofrem com a estratégia da “guerra às drogas” nas comunidades. “As crianças têm seu cotidiano e seu desenvolvimento prejudicados, porque convivem com pessoas armadas e com o tiroteio. Têm que, muitas vezes, pular corpos no beco para poder ir à escola”, descreve. De acordo com a assistente social, os impactos estão sendo mapeados por diferentes pesquisas, mas ainda assim não é possível dimensionar os efeitos desse tipo de atuação do Estado na sociedade.

Sobre essa incerteza, Cecília Minayo faz um triste e preocupante panorama. A pesquisadora falou à Radis que estudos mostram que a violência prejudica o crescimento físico e o desenvolvimento mental dessas crianças, inclusive com mudanças genéticas que alteram sua forma de pensar e de agir. Ela aponta ainda dois dos comportamentos mais comuns observados em crianças e adolescentes que vivem em ambientes violentos: “Um deles é perpetuar esse ciclo de violência, entrando em um caminho muitas vezes sem volta. O outro é o contrário, interiorizar aqueles sentimentos e desenvolver sintomas de depressão e sofrimento, podendo levar a outros tipos de doenças ou mesmo entrar em ideação suicida”.

Outro desafio imposto pela violência armada é o cuidado com a dor daqueles que ficam. “Tem também a questão do sofrimento por conta do luto. Os jovens negros são os que mais morrem, mas as mulheres são as que ficam. Sejam mães, esposas, filhas ou companheiras. E o que é essa dor? O que é esse luto? As políticas de saúde mental estão preparadas para lidar com isso?”, questiona Isabel.

É nesse aspecto que o braço social do Estado se mostra ineficaz, afirma a assistente social. Segundo ela, ainda que os serviços especializados e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) realizem um primeiro acolhimento, passada a crise, não há continuidade e escuta qualificada.

Cecília argumenta também que a violência “difunde medo e discriminação, separa uns dos outros e gera um mal-estar na sociedade”. No seu entendimento, essa característica penetra as instituições e de certa forma se reflete na ausência de acolhimento relatada por Isabel. “Essa discriminação ocorre também no posto de saúde, na unidade básica, no hospital, na forma como os profissionais tratam as pessoas”, avalia.

Quem o Estado protege?

Mas, afinal, por que o estudo usou como referência tiroteios envolvendo agentes policiais? Não estariam eles cumprindo seu dever de enfrentar grupos armados? Mariana diz que se deparou com comentários desse tipo nas redes sociais quando a pesquisa foi divulgada por veículos de imprensa. E ela tem uma resposta.

A coordenadora do estudo ressalta que o dever constitucional de proteger a população é do Estado e, portanto, as autoridades oficiais devem ser cobradas pela sociedade nesse sentido. Mas, na prática, essa proteção não é bem o que se vê em territórios em que a violência já é legitimada pela sociedade. Em outras palavras: onde a morte não comove.

“A gente tem no Rio de Janeiro uma polícia que nos últimos cinco anos tem matado no mínimo mais de mil pessoas anualmente. A sociedade acabou naturalizando isso, esquecendo que esses números simbolizam vidas, sonhos e projetos interrompidos em função dessa política de segurança pública que não protege os seus cidadãos, não garante direitos e não preserva vidas”, afirma Mariana.

Para ela, as polícias não cumprem o dever legal de oferecer segurança e proteção para toda a população, mas apenas para uma determinada parcela da sociedade, a que é historicamente privilegiada por esse sistema. “O lema da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é servir e proteger. Mas quem eles protegem e a quem eles servem? Certamente não são as populações de favelas e periferias, que são tidas como inimigas e são os alvos dessa política”, questiona. “Isso é o fracasso de um modelo de segurança pública que não protege a população e que executa, na prática, uma política de morte”.

Essa política que predefine quem deve morrer é mais uma das graves consequências do racismo, define Mariana. “Essa política é racista. O Estado age assim apenas em territórios majoritariamente negros. Há circulação e consumo de drogas em toda a cidade, mas apenas nas favelas a polícia age dessa forma”, aponta. Tal conduta é conceituada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe como necropolítica, uma forma de poder que estabelece parâmetros pelos quais a morte é legitimada e estimulada, o que o pensador classifica não apenas como “deixar morrer”, mas também “fazer morrer”.

As incursões policiais nos territórios, além de representar riscos à população e impactar no seu estado de saúde, também violam uma série de direitos — como o de ir e vir — confinando moradores em suas casas, inviabilizando o comércio local, impedindo o funcionamento de unidades de saúde e fechando escolas. Curiosamente, no dia em que Isabel concedeu entrevista à Radis, a Maré passava por uma operação que se estendeu por mais de uma semana.

Mesmo quando essas ações não são marcadas por tiroteios ou pelas violações comuns, outros problemas também ocorrem. “As operações impactam no acesso a serviços, a direitos coletivos, como a saúde e a educação. Estamos indo para a segunda semana em que os alunos que estudam na Maré estão sem aula, temos mais de 50 escolas distribuídas por 16 favelas”, conta. A assistente social lembra ainda que nem mesmo os alunos que estudam fora da Maré conseguem sair da região, pois são operações que começam normalmente por volta das cinco horas da manhã, horário em que todos estão se preparando para estudar ou trabalhar, e duram cerca de 12 horas.

Apesar das denúncias de violações cometidas durante as operações militares, Cecília comenta as dificuldades impostas aos agentes do Estado, que, segundo ela, também sofrem as consequências da guerra às drogas pelo fato de criminosos se esconderem em regiões muito populosas, dificultando o trabalho dos policiais, que também arriscam suas vidas. Para ela, essa situação coloca constantemente as autoridades em um dilema em relação à Segurança Pública: “O que um prefeito, ou um governador, ou um chefe de polícia faz se sabe que ali está se acumulando arma? Entra ou não entra? Faz o trabalho? Porque quando o policial entrar lá, ele pode entrar com todo o coração para proteger a sociedade, só que ele não protege”.

Cidadania é o caminho

A flexibilização da lei de drogas é uma possível solução apontada pelos relatórios do Cesec. Mas a mudança da política deve vir acompanhada de outras medidas. É preciso haver uma atuação integrada do Estado, com a oferta e garantia de direitos, adotando-se medidas de médio e longo prazo —indicam as conclusões de diferentes estudos na área de segurança pública, além das próprias vivências dos moradores de favela.

Mariana reforça que a presença armada nos territórios não resolve o problema: “Aquelas pessoas precisam de emprego, de educação, de saúde de qualidade. Precisam basicamente ter seus direitos assegurados”, defende.

Isabel também ressalta que a política de direitos deve anteceder a repressão nos territórios marginalizados. Ela aponta a necessidade de mais investimentos na área de educação, trabalho, renda, saúde, moradia, cultura, lazer e transporte. “Por que não fortalecer políticas de saúde mental nesses espaços? Políticas de reparação para mães de vítimas de violência armada, por exemplo? É preciso que o Estado se responsabilize por isso também”, afirma.

A assistente social lembra que o próprio Estado impacta na saúde dos profissionais e da população que precisa do SUS. E questiona: “Qual é a prioridade do Estado ao investir numa política que não se efetiva, que não acaba com o consumo dessas substâncias e com os grupos armados que atuam no território?”

Isabel entende que o investimento em políticas públicas é uma alternativa a médio e longo prazo, mas que deve ser pensada e executada em conjunto com a população. “Esse modelo de política de segurança pública, em vez de combater o crime ou de atingir o objetivo declarado, o que faz é exatamente fomentar o contexto armado nas favelas e periferias. É uma realidade complexa e multifacetada, mas é importante pensarmos juntos soluções e estratégias”, pontua.

Já Mariana ressalta que, no curto prazo, é preciso exigir que todas as instituições do Sistema de Justiça Criminal cumpram o seu papel constitucional, como o Ministério Público (MP), que deveria fazer o controle externo da atividade policial e não o faz a contento. “A gente vê operações policiais cada vez mais letais, cada vez mais bélicas, todos os anos se repetindo sem que o MP de fato cumpra o seu papel”, critica.

“A gente sempre fala muito das polícias, que estão ali na ponta, mas temos que olhar para todas as instâncias: o Ministério Público, os juízes, que estão ali prendendo, conferindo as sentenças. Temos que olhar o papel dessas instituições: não só de letalidade, mas de encarceramento da juventude negra e periférica”. Para ela, a omissão dos demais agentes é um tipo de conivência com um modelo de segurança pública “cada vez mais ostensivo e bélico e que menos garante direitos”.

Ao pensar soluções possíveis, também é necessário qualificar a formação dos agentes de segurança. Cecília Minayo cita o exemplo de superação de uma importante metrópole em relação à violência: “Nova York já foi uma das cidades mais violentas. E aí ficou aquela lenda de ‘tolerância zero’, mas não tem nada a ver com isso. O que resolveu foi programa de formação para os policiais e melhoria das condições de vida dos bairros mais degradados. Quer dizer, foi um conjunto de ações sociais e de formação que levaram a isso”, considera.

Isabel também aponta a necessidade de qualificação dos profissionais que atuam tanto na segurança pública quanto na saúde, na educação e na justiça — com a ampliação da formação em direitos humanos. A seu ver, esse é um exemplo de atuação positiva do poder público e que deve ser buscado e valorizado: “Acho que também essa é uma forma que o Estado pode contribuir para a cidadania ao invés de expor a sua população ao perigo”, conclui.

Efeitos da necropolítica

O relatório do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania aponta uma expressiva presença de negros no perfil racial das comunidades estudadas, representando mais de 70% daquela população com 18 anos ou mais. Como comparação, no município do Rio de Janeiro essa parcela soma 47% do total da população. Essa diferença revela a concentração de negros nas áreas periféricas da cidade, que são mais afetadas pela precariedade dos serviços públicos e que sofrem com operações policiais na política de combate às drogas.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 revelam que, em 2022, o Brasil teve 6.429 mortes em intervenções policiais, uma média de 17 por dia, sendo 83,1% delas de pessoas negras. Foco da pesquisa do Cesec, as polícias do Rio de Janeiro ocupam o terceiro lugar dentre as mais letais, atrás apenas dos agentes do Amapá e da Bahia. O relatório indica ainda que 161 policiais foram assassinatos no Brasil no período analisado, sendo que 70% deles morreram durante a folga. Das 47.398 mortes violentas ocorridas em 2022, 76,9% eram pessoas negras, 91,4% do sexo masculino e mais de 50% tinham entre 12 e 29 anos. Saiba mais em: https://forumseguranca.org.br/.

A violência faz mal à saúde

Cecília Minayo — pesquisadora emérita da Fiocruz e uma das fundadoras do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/Ensp/Fiocruz) — foi também uma das primeiras responsáveis pela inclusão da violência como uma questão de saúde pública no Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980. A socióloga e antropóloga foi homenageada no estudo do Cesec, pelo reconhecimento de sua atuação, e é um nome fundamental na criação, na implementação e no acompanhamento da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (PNRMAV), instituída em 2001, durante a gestão de José Serra no Ministério da Saúde. Para ela, não restam dúvidas de que a violência pertence sim ao campo da saúde: “Violência faz mal à saúde”, afirmou à Radis.

Minayo lembra que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a priorizar o tema no ano de 1996 e desde então diz ter observado avanços e retrocessos na condução da pauta, explicando que o cenário atual é de avaliação e recuperação após anos de esvaziamento da política, especialmente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, traçou uma breve cronologia desse movimento no Brasil até o reconhecimento da OMS: “Primeiro foi a violência contra a criança [que foi enquadrada no campo da saúde], na década de 1970. Em seguida veio a força do feminismo, com a violência contra a mulher, entre 1970 e 1980. E, por último, a violência contra a pessoa idosa, cujo primeiro artigo foi publicado em 1975”, recorda.

Sem comentários