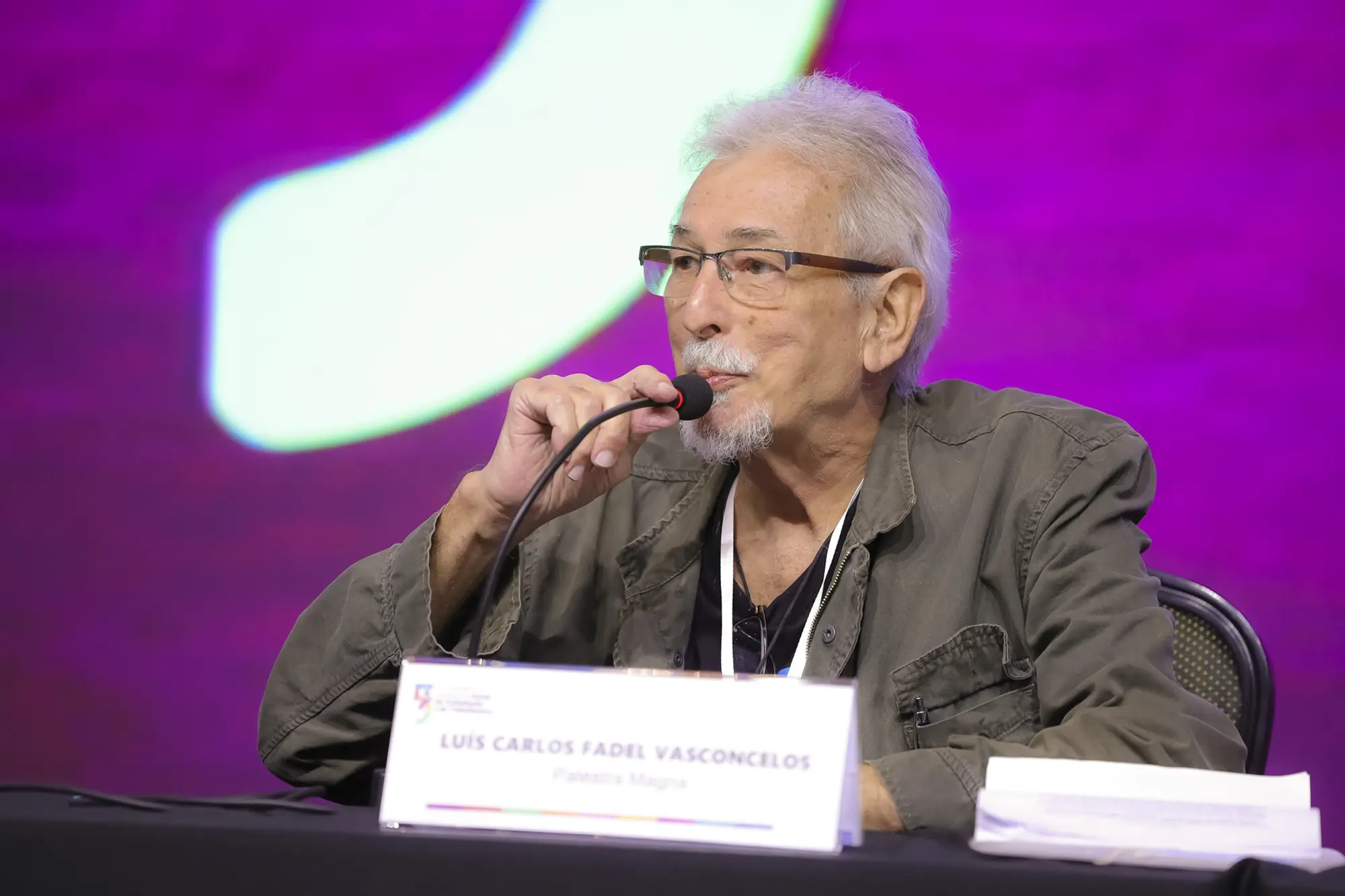

Médico aposentado, sanitarista da Fiocruz, pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e destacado militante do campo da saúde dos trabalhadores, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos discursou por cerca de 50 minutos na palestra magna da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT), em Brasília, no último dia 18/8, com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como direito humano”.

Radis esteve na 5ª CNSTT e conversou com Fadel sobre alguns dos pontos abordados em sua fala inaugural da Conferência, quando explicitou as razões pelas quais a saúde dos trabalhadores deve ser alçada à dimensão de direito humano. Dessa forma, os trabalhadores e as trabalhadoras teriam mais segurança no trabalho e garantias de direitos. Já os empregadores deveriam cumprir obrigações humanitárias, e não apenas trabalhistas, uma mudança que parece pequena, mas que pode salvar vidas.

Na entrevista, Fadel defende uma mudança na Constituição Federal para inclusão da saúde dos trabalhadores como direito humano e passa pelos três eixos da Conferência: fala sobre a importância de atualizar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para profissionais formais e informais, analisa os desafios impostos pelas novas modalidades de trabalho e explica o funcionamento — e o não funcionamento — das instâncias de participação popular na saúde dos trabalhadores.

Ele reforça ainda a importância da atuação da vigilância e de se promover uma união entre os movimentos sociais ligados aos direitos humanos e os sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos: “Porque os movimentos identitários não discutem trabalho e os movimentos sindicais não discutem identidade. Essa junção, a criação de uma frente interseccional, seria também um legado da 5ª CNSTT”, afirmou à Radis.

Que legado o senhor espera da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora?

Primeiro, a gente espera que ela realmente deixe um legado, porque o próprio tema “Saúde do trabalhador como direito humano” é um tema desafiador, pois as pessoas tendem a achar que direito humano é uma expressão abstrata, e a gente quer um legado que seja a concretização de alguma coisa que possa ser objetivada na lei. Então, o legado que espero é que haja uma concretização no mundo da lei, alguma legislação que transforme isso em direito humano. Que o acidente, a morte, principalmente em situações em que haja uma relação de dolo, de culpa da organização do trabalho, que isso seja considerado uma infração de direito humano, como acontece, por exemplo, com o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher, que precisou de uma lei específica — a lei Maria da Penha. A gente quer uma lei específica e uma emenda constitucional no artigo 7º, inciso 28. Esse seria o principal legado desta Conferência.

Objetivamente, o que significaria cumprir esse propósito e incluir de fato a saúde do trabalhador como direito humano? A principal mudança seria nesse aspecto legal?

Não só. Quer dizer, tem que haver a retaguarda da lei, senão fica abstrato, mas é fundamental também a representação simbólica. Quando se coloca num contrato de trabalho, numa norma regulamentadora, na legislação trabalhista ou na legislação sanitária, a dimensão da saúde do trabalhador como um direito humano, isso tem uma representação simbólica. Se a saúde do trabalhador é colocada como direito humano em qualquer tipo de legislação sobre pejotização, plataformas, empreendedorismo e afins, muda-se a compreensão. Além disso, há uma tendência de culpabilizar o trabalhador quando ele adoece ou se acidenta. Costuma-se dizer: “Acidentou-se porque é negligente, é imperito, é imprudente, se distraiu”. Quando falamos em saúde do trabalhador como direito humano, essa culpabilização da vítima cai por terra. Isso é fundamental. E a outra representação simbólica é trabalhar com a criação de mecanismos de articulação com os movimentos de direitos humanos. O problema deixa de ser apenas do sindicalismo: a representação simbólica não está presa apenas à representação sindical, ela está associada também à representação social dos movimentos identitários e de direitos humanos.

Falando sobre um dos eixos dessa Conferência, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT), como o senhor enxerga a atual política, instituída em 2012, e por que é preciso rediscuti-la?

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do SUS é muito boa. Faço essa distinção porque existe uma outra política que disputa um pouco, e eu acho que quando se tem duas políticas, não se tem nenhuma. Me refiro ao Decreto de 2011, da Dilma Rousseff (Decreto nº 7.602), criando a Política Nacional de Saúde e Segurança. O nome já começa complicado. Ela reúne Ministério do Trabalho, Previdência e Saúde. Tudo bem, porque existe essa articulação, mas é “tudo bem” até certo ponto. Essa política nossa, do SUS, a de 2012 (a PNSTT), é muito importante, mas precisa ser atualizada. E a atualização que a gente propõe é exatamente que ela inclua essa questão da saúde do trabalhador com direito humano. E aí inclui tudo isso que a gente já falou, da representação simbólica, das frentes interseccionais, das frentes parlamentares. Acho que deve ser uma atualização que se adapte ao legado da 5ª CNSTT, até porque a última Conferência foi em 2014 e de lá para cá o mundo mudou muito.

A próxima pergunta é justamente sobre essas mudanças. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os novos desafios que as relações de trabalho no pós-pandemia apresentam para a saúde do trabalhador, envolvendo novos elementos sociais no trabalho, como a “uberização”, o avanço da chamada “pejotização”, a cultura do empreendedorismo. Qual sua análise sobre tudo isso? É possível enfrentar esses desafios pela PNSTT?

Tem que ser, né? Você tem que ter uma Política que enfrente os novos desafios que estão colocados pela pandemia e o pós-pandemia. Agora, essa pergunta é mais complexa. E muito por conta dessa abordagem que a gente tem, de uma certa estigmatização do empreendedorismo, que na minha concepção também precisa ser mais bem discutida e aprofundada. Quer dizer, o empreendedor é uma categoria que ninguém sabe direito os números, mas as últimas estatísticas do próprio IBGE falam em 15 a 20 milhões de empreendedores, PJs, no Brasil. Isso é metade da força de trabalho formal, você não pode estigmatizar essas pessoas dizendo que são todos idiotas. E aí tem um discurso que idiotiza o empreendedor. Por isso eu tenho uma certa ressalva com isso.

“Não adianta fazer política para essas pessoas sem ouvi-las. Elas têm que estar aqui, precisam ser ouvidas, esses trabalhadores não podem ser alijados do processo “

Pode explicar melhor?

Acho que uma coisa que a gente tem que enfrentar é o seguinte: a PNSTT, se for realmente alçada a esse patamar do direito humano, vai ter que trabalhar essas novas relações de trabalho — o trabalho precarizado; a plataformização; a pejotização; a uberização — e encará-las numa perspectiva de arregimentação das representações desse pessoal, para trabalhar dentro do sistema de saúde como uma questão de direito humano. Esses trabalhadores têm que ser acolhidos pelo sistema de alguma forma, no controle social, nas formas de representação, na forma de fazer políticas próprias para eles. Não adianta fazer política para essas pessoas sem ouvi-las. Elas têm que estar aqui, precisam ser ouvidas, esses trabalhadores não podem ser alijados do processo. Como eu disse, é um debate que precisa ser aprofundado.

Ainda nessa dimensão, da participação popular na saúde dos trabalhadores, entramos no terceiro eixo da Conferência. Poderia explicar brevemente o funcionamento da Renast, do Cerest e da Cistt?

A Renast [Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador] foi criada em 2002. É uma rede abstrata, é a organização desse sistema, assim como o SUS. O SUS se concretiza nas ações e serviços. O que objetiva a Renast são os Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores, os Cerests, que hoje totalizam 227 no Brasil inteiro [o ministro Alexandre Padilha anunciou a autorização para homologação de outros 17, durante a 5ª CNSTT, passando em breve para 244 no país]. Os Cerests têm algumas conformações, podem ser estaduais — os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal têm um Cerest — e atualmente eles recebem R$ 80 mil todo mês do Fundo Nacional de Saúde. Tem também os Cerests regionais (cerca de 180) — alguns estados têm regionais que agrupam 50 a 60 municípios, outros com 10, isso varia dependendo do desenho de cada estado. O Cerest regional recebe hoje R$ 60 mil por mês. E os Cerests municipais das grandes capitais com mais de 500 mil habitantes (20), que recebem mensalmente R$ 50 mil. Todos recebem esse financiamento. É pouco, mas não é tão pouco, porque normalmente eles não usam o dinheiro, muitos não sabem como usar o recurso e acabam devolvendo.

E qual o papel dos Cerests na rede?

Os Cerests têm alguns problemas. Por exemplo, alguns deles são assistencialistas. Cerest não é para ser assistencialista, é para trabalhar com a difusão das ações de saúde do trabalhador para o seu território, para a rede que já existe do SUS. Ele não tem que fazer consulta médica, o Cerest precisa implementar vigilância em saúde do trabalhador. E aí temos outro problema, a gente tem uma vigilância sanitária que não faz vigilância, faz vigilância só de setor regulado e a gente precisa ampliar isso. Outro problema é que o Cerest deve atuar junto com a Cistt, o que raramente ocorre.

E o que é a Cistt?

A Cistt é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é vinculada ao conselho estadual ou municipal de saúde. A Cistt, a rigor, tinha que estar fazendo a política no território, planejando junto com o Cerest. E isso é algo raro, raríssimo, e está errado. Então, a gente acha que a Cistt tem que se aproximar também, mas na verdade, os Cerests que precisam colocar como a sua missão de ação incorporar a Cistt, porque às vezes ele fecha a porta para ela. As Cistts são pequenas, variam de três, quatro, cinco, dez pessoas. E aí, são questões estruturais que precisam ser modificadas, para ampliar a participação. As Cistts também são restritas, são burocráticas, têm regulamentação, e impedem que haja uma ampliação da participação popular. A gente tem que mudar isso. Tem que abrir. Como exemplo, nós fazemos isso com os fóruns que a gente cria. No Rio de Janeiro, temos o Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito, que está completando 10 anos. Ele é aberto, não tem regulamento, não tem regimento, não tem presidente, mas tem organização e funciona. Temos vários sindicatos participando e as Cistts deveriam ser assim, mais abertas à participação.

O que essa maior abertura nas Cistts e sua integração com os Cerests podem gerar de benefícios para a saúde do trabalhador e da trabalhadora?

Quando se tem uma abertura, existe uma capacidade maior de pressão, inclusive no parlamento. A gente criou nosso fórum na Fiocruz, no Departamento de Direitos Humanos (Dihs/Ensp), mas ele não é da Fiocruz. É um fórum intersindical. Tem um blog, tem um boletim, mas não tem uma diretoria, não tem orçamento e requer participação voluntária, mas esse fórum conseguiu criar uma frente parlamentar na Câmara dos Vereadores do Rio. Nós chegamos lá, fomos como o Fórum, e foi criada a Frente Parlamentar. Isso é participação popular. E a Cistt não faz isso, ela fica distante, ela tem que fazer. Então, são reformulações que precisam ocorrer.

Gostaria de complementar algo?

Lá atrás você me perguntou: “O que a gente pode fazer para ampliar o controle social?” O Marco Menezes (diretor da Ensp/Fiocruz) estava ontem aqui [em Brasília]. Eu falei com ele: ‘Marco, a gente está pensando uma proposta, trouxemos até uma moção aqui na Conferência, para que as universidades, e eu acho que a Fiocruz podia fazer isso, criasse frentes interseccionais de produção de conhecimento’. O que seria isso? Chamar os movimentos sociais identitários, os principais, aqueles que têm grande representação — como os de combate ao racismo, à misoginia, capacitismo, idadismo etc — para que eles se unam, de alguma forma, conforme fosse proposto pela universidade ou pela Fiocruz, para criar uma frente interseccional com os sindicatos de trabalhadores, com o objetivo de discutir a categoria trabalho. Isso porque os movimentos identitários não discutem trabalho e os movimentos sindicais não discutem identidade. Então, essa junção, a criação de uma frente interseccional, seria também um legado da 5ª CNSTT. São ideias. Vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer.

Sem comentários