Rua da Relação, nº 40, esquina com rua dos Inválidos, zona central do Rio de Janeiro. O endereço ainda causa desconforto no ator carioca Arcindo José da Silva, o Soca. Foi naquele edifício de três pavimentos, tombado pelo patrimônio histórico, que ele passou por uma situação de muito terror, nos anos de 1970. Durante a ditadura militar (1964-1985), funcionava ali o temido Dops (Departamento de Ordem Política e Social), cenário de prisões e tortura dos dissidentes do regime.

Soca tinha 20 e poucos anos quando foi interrogado por horas em uma das salas do prédio por uma dezena de pessoas, que insistiam em saber o que ele fazia em 31 de março de 1964, o que ele pretendia, quais eram as suas intenções políticas. As perguntas se sobrepunham e não davam chance para que ele raciocinasse, o clima era de intimidação e terror, lembra o ator, hoje com 77 anos.

Atualmente na vice-presidência da Turma OK, que segundo seus integrantes foi o primeiro grupo LGBTQIAP+ fundado no país, em 1961 — e ainda hoje em funcionamento —, ele conta que, no momento do interrogatório, já não vivia mais no Brasil. Havia migrado para a Austrália, em busca de uma vida com mais liberdade. Voltou ao Rio para ver a mãe e, no momento de retornar a sua casa, descobriu que precisava de um visto de saída do Brasil.

Foi aí que viu seu nome ser confundido com o de outra pessoa, que se chamava Arlindo, erro que o levou ao interrogatório violento na sala do Dops. “Ali eu poderia ter sumido”, supõe. “Eu só consegui ser liberado porque, mesmo aos prantos, os fiz entender que haviam detido a pessoa errada”, lembra.

Na conversa em que recorda essa história, no fim de maio de 2024, em uma noite de sexta-feira na atual sede da Turma OK – que coincidentemente funciona na mesma rua dos Inválidos, no Rio de Janeiro, Soca avalia que o episódio ilustra bem como era a vida de gays, lésbicas e travestis na época da ditadura. Tensão e vigilância constantes; austeridade, moralismo, perseguições e violência. “Era tudo muito difícil para todos. Para nós [gays], era um terror”, diz, enquanto toma providências para o show dos aniversariantes do mês.

Um clima de medo que, se afetava a população como um todo, recaía com maior força a quem se mostrasse diverso, como explica o historiador estadunidense James Green: “Os discursos médicos, legais, religiosos e moralistas marginalizavam as pessoas que tinham comportamento sexual ou gênero diferentes do normativo”.

Na entrevista que concedeu à Radis por videochamada [Leia na íntegra], falando de Nova Iorque, ele conta que a discriminação contra pessoas LGBTQIAP+ já existia no Brasil, mas a situação se intensificou com o golpe. “O Estado de exceção, instalado a partir de abril de 1964, deu maiores poderes ao governo centralizado, à polícia e às Forças Armadas. Eles tinham muito mais poder para fazer coisas sem uma autorização democrática”, destaca o historiador, que estuda o tema desde o fim dos anos 1960.

Brasilianista, hoje professor de História Moderna da América Latina na Brown University, nos Estados Unidos, onde coordena um núcleo de pesquisa sobre sexualidade e ditaduras civis e militares, James conheceu o país em 1976. Veio para passar seis meses e acabou vivendo no Brasil por seis anos. Aqui fez amigos, envolveu-se na luta contra a ditadura, fundou o Somos: Grupo de afirmação homossexual, em 1978, em São Paulo, escreveu artigos e livros sobre a relação entre ditadura e homossexualidades.

Em 2014, foi um dos pesquisadores responsáveis pela inclusão de um capítulo sobre o tema no relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), ao lado de Renan Quinalha, advogado na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.

Ameaça à moral e aos bons costumes

Na introdução do documento da CNV, os autores revelam que a ditadura não tinha uma política de Estado formalizada no sentido de exterminar os homossexuais, “a exemplo de como existia uma campanha anunciada e dirigida para a eliminação da luta armada com repressão de outros setores da oposição”. Porém, a ideologia que justificava o golpe, o regime autoritário, a cassação de direitos democráticos e outras violências, em nome de valores conservadores ligados à doutrina da segurança nacional, tinha uma perspectiva “claramente homofóbica”, que relacionava a homossexualidade às esquerdas e à subversão.

O texto infere, portanto, que o Estado passa a representar o homossexual como “nocivo, perigoso e contrário à família, à moral prevalente e aos ‘bons costumes’”, uma visão “que legitimava a violência direta contra as pessoas LGBT, as violações de seu direito ao trabalho, seu modo de viver e de socializar, a censura de ideias e das artes que ofereciam uma percepção mais aberta sobre a homossexualidade e a proibição de qualquer organização política desses setores”. [Leia mais sobre o documento nesta matéria].

E como isso se refletia na vida das pessoas LGBTQIAP+? James diz que, na prática, isso significava, em primeiro lugar, que gays, lésbicas e travestis podiam ser presos arbitrariamente, sem nenhuma proteção legal. “Se a polícia achasse que era viado, prendia. Não havia instrumento de proteção, não tinha habeas corpus, a polícia pouco se importava com os direitos do cidadão”, comenta o historiador. Com as mulheres não era diferente: A “operação sapatão”, no início dos anos 1980 prendeu inúmeras mulheres em São Paulo, sob o simples argumento de que eram lésbicas. [Veja a linha do tempo sobre a atuação das lésbicas na ditadura].

Em segundo lugar, pessoas LGBTQIAP+ estavam mais sujeitas à violência, já que diante de ameaças de revelação de sua sexualidade, ficavam expostas a chantagens e até à morte. “Houve muitas matanças, na época”, diz James, ressaltando que as vítimas não ousavam pedir proteção à polícia, sob o risco de serem ridicularizadas ou presas.

Soca relembra o período e revela que ter sido preso, pelo menos três vezes, somente por estar em lugares considerados “suspeitos” — leia-se locais frequentados por gays. “A polícia prendia sem motivo algum e ninguém contestava”.

Ele lembra que entre os 18 e 20 anos estava no quartel, como quase todos de sua idade, e que a repressão era a regra. Como soldado, tinha que ser discreto, andar fardado com cabelo cortado “na régua”. Bastava estar à paisana que já era motivo de ser preso, diz, ajeitando a cabeleira cacheada presa em um rabo de cavalo. “Naquela época, só podia entrar em boate aos 21 anos, então a gente se reunia em apartamentos ou nas praças para conversar e inventar coisas, mas era muito perigoso”, relata.

Uma travesti interpreta Joana D´arc

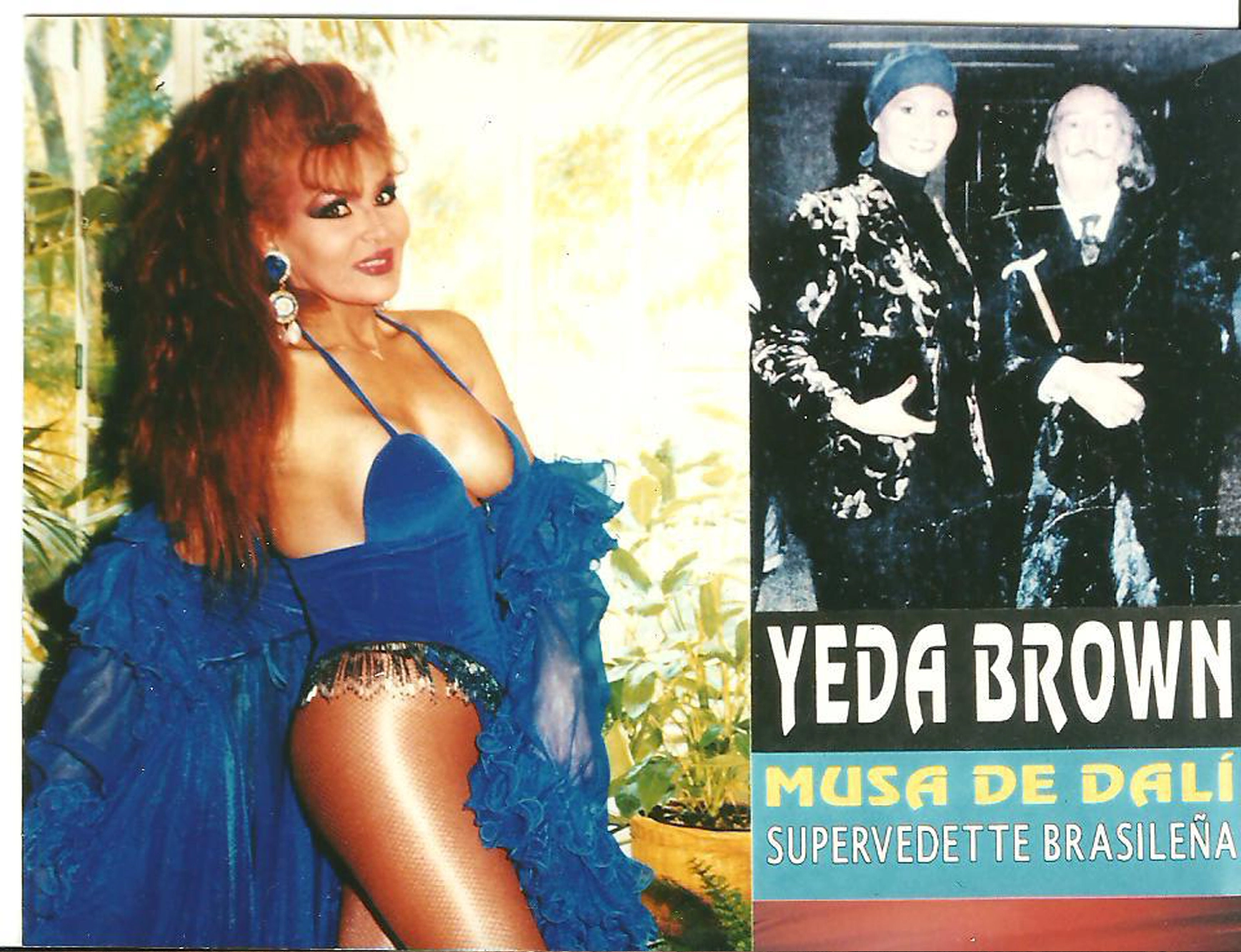

Yeda Brown, em uma foto da juventude: ditadura não permitia a mesma liberdade do palco para as pessoas trans na vida diária

Quem também serviu ao Exército, por exigência do pai, foi a travesti gaúcha Yeda Brown, quando ainda era um jovem e sonhava em se tornar uma estrela, nos moldes da brasileira Rogéria (1943-2017) e da francesa Coccinelle (1931-2006). Prestes a completar 77 anos, a musa de Dalí [como ficou conhecida pela imprensa espanhola] relembra o período da ditadura, a pedido de Radis, e conta, em conversa pelo telefone, que “teve sorte” naquela época.

Do apartamento onde mora no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela relata que o garoto educado em Bagé (RS), quase na fronteira com o Uruguai, chegou ao Rio de Janeiro no fim dos anos 1960 e logo foi obrigado a se alistar no Primeiro Batalhão de Combate, que funcionava na Avenida Brasil. “Os primeiros meses de treinamento foram terríveis, e não vi outra solução senão interpretar Joana D´Arc” [heroína francesa que se travestiu de homem para lutar na Guerra dos Cem Anos, na Idade Média], revela. “Eu já levava uma vida de teatro”, relembra.

A tentativa paterna de “consertar” o filho não deu certo e logo o processo de transição de gênero começou, mesmo em ambiente adverso. Apesar do medo e da repressão, Yeda se encantou com o clima efervescente dos shows de teatro de revista que aconteciam no Teatro Rival e nas casas noturnas da Praça Tiradentes, na zona central do Rio de Janeiro. “Já havia uma mulher dentro de mim”, conta, revelando que neste período ela, assim como outras travestis, já faziam uso de hormônios, que eram usados indiscriminadamente e vendidos sem nenhuma restrição nas farmácias. [Leia mais sobre a realidade de travestis no Rio dos anos 1960 aqui]

Não demorou para que as curvas e o talento da gaúcha chamassem atenção dos produtores de shows e que Yeda passasse a dividir os palcos com Rogéria e outras estrelas da época, o que a permitiu ter o seu “carnê de artista”, documento que a permitia trabalhar em casas noturnas, e a embarcar para temporadas no exterior. Nem tudo era um mar de rosas, mas ela relembra o período com certa ambiguidade, alegando que não lhe faltava trabalho e que a repressão do regime não afetava diretamente sua rotina.

Yeda relata algumas restrições no uso de roupas femininas em público, mas atesta que foi um dos períodos em que mais fez shows. No entanto, revela que ela e outras foram “cobaias” no uso de substâncias que não sabiam exatamente como agiam em seu organismo. “Eu não sei como não morri de tanto que eu tomei hormônio. Ninguém tinha endocrinologista, a gente tomava por indicação das amigas. Algumas passavam mal e ficavam muito agressivas, mas comigo nada de ruim aconteceu e logo apareceram as curvas”, relembra.

Arbitrariedades e ambiguidades

No texto que escreveu para a CNV e na entrevista que concedeu à Radis, James comenta essa ambiguidade que se observa na época. “Pode-se dizer que existia também certa tolerância, ainda que bastante relativa, de alguns setores às práticas homossexuais, desde que estas se mantivessem dentro de espaços sociais bem demarcados e circunscritos”, registra o relatório da CNV.

Carnaval, lugares fechados e isolados de sociabilidade LGBT, certas profissões consideradas “delicadas” ou “criativas” para homens, ligadas às noções de gênero sobre a feminilidade tradicional, bem como certos lugares reservados para mulheres masculinizadas eram tolerados, aponta o historiador, que se aprofunda no tema em um dos seus livros, intitulado Além do carnaval — A homossexualidade masculina no Brasil do século XX, editado em 1999.

Soca identifica exatamente no carnaval os momentos em que pode exercer minimamente sua liberdade na juventude, já que naquele período os encontros, principalmente de homens, eram vistos como subversivos. Ele relata à Radis que o Baile dos Enxutos, entre outros que aconteciam naquela época, era um ponto de encontro de homens gays; em outros momentos do ano, as reuniões da Turma OK, por exemplo, só aconteciam em apartamentos. É nesse período que nasce uma tradição do grupo, a de aplaudir silenciosamente, apenas com o estalar de dedos. Naquele momento, aplausos chamavam a atenção de vizinhos, que poderiam denunciá-los à polícia.

Ditadura atrasou organização

Soca, um dos fundadores da Turma OK, viveu o período de repressão após o golpe de 1964

Apesar das restrições impostas pela censura, havia, para além do carnaval, uma certa resistência artística que forçava os limites da moralidade imposta pelo regime conservador, conta James. Além dos shows de travestis e transformistas, performances andróginas protagonizadas por artistas como Ney Matogrosso e Caetano Veloso e espetáculos encenados pela companhia de teatro e dança Dzi Croquettes [grupo artístico brasileiro que atuou entre 1972 e 1976] atraíam público às casas noturnas e eram exibidos na televisão.

Ao mesmo tempo, casas noturnas e outros espaços de convivência do público gay tomavam espaço nas grandes cidades brasileiras, em consonância com o estímulo ao consumo. Uma realidade, que indiretamente, estimulou uma crescente sociabilidade do público LGBTQIAP+.

Mesmo reconhecendo que esta possibilidade estava restrita aos setores das classes média e alta da sociedade brasileira, James reconhece a importância destes lugares, argumentando que o fenômeno cria uma noção de comunidade, a sensação de que havia pessoas em situação parecida, o que para ele são alicerces para qualquer movimento organizado: “A noção de comunidade, de coletividade ou de que temos alguma coisa em comum”.

De todo modo, esclarece o historiador, é importante entender que a ditadura atrasou, por muitos anos, a organização política da população LGBTQIAP+ no Brasil. “A situação política, naquele momento, não permitia que as pessoas imaginassem a possibilidade de se organizar em um grupo politizado. A repressão, o medo e a falta de experiência das pessoas não facilitavam”, diz o pesquisador.

Isso se intensificou em 1968, quando foi decretado o AI-5 [Ato Institucional nº 5], o mais repressor instrumento jurídico da Ditadura Militar. Em uma resposta contundente às tentativas de oposição ao regime, os militares fecharam o Congresso Nacional, suspenderam habeas corpus, entre uma série de medidas (entre elas a prática de tortura como política de Estado). “O AI-5 abafou qualquer possibilidade de uma organização política de pessoas LGBTQIAP+”, defende James.

É dessa época uma memória relatada à Radis por Soca, que teve sua casa invadida pela polícia, exclusivamente porque sua irmã era universitária e, por isso, considerada suspeita de subversão. “Ela havia sido eleita rainha de um clube da Marinha e tinham feito uma foto dela com o cabo Anselmo” [Líder da Revolta dos Marinheiros, que deu início à série de eventos que culminaram na derrubada do presidente eleito João Goulart pelo golpe de Estado de 1964]. “Ela nem o conhecia”, esclarece Soca.

Neste período, Yeda já estava fora do Brasil, mas não se livrou dos regimes autoritários. Passou pelo Uruguai — que experimentou um regime de exceção entre 1973 e 1985 —, pela Argentina — o mesmo, entre 1976 e 1983 —, pela Espanha — entre 1939 e 1975 — onde viveu, até 2012. “Só lá pude viver realmente como mulher”, rememora, revelando que lá criou coragem e pediu ao pai militar que financiasse sua cirurgia de redesignação sexual.

A transgenitalização foi feita na Bélgica, quando o procedimento ainda era clandestino. Felizmente, deu tudo certo, conta. No período em que viveu na Espanha, encantou plateias e artistas do quilate de Salvador Dalí, de quem foi considerada a “última musa”. Sobre o que passou, reflete: “Eu acho que nós fomos as cobaias de tudo isso, né? Graças a nós que hoje em dia elas têm tudo na mão, né?”

Soca conta que, ao retornar ao Brasil, trabalhou muitos anos assessorando artistas, entre eles os cantores Emílio Santiago (1943-2013) e Cauby Peixoto (1931-2016). Hoje, divide seu tempo entre a paixão pelo carnaval — e pela festa de Parintins (AM) — e o trabalho voluntário que exerce na Turma OK que, faz questão de frisar, “é um clube de família, onde todos são respeitados”. Sobre os dias de hoje, defende que deve haver respeito por parte de quem quer ser respeitado, seja qual for a sexualidade.

Resistência se fortalece na abertura

A situação política só começa a mudar a partir de 1974, quando o presidente Ernesto Geisel anuncia a “distensão” e, após isso, durante o governo de Figueiredo [1979-1985], que vai chamá-la de “abertura”. James conta que a censura vai diminuindo, os estudantes voltam às ruas e “tem-se a sensação de que é possível mudar a sociedade brasileira”. Segundo ele, são as mobilizações estudantis de 1977 que inspiram a criação de grupos e movimentos como o jornal Lampião da Esquina [1978-1981] e o Somos: Grupo de afirmação homossexual [1978], que ele ajudou a fundar.

Sobre os dias de hoje, o historiador considera fundamental a discussão sobre o período da ditadura, já que o regime deixou repercussões que ainda não foram enfrentadas pela sociedade brasileira. “O fato de nenhum agente de Estado que cometeu graves violações de direitos humanos ter sido punido, nenhum militar torturador ter sido preso são coisas sérias, porque isso implica em impunidade”, aponta. Para ele, “refletir sobre o passado é a melhor maneira de entender o presente e prever o futuro e indica como podemos solucionar problemas crônicos no Brasil que nunca foram resolvidos”.

Por fim, louva a iniciativa de a homossexualidade ter sido discutida no relatório da Comissão Nacional da Verdade, comemorando o fato de o Ministério dos Direitos Humanos ter organizado um grupo de trabalho Ministerial de Memória e Verdade das Pessoas LGBTQIAP+ que vai tratar das reparações da discriminação e da repressão que sofreram as pessoas ao longo da história. “O relatório vai trazer recomendações de criação de memória e de incentivo a bibliotecas e arquivos, gerando uma reparação coletiva que possa expandir o espaço LGBTQIAP+ dentro da sociedade brasileira”.

Sem comentários