Victor Hugo tem 31 anos e adora assistir na TV ao físico Sheldon Cooper e seus amigos da série The big bang theory. Cristiano, de 45, não dispensa um bate-papo (com máscara e álcool em gel) na barraca do seu Gilson, na esquina de casa. Sarah Gabriela, 23, pode passar horas jogando videogame com os filhos de 4 e 6 anos. Isso quando estão de folga. Os três fazem parte de uma legião de mais de 1,5 milhão de trabalhadores técnicos, auxiliares e de apoio das equipes de saúde que estão encarando diariamente os desafios do combate à pandemia. Victor Hugo é condutor de ambulâncias em Mojuí dos Campos, na região Norte do país. Cristiano faz de tudo um pouco em um drive thru de vacinação, no Recife. E Sarah Gabriela trocou o trabalho de servente em um prédio administrativo pelo cotidiano em um hospital, no Rio de Janeiro.

Assim como eles, maqueiros, técnicos de raio-X, analistas de laboratório, recepcionistas, profissionais das áreas de recepção e segurança, agentes comunitários de saúde, entre outros, merecem ser vistos em toda a sua dimensão, como aponta Maria Helena Machado (Ensp/Fiocruz), coordenadora da pesquisa “Os trabalhadores invisíveis da saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da covid-19 no Brasil” — um estudo inédito que vem mergulhando nas rotinas e relatos de vida desses trabalhadores para traçar o mais completo perfil sobre eles.

Em junho de 2020, Radis (213) trouxe uma reportagem com relatos de profissionais do SUS no início do enfrentamento à covid-19. Mas faltava ouvir os trabalhadores que, apesar da enorme importância e de também terem assumido a linha de frente da pandemia, acabam ficando fora de foco. É o que fazemos agora. Inspirados pela pesquisa, conversamos com Victor Hugo, Cristiano e Sara para saber mais sobre cotidianos de trabalho. Também para falar de planos e de sonhos. De medo e coragem.

As rotas de Victor Hugo

Da casa de Victor Hugo de Sousa Nunes, em Santarém, até o seu local de trabalho, em Mojuí dos Campos, são 35 quilômetros, que ele percorre de moto, diariamente. Funcionário público municipal, desde março do ano passado vem atuando como trabalhador da saúde, na linha de frente do combate à covid. Como condutor de ambulância, foi ele quem levou até o hospital um casal de idosos, que acabaram se tornando as primeiras vítimas do novo coronavírus no pequeno município de pouco mais de 16 mil habitantes, no oeste do Pará. Fato que ele não esquece um só dia, desde que aconteceu em maio de 2020: “Quando a esposa veio a óbito, a gente não contou ao marido. Mas ele faleceu também pouco tempo depois”.

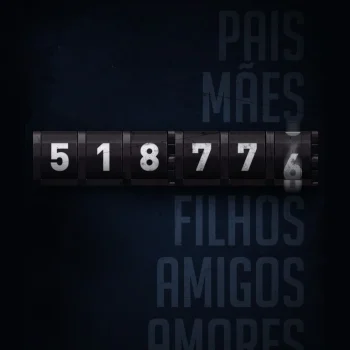

A entrevista com Radis se deu em um domingo de junho último, quando Victor Hugo estava de folga. Na véspera, em 19 de junho, o Brasil tinha alcançado a assustadora marca de 500 mil mortos por covid-19 e essa marca era muito mais do que um número para o rapaz de 21 anos. “Tanto meu lado profissional como o de ser humano se espantam nessa hora”, diz, lembrando do casal de um ano atrás e de todos os outros casos que passaram por suas mãos. “Estamos vivendo uma guerra. A gente está no campo de batalha e esse é um inimigo que a gente não vê”. Os sinais desse cenário bélico foram ficando cada vez mais evidentes. Até mesmo para se deslocar do município onde mora para a cidade vizinha em que trabalha, Victor Hugo precisava exibir uma autorização. As fronteiras entre os municípios estavam fechadas e o passe-livre era garantido somente a alguns tipos de trabalhadores, entre eles os da saúde.

Foi nesse momento que tomou a decisão de mudar de casa e passou a morar apenas com o irmão, um ano mais novo. Não queria colocar em risco a vida dos avós de 90 e 74 anos nem a da mãe, de 51. Isolado, ficou meses trocando apenas mensagens ou falando por videochamadas com a família. Na nova rotina, só usava macacões especiais, máscaras, toucas, viseiras e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que ele não tinha usado nem mesmo durante o surto de sarampo que acometeu a região em 2018. Os dias de folga foram substituídos pelos plantões cada vez mais frequentes. “Em muitos momentos, precisei trabalhar 24 horas ininterruptas porque colegas de trabalho eram afastados por conta da covid”, recorda.

Também aconteceu com ele. Victor Hugo testou positivo para covid em novembro do ano passado. De assintomático passou à forma branda da doença, mas chegou a perder olfato e paladar e sentir cansaço extremo e muitas dores no corpo. Ficou afastado. “Nessas horas eu e meus companheiros de trabalho tentamos dar o melhor da gente para que sempre tenha funcionário disponível para cobrir as demandas”. Em maio último, quando voltava de um plantão noturno, Victor Hugo sofreu um acidente. Na manhã do Dia das Mães, chovia muito e o rapaz derrapou com a moto na pista escorregadia. Ficou 15 dias afastado do trabalho com uma luxação no ombro e a clavícula trincada.

A sequela fez com que ele precisasse trocar de função: desde então, de motorista de ambulância passou a trabalhar em um carro de apoio conduzindo médicos e enfermeiros até os bairros mais distantes dos centros urbanos e comunidades ribeirinhas, atravessando rios e pontes, estradas vicinais, áreas de pouco ou nenhum acesso. “É que na ambulância, o trabalho requer um certo esforço físico”, explica. “É preciso estar em boas condições porque às vezes precisamos carregar um paciente ou prestar um socorro mais direto à vítima”. Victor Hugo é todo orgulho do trabalho que desempenha. Mas se o reconhecimento chega na forma de agradecimento pela boca de alguns, ele também cita os casos de discriminação e preconceito que já sofreu. “No início da pandemia, se eu fosse fazer compras em um supermercado local, onde sou conhecido, torciam o rosto e me olhavam estranho”, conta. “Acho que eles pensavam que eu estava com o vírus ou com a doença”.

Como trabalhador da saúde, no dia da nossa entrevista, Victor Hugo já estava com as duas doses em dia, mas ele ainda se assusta com a recusa da população em tomar a vacina ou com aqueles que escolhem o tipo de fabricante antes da imunização. “Há muita desinformação e notícia falsa disputando espaço com a ciência e com o nosso trabalho”, diz o rapaz, que não mede esforços na condução de veículos para fazer a vacina chegar a todos. É nisso o que pensa todas as manhãs, ao deixar a família com quem voltou a morar recentemente, e pegar a estrada para fazer o seu trabalho — um trabalho anônimo e muitas vezes invisibilizado, como pretende demonstrar a pesquisa “Os trabalhadores invisíveis da saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da covid-19 no Brasil”, coordenada por Maria Helena Machado (Ensp/Fiocruz).

[Leia entrevista completa com a pesquisadora clicando aqui].

O vai e vem de Cristiano

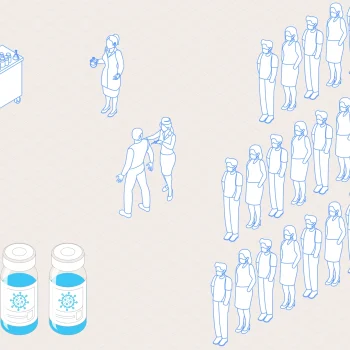

Manhãzinha no Recife. Antes das 6 horas, ele já está no local de trabalho. Gosta de chegar cedo, por disciplina. Em fileiras, organiza as mesinhas e alinha as cadeiras por tenda — em cada espaço, uma quantidade certa de vacinas para o dia —, passa álcool em tudo, empilha máscaras e capotes para o uso dos profissionais médicos e enfermeiros. Segue para uma segunda etapa: a triagem. Imprime as cartelas com a numeração por ordem de chegada — por precaução, de um a mil. Verifica os documentos, RG, ok! comprovante de residência, ok! Distribui as senhas. Aguarda para chamá-los continuadamente. “Se for comorbidade, é tenda específica. Se for gestante, o procedimento é diferente”. Um lhe convoca daqui, outro dacolá. “Cristiano, estamos precisando de sua força!” Corre para o tablet, confere agendamentos, carteira de identidade, por favor!

“Meu nome é Cristiano Bezerra da Silva, tenho 45 anos, trabalho num drive thru da vacinação contra a covid, [no bairro da] Macaxeira, aqui em Recife. E, para mim, é uma honra falar com você e contar um pouco da minha história”. É assim que ele orgulhosamente se apresenta, na entrevista por telefone realizada em julho, que teve de ser adiada porque, no horário marcado, ele precisou participar de uma reunião extra. Servidor municipal, até o ano passado trabalhava no almoxarifado central da prefeitura, quando foi convocado para a linha de frente do combate à pandemia. Conhecido por ser uma pessoa “desenrolada” e pela agilidade e organização, passou a ajudar na montagem dos hospitais provisórios — estruturas de campanha robustas com UTIs e enfermarias — que receberiam pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Cristiano quis recusar, balançou a cabeça como pôde, fincou pé. “Não quero! Não posso!”, arriscou. “Me tire disso aí, eu tenho minha mãe. Eu vou levar doença pra minha casa. Tenho sobrinho, tenho sobrinha. Não quero, não quero, não quero!”.

Mas foi. Achou que seria importante contribuir com as equipes que estavam dando o melhor de si para salvar vidas — e a equipe costuma agradecer a dedicação de Cristiano. “No começo, no hospital, foi muito difícil”, lembra. “Ver o pessoal chegando ali na maca, tudo sem ar, os médicos em cima deles, um traz oxigênio, outro corre pra lá. Eu entrava cedinho, mas tinha dias que saía do hospital 10 horas da noite porque a gente não podia deixar um paciente sozinho, precisava esperar a ambulância. Era um corre-corre”. Cristiano aprendeu na prática. Não dava tempo de ser de outra maneira. Mas teve todo o acolhimento necessário, garante ele, que passou a paramentar-se com os EPI e a cumprir um ritual diário exaustivo, ainda que necessário: “Tem um canto para a gente se desparamentar. A gente passava álcool, tomava banho, já voltava para casa limpo. Quando chegava, colocava a roupa usada num saquinho para ser lavada separadamente. Com todo o cuidado”.

Ele nunca imaginou viver nada parecido. “Pandemia? Já tinha ouvido falar, assim, da epidemia de cólera, do ebola, mas esse vírus é diferente de tudo”, observa. “Minha mãe sempre diz que esse é o fim do mundo. Parece o fim do mundo mesmo!” Depois de um ano no hospital de campanha, ele voltou para sua função no almoxarifado. Mas veio a segunda onda da covid-19, as novas variantes, os números de casos sempre alarmantes, e mais uma vez o chamaram para a linha de frente. Agora, a vacina havia chegado e Cristiano passou a trabalhar no apoio à vacinação. “Ainda bem que temos a vacina. Mas já presenciei as mais absurdas mentiras. E o pior é que tem gente com a cabeça dura que ainda hoje não quer vacinar, acreditando em fake news”, espanta-se ele que teve um exemplo assim, dentro de casa.

Cristiano usou todos os argumentos da ciência para convencer sua mãe, dona Maria Carneiro Bezerra, de 74 anos, a ir ao posto de vacinação. “Tem que tomar. Chegou a sua idade, não escolha vacina. É ela que vai salvar a sua vida”. Infelizmente, a vacina não chegou a tempo de proteger o irmão de Cristiano, que faleceu em abril, vítima de covid. Tinha 36 anos. “Ele saiu para trabalhar como fazia todos os dias e não voltou mais. Quando a gente recebeu a ligação do hospital, ele já estava internado. Foi de surpresa e ainda estamos todos chocados”. Mas chegou para o braço de dona Maria — depois da entrevista, fez questão de enviar a foto registrada por ele no momento da segunda dose da mãe. “No dia que chegou a vez dela, eu estava de folga no trabalho. Então, pude levá-la. Foi muito emocionante”. Ele também se emociona com cada pessoa imunizada no drive thru da Macaxeira. “Vou para o meu trabalho todos os dias com a maior satisfação. Se perguntarem minha profissão, pode dizer: ajudar o próximo”, conclui Cristiano, trabalhador da saúde, com muita honra!

A decisão de Sarah

Por muito mais de um ano inteiro, Sarah e eu dividimos o mesmo quinto andar de um prédio administrativo da Fiocruz, na Avenida Brasil — no local, funciona a redação de Radis. Entre uma pauta e outra, cruzei com ela pelos corredores, na porta da sala para um “bom dia” apressado ou quando me trazia algo para enxugar o café invariavelmente derrubado por mim sobre a mesa de trabalho. Sabia que ela era ágil, que deixava o ambiente brilhando, que costumava chegar bem cedo e que, vaidosa, gostava de trocar ideias com Ana, com quem dividia os serviços de limpeza — vez ou outra agucei os ouvidos para pegar alguma dica de maquiagem que ela sugeria à amiga, na entrada do banheiro.

Mas não sabia seu nome completo (Sarah Gabriela dos Santos) nem que tinha feito curso de formação de bombeiro profissional civil. Que mora em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense e leva mais de uma hora para se deslocar de ônibus de casa até o trabalho. Que tem dois filhos, apesar de apenas 23 anos. Que adora jogar videogame com eles em dias de folga. E que, se houvesse uma pandemia de uma doença misteriosa provocada por um vírus que mataria mais de meio milhão de brasileiros em um ano e meio, ela seria uma das primeiras a se oferecer para trabalhar na linha de frente em um hospital. Fez isso apesar dos riscos, por necessidade.

Quando a Fiocruz inaugurou o Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19, no campus de Manguinhos, em maio do ano passado, Sarah se apresentou voluntariamente junto à empresa terceirizada para a qual trabalha. Estava pronta para mudar de setor, se fosse preciso. “Por ser um vírus novo que ninguém conhecia muito bem, os funcionários não foram obrigados a vir. Fui eu quem me coloquei à disposição, não só para trabalhar no hospital, mas também no plantão noturno”, explica. Como servente da área hospitalar ganharia adicional de insalubridade e isso lhe ajudaria com as contas que andavam apertadas.

No início, sentia medo sempre que saía de casa, deixando os filhos de 4 e 6 anos aos cuidados da mãe e da avó, para se dirigir a uma rotina de trabalho em um hospital. Também ao voltar para casa, ficava apreensiva. “Apesar de só andar de máscara e com um potinho de álcool em gel, eu tinha medo de sair levando o vírus por aí. Não gostava nem de encostar nas coisas na rua por onde eu passava”, lembra. “Chegando em casa, tirava a bota e ia direto tomar um banho. Era assustador e precisava ter todo o cuidado. Minha avó tem mais de 70 anos”. O treinamento sobre o uso dos EPIs e de como agir durante e depois da rotina de trabalho ajudou a dissipar o temor.

Rapidamente, aprendeu a lidar com o capote, a face shield, as máscaras N-95 e toda uma sorte de nomes e conceitos que não lhe eram usuais. “Por se tratar de um hospital, a limpeza tem que ser impecável. Do contrário, tem os riscos da ‘contaminação cruzada’, que acontece quando um paciente que não tem covid pode contrair o vírus ou mesmo uma outra bactéria por conta de uma limpeza mal feita”, aprendeu depressa. “Hospital tem esse tipo de coisa. Os leitos têm que estar bastante limpos e higienizados, até mesmo para ajudar na recuperação do paciente. É muita responsabilidade”.

Durante nove meses, Sarah foi uma das trabalhadoras responsáveis pela limpeza dos dezenove leitos em um dos corredores do centro hospitalar da Fiocruz, que no total abriga 195 leitos intensivos e semi-intensivos. Depois disso, assumiu a função de líder de equipe. Significa que cabe a ela agora coordenar um grupo de 19 pessoas que se revezam, incansáveis, limpando piso e mobílias, retirando o lixo, varrendo os corredores e repetindo a operação depois de um intervalo — “fazendo a revisão das mobílias e do chão, esvaziando as lixeiras, outra vez executando a faxina no corredor, vendo se tem alguém precisando de ajuda”, Sarah segue explicando. “Um mesmo leito pode ser limpo até quatro vezes durante um plantão”.

Seu dia a dia é composto de plantões, numa jornada de 12 por 36 — quando o trabalhador se dedica em um expediente de 12 horas e ganha o direito ao descanso nas 36 horas subsequentes. Um dia, Sarah chorou. Durante uma limpeza rotineira em um dos leitos, percebeu que o monitor de sinais vitais de uma paciente apresentava uma alteração. Coube a ela acionar o médico plantonista. Porém, mesmo com todos os cuidados dispensados, infelizmente, a paciente veio a óbito, algo que ela só descobriu bem mais tarde ao revisitar o quarto em busca de notícias. “Isso mexeu muito comigo”, conta. “Estamos todos vivendo um momento muito triste no país e no mundo desde que a covid chegou tirando a vida de muitos. A gente acaba descobrindo que a vida é um sopro”.

Com as duas doses de Astrazeneca já recebidas — “da limpeza à enfermagem, todo trabalhador da saúde foi vacinado”, diz — e com o hospital vivendo dias menos intensos, ela se sente mais confiante e preparada para lidar com o estresse de uma rotina de trabalho extenuante que inclui elevada carga emocional. Em nenhum momento, Sarah se arrepende da escolha que fez logo que a pandemia se anunciou. A depender dela, pretende seguir trabalhando no hospital por mais tempo e já tem planos de voltar a estudar, quem sabe fazer um curso técnico de enfermagem, cogita. Também quer aproveitar cada momento com os filhos, a família, passear com o namorado, reformar a casa.

Tudo isso eu só soube ao entrevistar Sarah. Não há como não lembrar de uma frase que ouvi na entrevista com Maria Helena Machado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) e coordenadora do estudo. Ela me disse: “A sociedade de um modo geral e a população usuária dos serviços de saúde no Brasil não percebem os trabalhadores da saúde”. Mas é preciso notá-los. É urgente reconhecer a enorme diferença que fazem no cotidiano do nosso sistema de saúde.

“Os trabalhadores da saúde existem!”

Desde janeiro, Maria Helena Machado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), está à frente da pesquisa “Os trabalhadores invisíveis da saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da covid-19 no Brasil”. São “invisíveis” não porque inexistam, mas porque muitas vezes não são percebidos como deveriam no cotidiano. Nem pela equipe de trabalho nem pelos usuários, muito menos pelas instituições. É o que aponta a pesquisadora. Nesta entrevista, ela dá mais detalhes sobre o estudo inédito que está em fase de conclusão e surgiu como um desdobramento da pesquisa-mãe “Condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da covid-19 no Brasil”, cujos dados foram divulgados em março [confira em https://bit.ly/3ggiQAO].

O que a pesquisa pode nos dizer sobre a saúde no Brasil?

Queremos analisar as condições de vida, o cotidiano de trabalho e a saúde mental desses trabalhadores, e as alterações que sofreram durante a pandemia, para melhor entendê-los. Ainda não temos os dados estatísticos, mas já é possível dizer muita coisa a partir das entrevistas e das lives realizadas com eles. Durante a pesquisa-mãe (“Condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da covid-19”), vastos segmentos dos trabalhadores que não viam seus nomes constando na listagem das ocupações e das profissões, me diziam: “Também sou trabalhador da saúde”. E perguntavam: “Posso responder a pesquisa?”. Conversando, nossa equipe chegou à conclusão de que era necessário conhecer profundamente a realidade desse conjunto muito grande de trabalhadores.

“Eles são invisíveis socialmente, mas extremamente importantes, necessários.”

Por que “invisíveis”?

Nós os denominamos trabalhadores “invisíveis”, não no sentido dos processos de trabalho e nem do quantitativo — eles são numericamente muitos e, do ponto de vista da atividade que exercem na estrutura, também são muito visíveis. Mas eles são invisíveis aos olhos da gestão, da chefia e inclusive dentro das próprias equipes, no dia a dia do trabalho. A sociedade de um modo geral e a população usuária dos serviços de saúde no Brasil não percebem esses trabalhadores. E mais, ao longo do tempo, venho percebendo que até nós, pesquisadores, temos dedicado muito pouca análise a esses trabalhadores. Os olhos estão sempre voltados para o médico ou o profissional de enfermagem. Então, nós entendemos que eles são invisíveis socialmente, mas extremamente importantes, necessários. Percebemos a necessidade absurda de focar nesses trabalhadores, conhecer a realidade deles, saber quem são, o que fazem, por que não são visíveis, por que se sentem invisíveis.

Que relatos vocês têm ouvido deles sobre suas rotinas?

A tônica é sempre a mesma: “Nós não somos considerados profissionais de saúde. Não é nem que somos invisíveis, a gente muitas vezes não é nem considerada como profissional de saúde”. Eles nos relatam as dificuldades profundas para conseguir máscara e EPIs e contam, por exemplo, ter ouvido da gestão que eles não eram da saúde. Tem ainda a discussão com os ACS e agentes comunitários de endemias (ACE), que não foram contemplados inicialmente com a vacina, como deveriam, na cota dos trabalhadores de saúde. Isso nos foi apontado por eles e é muito grave. Eles apontam também uma profunda diferença nas condições de trabalho. São pessoas que não contam com uma infraestrutura adequada. E ainda têm a questão trabalhista. Há indícios de que uma parte significativa desse contingente é de terceirizados, são temporários, recebem de empresas e não tem nenhum vínculo formal e funcional com as instituições, sejam públicas, privadas ou filantrópicas. A gente supõe que esses trabalhadores não adquiriram ainda a cidadania profissional que deveria existir no sistema de saúde.

Qual o maior achado da pesquisa até aqui?

Nas nossas lives eles demonstram um agradecimento por existir a pesquisa para que eles possam revelar, não em tom de acusação nem de denúncia, mas por ter onde falar: “Olha, nós existimos, nós estamos aqui”. Ouvi trabalhadores que diziam assim: “Por que nós fomos tão abandonados?”. Esse é um termo muito forte e muito duro de ouvir. É muito mais do que ser invisível. É o sentimento de abandono. Mas eu creio que estaremos desvendando uma realidade pouco conhecida e que isso vai nos colocar pedagogicamente pensativos, reflexivos, críticos à forma e à postura como a gente vem tratando, nós todos, esses trabalhadores. Isso precisa mudar. Se você olhar bem, a sociedade é cheia de trabalhadores absolutamente invisíveis. Você não presta atenção neles: sabe que eles existem, dá importância ao que fazem, mas não quer conhecer nada, não quer se envolver — o termo é esse. (ACP)

Sem comentários