Quando criança, Érica Victório da Rocha escutava a avó dizer: “Esconde, esconde, que estão vindo internos da Colônia, fugindo”. A menina, que passou a infância em um sítio às margens do Rio Paquequer, nas proximidades do Hospital Estadual Teixeira Brandão (HETB), acostumou-se a conviver com as histórias que circulavam na cidade do Carmo sobre a fuga de pacientes internados no manicômio, com seus uniformes azuis e cabeças raspadas.

Carmo fica a 190 km do Rio de Janeiro, na divisa do estado com Minas Gerais, e abrigou, entre 1947 e 2005, uma “colônia” psiquiátrica: nome que se dava a instituições em que as pessoas viviam em situação de reclusão e isolamento social para tratamento de transtornos mentais. “O manicômio um dia tomou esse lugar perverso. As famílias que não conseguiam cuidar dos seus entes depositavam no hospício”, ela conta à Radis.

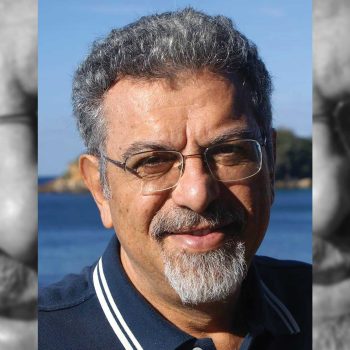

Em 2001, já adulta e formada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Érica retornou ao Carmo depois de concluir a Residência em Saúde Mental na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz). Aprovada em um concurso público, foi trabalhar no recém-inaugurado Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade. Era o início de uma virada na maneira como eram cuidados os pacientes com transtornos mentais, no contexto de aprovação da lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica: a internação em instituições de longa permanência foi substituída pelo cuidado em liberdade, como fruto da luta antimanicomial.

Érica foi testemunha e participou desse processo que levou ao fechamento do HETB e à criação das residências terapêuticas, moradias onde vivem os egressos do hospital psiquiátrico, com a garantia de direitos e de dignidade — principalmente aqueles que perderam completamente seus vínculos familiares e sociais, após anos de reclusão. “Tudo começou do que a gente entendia que seria inclusão social e construção de autonomia, de empoderamento do usuário”, descreve.

A criação do Centro de Convivência Paula Cerqueira — onde os antigos egressos do HETB frequentam oficinas de arte, dança, música e capoeira e participam de outras atividades artísticas e culturais — foi uma das estratégias que ajudou a reinserção social dessas pessoas e contribuiu para reconstruir os vínculos em comunidade. “O Centro de Convivência é um grande diferencial no cuidado em saúde. É olhar o sujeito não somente em relação à doença, mas como alguém que precisa de lazer, de arte, de cultura, para que a gente possa cuidar de maneira integral”, conta Érica, que é atual coordenadora de saúde mental do município.

No mestrado em Atenção Psicossocial no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ipub/UFRJ), concluído em 2024, ela estudou um pouco da história que ajudou a construir: do manicômio às residências terapêuticas, da reclusão ao cuidado em liberdade, do trabalho forçado nas dependências da fazenda em que funcionava o hospital psiquiátrico às oficinas de arte e cultura no Centro de Convivência. “Quando a gente começa a desconstruir esse medo e a reconstruir uma nova convivência, o que percebo são relações de afeto”, ressalta.

Ao relembrar que o lema dos profissionais que atuam no campo da atenção psicossocial é resistir, ela enfatiza o papel estratégico que tiveram os trabalhadores e trabalhadoras do SUS na construção da Reforma Psiquiátrica. Também pontua que é preciso garantir, depois de 20 anos do início desse processo, que a autonomia prevaleça e “que as práticas manicomiais não se repitam na cidade”. “A gente não pode deixar que a residência vire um ‘mini manicômio’. O manicômio não está na estrutura física, está nas práticas manicomiais”, declara.

Como começou o fechamento do manicômio no Carmo?

Em 2001, começa o processo de fechamento do Hospital Estadual Teixeira Brandão (HETB). Foi aberto um inquérito civil público e formulado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em que o município tinha um prazo para construir sua rede e o estado, um prazo para tirar a documentação daquelas pessoas que ali estavam, buscar referências familiares e o retorno ao lar. Então, no início dos anos 2000, enquanto o hospital inicia o processo de reorientação da assistência, o Carmo começa a se preparar para receber essas pessoas.

Paralelo a isso, como foi criada a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) na cidade?

O CAPS [Centro de Atenção Psicossocial] foi fundado em 2001, ainda como CAPS 1, e fui fazer parte dessa equipe. Coincidentemente, eu venho do Rio, tinha acabado de fazer minha Residência em Saúde Mental pela Ensp/Fiocruz e vou compor essa equipe por meio de concurso público, como psicóloga. As poucos, e com muito suporte e apoio do que a gente chamava na época de Assessoria de Saúde Mental (ASM) — hoje é a Coordenação Estadual de Atenção Psicossocial —, a gente começa a construir a Raps. O Centro de Convivência e a Associação de Usuários, Familiares e Amigos dos Serviços de Saúde Mental do Carmo (AUFASSAMC) foram criados em 2004. Também em 2004 chegaram as primeiras quatro residências terapêuticas na cidade. Ao longo dos anos, foram surgindo mais residências. Em 2012, a gente conseguiu implantar os quatro leitos de saúde mental no Hospital Geral. Todos esses dispositivos recebem custeio federal, são credenciados pelo Ministério da Saúde.

Como esse movimento no Carmo se insere na reforma psiquiátrica?

Nosso processo se inicia justamente no ano da promulgação da lei 10.216 [conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica], que é um marco histórico e legal. A gente não tinha muitas experiências para se basear e fazer vivência. Tudo começou do que a gente entendia que seria inclusão social e construção de autonomia e de empoderamento do usuário. Eu era uma técnica, de 20 e poucos anos, psicóloga, e me deparei com o nível de falência daquelas pessoas. Foi um pouco assustador. A gente pensava: “Meu Deus, será que há condições? Será que essas pessoas conseguem ser reinseridas na sociedade?” Porque eram cenas de ver comer com as mãos, defecar em qualquer lugar: era isso que a gente via quando eles vinham para o Caps. Uma cena muito marcante como psicóloga do Caps, logo no início, foi que, antes de virem morar na cidade, eles começaram a frequentar a unidade, ainda como internos [do HETB]. Na hora do almoço, eu me deparo com a cozinheira batendo a tampa da panela e fazendo barulho. Ela disse que aquele era o sinal sonoro para que eles soubessem que era hora do almoço. Isso mostrava o quanto havia de naturalização daquelas práticas do hospício e o quanto a gente tinha que quebrar essa cristalização das práticas manicomiais.

Qual é o papel do Centro de Convivência na rede de cuidado em saúde mental?

O Centro de Convivência é um grande diferencial no cuidado em saúde. É olhar o sujeito não somente em relação à doença, mas como alguém que precisa de lazer, de arte, de cultura, para que a gente possa cuidar de maneira integral. Isso é promover saúde, não apenas cuidar dos sintomas e sinais, mas cuidar da vida. A gente vê o Caps como o lugar do tratamento em saúde mental. É lá que se busca a consulta médica, o atendimento do psicólogo, dos especialistas. O Caps acabou se tornando isso. Deveria ser muito mais esse espaço de convivência, de construção de autonomia, mas também tem a sua prerrogativa. Lá tem o prontuário, tem diagnóstico, né? A gente viu a potência que o Centro de Convivência poderia ser, na construção social da loucura. O Centro de Convivência poderia ter outro papel, de desmistificação desse status do louco.

E como esse espaço do Centro de Convivência foi construído?

O Centro de Convivência, a princípio, funcionou num galpão, perto do Caps, com oficinas. Como eu já era gestora, coordenadora de saúde mental, em 2013, aquilo me incomodava. Por quê? Porque às vezes, quando eu passava de carro, eu via um cuidador segurando o portão para que as pessoas não fugissem. Pensava: ‘Não é para isso que a gente tem um Centro de Convivência, né?’ É um lugar para a gente querer estar. A gente não é obrigada a estar. Ali continuava sendo ‘um lugar para maluco frequentar’. Engraçado que a comunidade, até hoje, tem dificuldade de identificá-los, tem algumas pessoas na cidade que ainda os identificam como “internos”. Internos do hospício. Internos da residência. Em 2016, quando a gente teve uma crise econômica no país, o prefeito, em uma conversa, falou que precisaria entregar alguns imóveis para reduzir as despesas. Aí nós pensamos que aquele era “o pulo do gato”. Na realidade, já tínhamos vontade de deslocar o Centro de Convivência para outro espaço. Eu propus levá-lo para o Centro Cultural [Jair Nunes Macuco], que é um espaço que já existe e que poderia ser aproveitado por qualquer pessoa.

O Centro de Convivência é um espaço de promoção de vida e de saúde. Lá não se fala de diagnóstico. A gente não fala de doença e de medicamento. Não tem prontuário. As pessoas vão para conviver mesmo

Que tipos de resistências vocês enfrentaram?

A gente apostou nisso, mas sofremos muitas resistências, muitas barreiras. A gente teve uma secretária de cultura, de outra gestão, que estipulou um prazo para sairmos [do Centro Cultural] até o novo prefeito tomar posse. Foi muito difícil, um confronto mesmo, um front de batalha, mas nós resistimos. A gente conseguiu continuar lá. Hoje a gente consegue sustentar o trabalho, temos uma parceria muito boa com o secretário de cultura. O Centro de Convivência é para mim um espaço de promoção de vida e de saúde. Lá não se fala de diagnóstico. A gente não fala de doença e de medicamento. Não tem prontuário. As pessoas vão para conviver mesmo. E cada um vai buscando sua habilidade. É o que vocês viram: um idoso, com uma doença grave, em tratamento, quis estar lá, por mais que ele esteja debilitado. Tem outro idoso na oficina de dança. Com isso, eles conseguem resgatar a vida. É entender a saúde para além da doença, de forma integral. Saúde é arte, é cultura, saúde é convivência. Eu acho que esse é o grande legado do Centro de Convivência.

Existiam relações perversas no hospício, de exploração econômica e da força de trabalho dos antigos internos. Era preciso acabar com isso tudo

Ainda sobre barreiras, como vocês lidaram com os preconceitos e o medo da população em relação à loucura?

Foi muito difícil quando tudo começou. Os primeiros rumores de que iam fechar a Colônia. Os próprios políticos da cidade foram contra. A classe política foi contra. Mas houve muita resistência das técnicas da secretaria de saúde em sustentar que era uma lei. Tinham que fazer acontecer. Houve muita resistência, teve abaixo assinado, reunião na Câmara, a promotora de tutela coletiva na época veio de Teresópolis (RJ) para fazer uma audiência na Câmara [Municipal] para tentar sustentar essa reforma. Existiam relações perversas no hospício, de exploração econômica e da força de trabalho dos antigos internos. Era preciso acabar com isso tudo. Uma promotora muito importante para esse processo de desinstitucionalização disse que naquele momento não era importante investigar as distorções da assistência, mas sim dar fôlego para o processo de fechamento do hospital. Naquele momento, o importante era tirar a documentação, tentar buscar referências familiares, construir a nossa rede para poder acolher essas pessoas.

E quando começaram a surgir as primeiras residências terapêuticas?

A primeira residência que veio para a cidade era de pessoas comprometidas fisicamente, acamadas. Foi até uma forma de trazê-las mais para perto da assistência à saúde e porque o impacto na vizinhança seria menor, para adaptação. Mesmo assim, uma vizinha cortou a água da casa, deixou essa casa sem água. Surgiram muitas denúncias no Ministério Público: ‘Como vou ser vizinho de malucos?’ ‘E se eles ficarem nus?’ Aconteceram sim situações deles ficarem nus, no quintal, de jogarem casca de banana e lixo na casa do vizinho, de defecarem no quintal, porque foi um processo. Trazer essas pessoas para o convívio social foi um processo longo. Acho que foi fundamental o papel do cuidador nisso. Porque o cuidador era alguém da cidade, era um vizinho também dessas pessoas, e ajudou por meio da construção do afeto, que começaram a desenvolver, a desconstruir esse olhar de medo, de pavor em relação àquelas pessoas que ficaram 20, 30 anos internadas.

Que as práticas manicomiais não se repitam na cidade e que a gente possa realmente sustentar que eles são livres. É legítimo que eles possam ter a oportunidade de reconstruir a história deles que foi capturada, sequestrada pelo hospício.

Como se deu a reinserção social dos ex-internos do hospital psiquiátrico?

A desinstitucionalização é contínua, ela não para. Ela só para quando a pessoa [ex-interno] deixa de existir. Depois de 20 anos do início desse processo, é preciso garantir que essa autonomia prevaleça. A gente não pode deixar que a residência vire um “mini manicômio”. O manicômio não está na estrutura física, está nas práticas manicomiais. Esse é o maior desafio para mim. Por isso, fico atenta o tempo todo e tento multiplicar isso para os técnicos. Que as práticas manicomiais não se repitam na cidade e que a gente possa realmente sustentar que eles são livres. É legítimo que eles possam ter a oportunidade de reconstruir a história deles que foi capturada, sequestrada pelo hospício.

Como funcionam os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)?

Hoje o grande desafio é as pessoas entenderem que a residência terapêutica não é um substituto do manicômio. Então, digamos que eu tenha uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, sem vínculos familiares — não podemos mandá-la para a residência. A residência é uma estratégia para que a gente tenha o fim dos manicômios. Ela é utilizada pontualmente, para que a gente possa fechar todos os leitos de longa permanência no Brasil. Nós já tivemos 25 residências, hoje são 17, demonstrando que a residência terapêutica vai ter um fim, quando a gente acabar com a longa permanência. Isso não isenta o poder público de criar uma política do cuidado. Isso está mais do que na hora de acontecer. A gente entende que muitas famílias não têm condições de cuidar dos seus entes, sejam idosos ou pessoas com deficiência. Às vezes essa família deixa de trabalhar, deixa de produzir, para ficar com aquele idoso. São situações que batem à nossa porta todos os dias.

Ou seja, a ideia não é “internar” mais pessoas em residência terapêutica, correto?

Todos os dias eu recebo ligações de famílias que querem saber como coloca um familiar em residência terapêutica. Hoje eu recebi uma ligação de uma fisioterapeuta da cidade vizinha, que trata de um idoso em um processo demencial e a família não tem condições de cuidar. Mas não deve ser em residência terapêutica. Essa é uma questão social, das políticas da assistência social. A gente precisa discutir isso, todos os setores da sociedade, para que a gente possa cobrar uma política pública de cuidado, para que essas famílias se sintam amparadas. O manicômio um dia tomou esse lugar perverso. As famílias que não conseguiam cuidar dos seus entes depositavam no manicômio. A gente vê casos de pessoas, como o Patrício [um morador de residência, com quem Radis conversou], que era da Funabem [antiga Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor]; outro que ficou perambulando pela rua e foi capturado pelo hospício. Essas pessoas estão aí ainda, elas existem, e quem está cuidando delas nesse momento?

A experiência de Carmo traz a confirmação de como é possível transformar a vida das pessoas. Pessoas que estavam enclausuradas por 20, 30 anos no hospício e práticas de violência e exclusão que foram naturalizadas

Qual é o legado da experiência do Carmo sobre cuidado em liberdade?

A experiência de Carmo traz a confirmação de como é possível transformar a vida das pessoas. Pessoas que estavam enclausuradas por 20, 30 anos no hospício e práticas de violência e exclusão que foram naturalizadas. Pessoas que defecavam, comiam com as mãos, tinham uma vida de muito sofrimento, e hoje a gente vê como a cidade acolheu essas pessoas. Hoje elas vivem, têm o direito a passeio, a lazer, ao comércio, e como a cidade se transformou, ao acolher e incorporar no dia a dia da comunidade.

Qual é a importância de existir um projeto com esse perfil em uma cidade pequena, do interior?

A comunidade carmense percebeu que é possível conviver com o diferente, com a loucura. A cidade conseguiu acolher essas pessoas, existem relações de afeto. Na minha dissertação de mestrado, eu trago alguns desses relatos: é a ex-cuidadora que vira irmã de um morador de residência, é o taxista que vira o melhor amigo. E há também o retorno financeiro. É o taxista que me falou na entrevista: “Eles viraram meus melhores clientes, eu aumentei minha frota de táxi por causa deles, eles me deram emprego”. É o comerciante que fala que eles são os melhores clientes, pois pagam em dia. No início da reforma, ninguém queria alugar imóvel ‘para maluco’. E hoje as pessoas vêm oferecer suas casas para alugar, porque o município paga em dia. A gente observou que o acolhimento a essas pessoas mudou a economia da cidade: são várias pessoas empregadas direta e indiretamente pelo projeto.

Como esse projeto mudou o olhar do Carmo, da população carmense, sobre a loucura?

Eu posso falar um pouco até de mim. Eu sou cidadã carmense. Quando eu era criança, morava num sítio, às margens da rodovia, e era muito comum os internos da Colônia fugirem. Eles fugiam de uniforme azul, cabeça raspada. Eu me lembro da minha avó falando assim: “Esconde, esconde, que está vindo interno da colônia”. O que eu sentia era medo. Eles fugiam para voltar para sua cidade de origem, alguns até morriam nesse trecho. Quando a gente começa a desconstruir esse medo e a reconstruir uma nova convivência, o que percebo são relações de afeto. Um caso que eu relato é o de um usuário, o Antônio Carlos, um morador de residência terapêutica, que falava assim: “Ah, eu vou passar o final de semana na casa do meu irmão”. Perguntei: “Quem é o seu irmão”? “Ah, é o Marcelo. Ele mora ali perto da rodoviária”. Aí eu pensava: “Puxa, se o cara mora no Carmo, por que que ele não acolheu o irmão?” E aí descobri que não era irmão biológico, era irmão “do coração”. O Antônio Carlos todo dia passava em frente à casa deles, parava no portão e ficava olhando. E o Marcelo ficava na varanda, puxando assunto, conversando, e aos poucos ele foi entrando do portão para a varanda. Eles começaram a ouvir música juntos e foram estabelecendo uma relação de família a ponto de o Antônio Carlos chamar a mãe do Marcelo de mãe, o pai do Marcelo de pai, de começar a frequentar as festas de Natal. Essas relações foram sendo construídas. Tem uma ex-cuidadora, por exemplo, que adotou um morador da residência como irmão, ela diz que ele está no rol das pessoas mais importantes da sua vida. É possível a gente construir relações de afeto, de cuidado, e é isso que me encanta.

Qual a importância do cuidado em comunidade, não segregado, não somente dentro dos muros da unidade de saúde, do Caps?

Isso é o que tem de mais valoroso no projeto. A gente entender que, para a inclusão social, para a promoção de vida, de saúde, eu tenho que estar em qualquer lugar. Não tenho que estar protegido pelos muros da unidade. Isso é algo é prioritário: a gente ocupar todos os espaços da cidade. É engraçado porque sou sempre provocada a fazer o contrário. Ontem mesmo, depois de uma reunião, uma pessoa veio e falou: “Poxa, vamos fazer uma festa junina só com o pessoal das residências”. Falei: “Não, vamos participar da festa junina que já existe lá na praça, com a presença das escolas e associações. Acho que é mais interessante”. Desconstruir e quebrar esses nichos é o que dá visibilidade a essas pessoas. Nós, como profissionais de saúde mental, temos que promover práticas que deem visibilidade a essas pessoas. Elas são diferentes, mas elas são pessoas. A saúde mental vive realmente o conceito de respeito à diversidade.

Nós, trabalhadores do SUS, fizemos uma aposta na Reforma Psiquiátrica brasileira. O grande pilar dessa reforma são os próprios trabalhadores e trabalhadoras, que apostaram nesse trabalho

Qual a importância do SUS nessa rede de atenção? Seria possível pensar um projeto desse sem o SUS?

Não. Eu acho que é o SUS que nos dá a liberdade e a possibilidade de construir e de criar, a partir de nossas vivências e experiências. Não consigo enxergar um serviço como o nosso, um Centro de Convivência em que o principal eixo é conviver, é estar juntos, numa prática privada, que vise a produção e a rentabilidade. O SUS que propicia isso para a gente, nos dá essa liberdade, de construir o cuidado. É uma construção diária. Não existe uma receita. Nós, trabalhadores do SUS, fizemos uma aposta na Reforma Psiquiátrica brasileira. O grande pilar dessa reforma são os próprios trabalhadores e trabalhadoras, que apostaram nesse trabalho. Carmo construiu uma rede tão potente que a gente consegue ser referência para alguns lugares, mas eu tenho certeza de que cada município constrói a sua própria rede, com as suas próprias relações no território e as próprias vivências culturais. É o SUS que nos promove isso.

A gente do campo da atenção psicossocial traz esse lema: resistir

Qual é o segredo para essa rede se manter por tanto tempo?

Não é fácil. Eu, como técnica, que sempre circulei pela gestão, já sofri muitas perseguições políticas, já fui exonerada algumas vezes, até porque o lugar que eu ocupo é um lugar político. E não é fácil. Já sofri muito, já chorei, por ter sido limada do processo. Mas penso que a gente do campo da atenção psicossocial traz esse lema: resistir. A gente vai resistindo aos ataques políticos, às perseguições. Tenho um grande parceiro de trabalho, o Rodrigo Japur, ele é o representante do estado [na área de saúde mental no Carmo], a gente sempre caminhou muito junto na gestão. Em reuniões com a assessoria de saúde mental do estado, as técnicas sempre falavam para a gente: ‘Vocês têm que trazer visibilidade para o trabalho de vocês’. A gente trabalhava muito in loco e não aparecia, mas elas diziam que a gente precisava dar visibilidade para trazer reconhecimento e sustentação ao trabalho.

E qual é a importância de obter essa visibilidade?

A gente começou a participar de editais, a inscrever o trabalho em premiações. Começamos a dar visibilidade ao trabalho. Isso é uma coisa que eu trago de experiência para outros municípios. Mesmo que sejam municípios de pequeno porte, pequenininhos, não se reduza a essa pequenez. Fale da sua experiência, porque ela pode ser motivadora e inspiradora para outras. A gente começou a fazer isso, começamos a escrever. Isso nos ajudou a dar força e sustentação à nossa prática. São essas mãos, muitas mãos juntas. É o trabalho da ponta, muitos profissionais juntos construindo. Em 2024, nós fomos contemplados com o Prêmio Nise da Silveira, a maior honraria desse campo, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Com isso vamos ganhando respeito dos gestores e agentes políticos.

Leia também:

Sem comentários