Aprendi com Guimarães Rosa que “o sertão é do tamanho do mundo”, “é dentro da gente”. Para uma nordestina, as palavras do escritor mineiro falam ainda mais fundo. A gente leva na bagagem, para toda parte, o sertão. Na primeira vez que voltei ao Nordeste como repórter de Radis, foi para ver água — um volume de encher os olhos mas que, apesar de abundante, ainda não havia chegado nas torneiras dos moradores. Às margens do São Francisco, testemunhei o sofrimento e a esperança de homens e mulheres atingidos por um projeto de transposição de águas do rio que atravessou governos, fez crescer o interesse do agro e do hidronegócio, atiçou as ambições do setor industrial e deixou marcas profundas na vida e na saúde de uma população destemida demais, resiliente demais.

Sentado em uma cadeira de balanço na varanda de casa, seu Lídio Pedroza me confessou: “Muitas vezes eu ia embora porque não suportava. Levaram de mim muitas lembranças”. Desse mesmo local, ele havia assistido às escavadeiras revirarem suas terras, devorando uma casa, o pasto, algumas cabeças de gado e os pés de algaroba debaixo dos quais enterrara o umbigo dos netos — assim, os pequenos cresceriam com saúde, reza a lenda.

Não existe receita de objetividade jornalística nem dica de manual de redação para não se deixar afetar por histórias como essa, que ouvimos quando caímos em campo. Aliás, não é mesmo disso que se trata. Um jornalismo que exercita a alteridade e a empatia é dos maiores aprendizados da profissão, algo a que Radis se dedica a cada pauta.

A reportagem havia tido início no Recife, enquanto cobria um seminário promovido pela Fiocruz Pernambuco que reuniu povos impactados pela transposição, movimentos sociais e pesquisadores. Mas se concretizou nas veredas do semiárido, entre os estados de Pernambuco e da Paraíba, debaixo do céu de um azul fluorescente que naquele dia também ficou “bonito pra chover” — é assim que se diz por ali quando nuvens cor de chumbo anunciam que vai cair água.

Gosto de pensar que nunca volto igual de uma reportagem. Jornalismo é também sobre se sentir atravessado pela experiência do outro. Meu encontro com as fontes ou personagens, que para mim são muito mais do que um nome técnico aprendido na faculdade, sempre me deixa mais humana.

De volta à redação, o Sertão dentro e fora ocupando todos os espaços, não sabia bem como narrar a relação que tinha acontecido entre mim e seu Lídio; entre mim e seu Abílio; entre mim, dona Eurídice e seu filho, Ailton — conhecido como “o homem que botou os moços da obra pra correr”; entre mim e Cida — dona de um bar na encosta da BR-110 que fez questão de mostrar a pedra de dois quilos que quase lhe destruiu a parede e que ela guardava como relíquia enquanto esperava a indenização que nunca vinha.

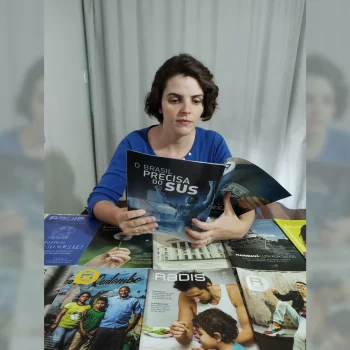

Meu amigo de equipe, Felipe Plauska, editor de arte, embarcou comigo numa tentativa de compartilhar essa experiência com o leitor. Em junho de 2017 (Radis 177), publicamos O Sertão dos Atingidos. Seu Lídio na capa me lembrou seu Potiguara, meu avô, um caboclo que por motivos diversos também perdeu um pouco de vida ao deixar seu pedaço de terra e migrar para a cidade. Mesma postura, um ombro meio curvado e uma mania de acreditar.

Lembro que durante a apuração da reportagem, para esticar a prosa, perguntei a seu Lídio se a transposição não havia trazido nada de positivo.

— Para mim, não! — foi o que ele respondeu. Mas, como quem faz uma prece, o homem de 74 anos acrescentou: “Futuramente, quem sabe, pra meus netos e pro povo, se essa água chegar mesmo, pode até ser que sim”.

Jornalismo é também sobre se sentir atravessado pela experiência do outro. Meu encontro com as fontes ou personagens sempre me deixa mais humana.

Ana Cláudia Peres

Na segunda vez que voltei ao Nordeste como repórter de Radis, foi para ver como a população da região vinha lidando com os cortes nas políticas sociais que ameaçavam direitos conquistados e podiam levar o Brasil de volta ao Mapa da Fome. Era fevereiro de 2018 e esse, um perigo iminente.

Outra vez, encontrei histórias de resistência e coragem. Na horta da família Maciel, na Zona Rural de Lagoa Seca, próximo a Campina Grande, na Paraíba, havia um verde verdejante. Quando Radis chegou, pai e filho cuidavam das hortaliças fazendo valer o velho dito popular de que “se o campo não planta, a cidade não janta”. Durante uma década, os Maciel haviam tido acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a uma série de outros projetos de apoio ao pequeno agricultor.

Havia água nos olhos de seu Oswaldo Maciel — um tanto por conta da emoção de ver o filho mais velho, Oclécio, formado em Agroecologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), implementar todo o sistema de irrigação do local, outro tanto por andar assustado pelo que estava por vir. Ele me disse: “Agora nós estamos que nem abelha. A abelha no frio faz o seu mel e, quando o tempo é ruim, ela vive da reserva”.

Dia seguinte na garupa de duas motos, eu e Eduardo de Oliveira, fotógrafo de Radis e companheiro de viagem, percorremos os 6 quilômetros da estradinha de terra e cascalho que separam a pequena Massaranduba da comunidade Cachoeira de Pedra D’água. Encontramos mais gente acolhedora, portas abertas, mesas ainda fartas. Outros pequenos agricultores beneficiados pelas políticas de geração de trabalho e renda. E a mesma apreensão que vi nos olhos de seu Oswaldo.

Na cozinha de dona Gerusa, comemos tapioca e bolo de macaxeira e tomamos o melhor suco de caju que alguém nos preparou, estou certa disso. Na sala de dona Maria Aparecida, aprendemos sobre reutilização de águas residuárias. Em cada canto, ouvimos sobre como o Programa Cisternas modificou a vida no semiárido. Para aquela reportagem, entrevistei também especialistas. Os retrocessos nas políticas públicas foram apontados por todos como ameaças na luta contra a fome.

Voltei outras vezes a essa temática — uma delas no ano passado (Radis 225), quando o noticiário foi tomado por imagens de brasileiros disputando osso nas sobras de supermercado e por voluntários distribuindo quentinhas com quem mais precisa. Mas agora, quando me chega a notícia de que cerca de 33,1 milhões de brasileiros vivem sem ter o que comer a cada dia, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, é inevitável pensar em dona Cícera, mulher forte vizinha de dona Gerusa, que não se assustava com quase nada. Mas tinha muito medo da fome. Contra isso, me disse, ia trabalhar enquanto tivesse forças, plantava, tinha “fé em Deus e Nossa Senhora” e contava com o auxílio do então Bolsa Família.

Como estão, agora que a fome se tornou real? Estão bem? Ainda conseguem plantar? Sobreviveram à covid-19? Será que a família Maciel ainda cuida das hortaliças e a de dona Gerusa segue dirigindo o Fiat Uno 2007 até o centro da cidade a cada semana para vender os produtos que planta? As oficinas de reúso de água continuam na casa de dona Maria Aparecida? E quanto à dona Cícera, o medo venceu?

Nota: No momento em que escrevo este relato, de volta à redação de Radis depois de dois anos em trabalho remoto por conta de uma pandemia, estamos todos vivos. Na porta de entrada, um banner com a capa daquela edição sob o título de “O ronco da fome” nos lembra de um tempo em que não ter o que comer era uma ameaça ou uma tragédia anunciada. Será mesmo que estamos todos vivos?

“Um jornalismo que exercita a alteridade e a empatia é dos maiores aprendizados da profissão, algo a que Radis se dedica a cada pauta.”

Ana Cláudia Peres

Sem comentários