Destino: Yanomami

A cidade vai ficando para trás. Aos poucos o pontilhado de branco, cinza e cor de terra que tinge casas, praças e avenidas de Boa Vista abre espaço para os diferentes tons de verde que se misturam em plantações e pastos vistos do outro lado da Ponte dos Macuxi, cartão postal da cidade e trecho inicial da estrada que integra o Brasil à vizinha Guiana. Olho para o pulso e vejo o relógio marcar, além das horas, o tremor de minha mão. Ela agarra a caneta, que desliza freneticamente palavras e sensações soltas, registros de medo e excitação. No caderno eu anoto: finalmente!

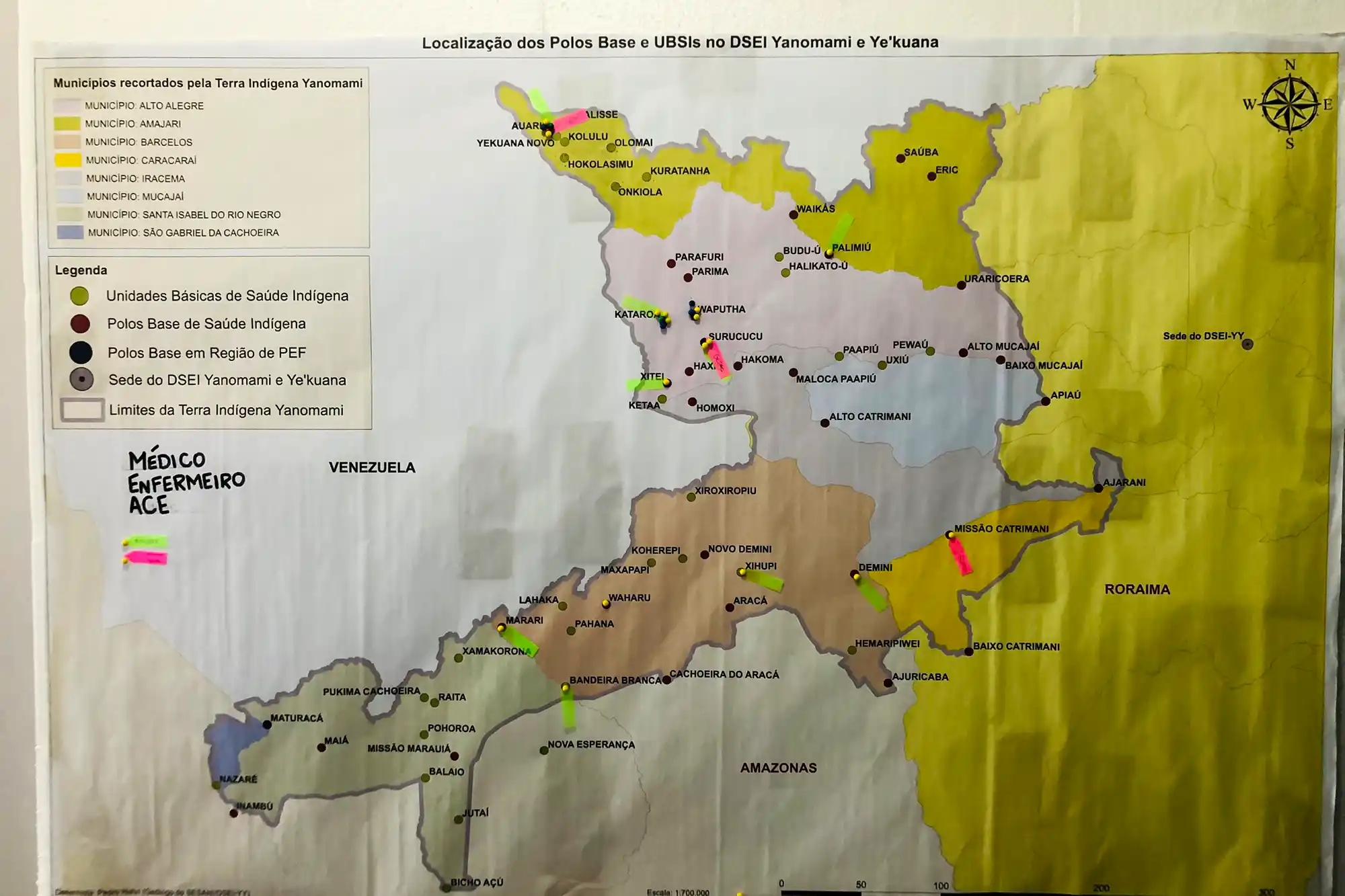

São 10 horas da manhã do dia 15 de março de 2023 e eu estou a bordo de um monomotor, a mais ou menos sete mil pés de altitude, a caminho da Terra Indígena Yanomami (TIY). Finalmente consegui acompanhar um dos voos que diariamente decolam da capital de Roraima para fazer a remoção de doentes que não podem ser tratados em terra indígena. Desde que foi declarada a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), as viagens têm sido constantes, dadas as condições dos postos de atendimento no território — muitos deles desativados ou mesmo destruídos com o avanço da mineração ilegal [Leia matéria sobre a Emergência Yanomami aqui].

Naquele momento, uma média de nove resgates eram feitos diariamente. Um mês depois, o número já havia caído pela metade, segundo informações do Distrito Sanitário Especial Yanomami e Ye’kuana (Dsei YY). Durante os dias em que a equipe da Radis esteve em Roraima, foram inúmeras as tentativas de ir até a área indígena, inviabilizadas pela alta demanda de pessoas necessitando de resgate e, por outro lado, pelo grande número de indígenas abrigados na Casa de Saúde Indígena (Casai), à espera do retorno para casa [Leia matéria sobre a Casai aqui].

Como a terra-floresta yanomami — como a descreve Davi Kopenawa — é imensa e muitos lugares só são acessíveis por via aérea, em muitos momentos nos vimos diante do dilema: como ocupar em um voo o lugar de alguém que precisa de ajuda ou há muito espera voltar para casa? Até o último momento, achamos que não conseguiríamos, penso, ao olhar pela janela do avião o traçado geométrico que marca plantações e pastos. Vistos de cima, parecem abstrações. Estamos na metade do percurso previsto, informa o técnico de enfermagem Rui Deglan apontando para as águas amareladas do rio Mucajaí, limite da TIY. “Aqui começa o território Yanomami”, diz, driblando o barulho monótono do motor.

“Se cairmos a partir daqui, adeus!”, brinca comigo. Daqui a pouco vamos pousar, anuncia o comandante Andrade, com a calma de quem tem 14 anos de experiência de voo na região. Ele preenche a planilha de voo enquanto acompanho a sombra do avião atravessar o ocre barrento do rio e sinto a temperatura diminuir, ao adentrar no verde mais escuro da floresta. Concentro o olhar nas serras que emolduram a paisagem e sinto a respiração voltar ao normal diante da beleza matizada de verde. Rui cochila ao meu lado. Estamos nas mãos de Omama, anoto, pedindo em silêncio permissão para os espíritos guardiões da floresta. Estou prestes a pisar pela primeira vez na terra do povo que segura o céu.

Os planos de voo

O plano de registro jornalístico de um resgate foi reajustado em minutos, no início daquela manhã, tempo suficiente apenas para eu ir ao banheiro, beber água, ser pesado com minha mochila e embarcar no avião. Desde o início do dia, o fotógrafo Eduardo de Oliveira e eu esperávamos por uma chance de acompanhar uma remoção em área indígena. A promessa inicial é que iríamos ao polo base de Surucucu, a cerca de 3 horas de voo de Boa Vista, de onde uma equipe do Dsei traria duas pessoas.

Ao chegar à base da Voare, empresa que administra os voos de remoção, fomos informados que não seria possível, já que o número de passageiros transportados na viagem de volta seria maior que o previsto. “Muito peso”, disse-nos Pedro Fredericks, coordenador de voos da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde (MS).

Na sala de embarque, a movimentação era grande. Geovane de Oliveira e Jeniel Alves, técnicos de laboratório da Sesai, tomam um café e conversam enquanto aguardavam o início de uma longa jornada que os levaria a Maiá, no Amazonas — uma viagem que ainda incluiria horas de barco e de caminhada até o destino final, onde fariam a manutenção do equipamento que faz o tratamento de água. “É importante oferecer água com qualidade para evitar verminose e diarreia”, explica Jeniel.

A antropóloga Clarisse Jabur, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), acompanha os professores Yanomami Otoniel e Arnaldo Sanöma, que aguardam o retorno à comunidade de Kulapoibu. Eles vieram a Boa Vista providenciar material escolar para seus alunos. Até a hora de partir, organizam a bagagem, mexem no celular. Discretos, recusam a oferta de um senhor engravatado, que os oferece um exemplar do Novo testamento, com curiosa capa camuflada. “Este livro não será vendido”, informam as letras douradas que também brilham na logomarca dos Gideões Internacionais do Brasil. Um território de disputas de narrativa, penso eu, ao aceitar o presente.

Do lado de fora, próximo à balança que pesa pessoas e cargas que serão embarcadas, o técnico de enfermagem Enaldo Oliveira confere com Pedro os dados de uma das pacientes que irá resgatar em Surucucu. Mulher, 29 anos, com inchaço e dor abdominal. Lamento não podermos acompanhá-lo, digo a ele.

Há 12 anos no trabalho, Enaldo me explica que a remoção não acaba quando o avião pousa em Boa Vista. Durante o trajeto de volta da TIY, os técnicos já comunicam via rádio a situação do paciente e se vão necessitar de suporte. Na maioria dos casos, descem na base da Voare; quando a situação é mais grave, desembarcam no Aeroporto de Boa Vista. Em ambos os casos, os pacientes são encaminhados em uma ambulância ao Hospital Geral de Roraima (HGR), onde são avaliados por uma equipe médica.

Ao seu lado, Marlon Souza, também técnico de enfermagem do Dsei, prepara os equipamentos que vai levar ao Alto Mucajaí, onde vai buscar um paciente. “Facada na coxa, parece. Não sei exatamente o que aconteceu, mas vamos preparados”, diz, enquanto confere uma planilha. Ele explica que o número de remoções por técnicos varia, mas em média são dois voos por dia para cada um deles.

Há de se considerar que, pelo tamanho do território e pelas condições de tempo, o número pode ser maior ou menor, ressalta. Depois de seis anos na função, Marlon disse já ter visto muita coisa: vítima de tiro, criança com pneumonia grave. “Parto prematuro em pleno voo. Essa remoção eu nunca esqueci”, completa Enaldo.

Quase 10 da manhã e cinco voos já partiram. Geovane, Jeniel, Clarisse, Otoniel e Arnaldo já não estão mais ali, Enaldo e Marlon se preparam para decolar. Eu me aproximo de Pedro, que conversa com um rapaz de camiseta vermelha do Dsei. Ele toca meu ombro e diz: “Apareceu mais um resgate aqui do lado, mas só dá pra ir um de vocês”. Antes que eu manifestasse qualquer reação, ele emenda: “É o que temos para hoje e é para já”. Sem pensar, aceito a proposta. Um misto de medo e excitação percorrem meu corpo. Respiro, confiro mentalmente se está tudo na mochila, arranco o carregador do celular da parede e em minutos estou na pista, sob o sol da linha do Equador, pronto para subir a bordo.

O rapaz da camiseta vermelha é Rui Deglan, responsável pelo resgate. Sorriso no rosto, ele me diz que vamos pegar uma moça na comunidade de Pewaú. Ela foi ferida na cabeça por uma arma de fogo. Disse não saber exatamente como (e o quê) aconteceu — e penso que essa deve ser a realidade da maioria dos casos, no dia a dia destes profissionais.

Antes de embarcar, sou informado de que as condições da pista de Pewaú não são boas. Comigo no avião, haveria dificuldade de levantar voo, na volta. Decidem então que vão fazer uma escala no polo base do Baixo Mucajaí, que fica próximo à comunidade onde está a paciente e me deixar lá. “A pista é melhor. Daí você aproveita para conversar com a equipe que está lá”. Balanço a cabeça, afirmativamente, enquanto me ajeito no pouco espaço interno do avião. Vejo Rui acomodar uma maca e uma pequena maleta. Em poucos minutos decolamos da pista asfaltada em direção ao céu azul da Amazônia.

À medida que nos aproximamos do polo base, a floresta vai se adensando em matizes de verde mais intensos. As linhas retas substituídas por formas mais orgânicas; os quadrados dando lugar às curvas acentuadas, aos incertos espelhos d´água; os diferentes tamanhos de árvores e as diversas texturas, misturados, formam um intenso contraste com o rio que segue seu rumo tingindo o caminho de amarelo ocre. Pássaros voam em bandos, abaixo do avião. A beleza que se aproxima da visão, no entanto, não me deixa esquecer que muitas águas da terra que vou visitar estão contaminadas pelo mercúrio usado na extração de ouro.

Mesmo com o barulho ensurdecedor, escuto o piloto avisar que já iremos pousar. Rui me diz que ali perto, na entrada do rio, existe um posto da Funai, para controle dos barcos que entram no território indígena. O avião está cada vez mais baixo e ainda não vejo a pista abaixo de nós. Sem aviso, uma curva a seguir, e já vejo a copa das árvores a pouca distância.

Pousamos sem sobressalto, mesmo sendo a pista apenas um gramado mais ou menos regular. O alívio descontrai o pensamento, ao mesmo tempo em que vejo crianças correndo em direção ao avião. Naquele momento, vem-me à cabeça uma sensação, que arrisco traduzir como “Haixopë!” — uma interjeição yanomami de aprovação e espanto, como ensina Kopenawa, no recém-lançado livro O espírito da floresta.

Terra (não tão) firme

Quem me recebe na pista do polo base do Baixo Mucajaí é o técnico de enfermagem Júlio Melo, que há 11 dias divide as tarefas no local com a colega Jailma da Conceição Lima e o agente de endemias Alex Sandro Costa Coelho. Juntos, eles cumprem uma jornada de 30 dias na TIY, dividindo tarefas como aplicar vacinas e medicamentos, fazer visitas domiciliares, realizar consultas de pré-natal e preparar lâminas para o diagnóstico de malária. Atendem cerca de 340 indígenas, que vivem em cinco comunidades próximas. Naquele dia, não há médicos ou enfermeiros no polo, que é considerado um dos mais bem estruturados na região.

A casa simples de madeira é ao mesmo tempo local de atendimento e dormitório da equipe. Eles me convidam para conhecer as instalações, enquanto me servem um café. Na sala, sentada à mesa, Jailma confere cartões de vacinação. Acima de sua cabeça, um quadro registra os atendimentos e as vacinas oferecidas. No ar, o cheiro de feijão em cozimento me faz olhar para o relógio. São 11 horas da manhã. A televisão ligada, sintonizada no jornal do meio-dia, me lembra que estamos acima da linha do Equador, em outro fuso horário. A calma é apenas aparente, pelo rumo que a conversa toma a seguir.

Julio me informa que o maior problema ali é a falta de energia elétrica, insuficiente para as atividades diárias. Naquele dia, o gerador não funcionava e a televisão estava ligada a uma bateria. “Quando o gerador da Sesai quebra, pegamos emprestado o da comunidade”, conta. “Tudo depende de um motor”, esclarece. Sem energia elétrica, não há como ter água encanada nem conservar alimentos ou usar a internet.

O cheiro que sinto de comida, diz ele, é uma maneira de não deixar estragar os alimentos; a água que usam, inclusive para beber, vem de um igarapé próximo e precisa ser tratada; a comunicação é feita via rádio — que não funciona 24 horas e há dias em que não dá sinal. No caso de uma ocorrência grave, durante a noite, têm que esperar até o dia seguinte, o que os deixa inseguros.

Alex me relata outra dificuldade, vivenciada dias antes da minha visita. Em uma tarefa de rotina no Mucajaí, Julio e ele estavam em um barco, acompanhados de dois indígenas, quando foram avistados por uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que sobrevoava a região em um helicóptero. A aeronave veio na direção deles, e seus ocupantes já tinham as armas apontadas.

“Pensaram que nós éramos garimpeiros. Os indígenas pularam do barco, apavorados com a situação”, relembra o agente de endemias. “Nós precisávamos ter uma identificação de que somos trabalhadores da saúde”, completa Julio, informando que os dois não foram alvejados porque levantaram as caixas de vacina e de primeiros socorros. Peço para fotografá-los com as caixas salva-vidas e eles brincam: “Vamos fazer nossa foto com as funcionárias do mês”.

A conversa é interrompida pela chegada de duas indígenas que trazem uma criança para se vacinar. No cômodo que abriga a farmácia, Jailma confere o cartão da pequena Alcione, que deve ter pouco mais de dois meses de vida, enquanto prepara as três doses que Alex aplica, com cuidado. Ela me diz que, em área indígena, técnicos e agentes muitas vezes são obrigados a fazer o trabalho de médicos, de enfermeiros e até de psicólogos.

As lágrimas da bebê me comovem quando vejo a mãe, Raiane, afagar seus cabelos em silêncio. Penso nas muitas vezes em que vi indígenas sofrerem silenciosos, naqueles dias de viagem. Aproveito para perguntar à equipe como se comunicam com aquelas pessoas, que têm uma cultura tão diferente. Alex destaca a colaboração dos agentes indígenas de saúde (AIS) na tradução das orientações; Julio ensina que é preciso levar a cultura Yanomami muito a sério. “Mesmo com a formação de antropologia, a gente aprende mesmo é com os mais antigos”, diz, lamentando que as condições de trabalho ainda não sejam ideais. “A gente volta de área com muitos problemas, algumas vezes psicológicos”, completa.

Um aviso no rádio interrompe a conversa, mais uma vez. É Rui que manda dizer que já estão retornando de Pewaú. Em alguns minutos estou de volta à pista de pouso onde me despeço dos profissionais, que ainda permanecerão algumas semanas por ali. Decolo com o coração apertado ao reconhecer a dedicação com que trabalham, mesmo em condições adversas; como sinal de agradecimento, deixo sobre a mesa do polo duas barras de chocolate e um pacote de passas que trazia na mochila. Em silêncio, também agradeço aos espíritos da floresta, por terem me guiado até ali.

Silêncios e turbulências

Já é perto do meio-dia quando o monomotor aponta na cabeceira da pista e se aproxima de onde estou com Julio e as muitas crianças que voltaram a aparecer. De longe já é possível ver que o avião vem com mais dois passageiros. A moça, que era da etnia Xirixana, recebe soro na veia e tem um curativo na cabeça, protegido por uma faixa de gaze. Impressiono-me com sua juventude. Ao seu lado, um rapaz também muito jovem a ampara. Pela aparência, deduzo que são irmãos, informação confirmada por Rui.

Ele me conta que ela foi vítima de uma agressão, feita com o cabo de uma arma, após uma briga causada pelo uso excessivo de bebida alcoólica. Entro no avião, digo boa tarde e me deparo novamente com o silêncio respeitoso e desafiador dos indígenas diante da dor. Sinto um certo constrangimento por não conseguir me comunicar, mas não paro de pensar como são resistentes às ameaças, não somente as físicas. Lembro de imediato de uma frase dita pelo pensador Ailton Krenak, logo após a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018: “Fico preocupado é se os brancos vão resistir. Nós estamos resistindo há 500 anos”.

O avião decola sem problemas e mais uma vez o espetáculo da natureza se descortina à minha frente. Árvores, pássaros, folhagens e um horizonte sem fim vão se perfilando na lateral da aeronave, enquanto tento equilibrar mochila, garrafa d’água, caneta e papel nas duas mãos. Tento fazer fotos, gravar alguns vídeos, mas a tranquilidade experimentada na viagem de ida é solapada por uma turbulência constante que faz os ponteiros do meu relógio se arrastarem no mostrador. “Como ela tem um ferimento na cabeça, temos que voar mais baixo”, explica Rui. “Quanto mais baixo, mais turbulência”, emenda o comandante.

Hipnotizado pela hélice que parece girar lentamente na dianteira do avião, tento me concentrar na paisagem, vez ou outra virando um pouco o corpo para espiar os dois passageiros, que seguem firmes em seus silêncios. Ele, a observar a vista pela janela; ela, a observar-se, contrita, em sua dor. Daria tudo para saber o que pensam, anoto no caderno, as letras borradas diante dos solavancos do avião, que mais parece uma folha de papel a ser levada pelo vento. Ensaio um sorriso acolhedor, mas desisto da abordagem. Opto também pelo silêncio solidário de quem também está longe de casa.

Alguns minutos depois, Rui me adverte. “Não estamos sozinhos. Olha ali, do lado direito”. Enquanto ele avisa pelo rádio que a moça já está medicada e que só vai precisar de um carro para levá-la ao hospital, eu dirijo meu olhar para onde ele aponta e vejo outro avião, voando bem mais baixo que nós, seguindo praticamente o mesmo percurso.

“São garimpeiros”, avisa, com a tranquilidade de quem já viu aquela cena inúmeras vezes. Em 14 anos de Sesai, sete deles trabalhando em terra indígena, quatro na Casai e os últimos três fazendo remoções, ele me diz que logo vamos perdê-los de vista, já que devem pousar em alguma pista clandestina.

Passo a acompanhar a aeronave com o olhar, por vezes confundindo sua sombra com sua real imagem. Mais uma vez, o contexto de violência em que estamos inseridos me vem à cabeça, sem que, no entanto, me sinta ameaçado. Como se a ação da qual participasse me oferecesse um escudo protetor, esqueço por alguns minutos a turbulência interna e a violência externa, tão comum naquele território. Penso em anotar algo, mas nada me ocorre. De novo as fazendas voltam a dominar a paisagem, com suas linhas retas a indicar limites e propriedades. O calor do sol a pino aumenta o desconforto, à medida que a cidade se aproxima.

De volta à base, sãos e salvos, sinto-me mareado de ar, como se tivesse participado de um estranho ritual. O desembarque é rápido, logo após o pouso, sem que haja tempo para fechamentos ou despedidas. Rui segue com os indígenas em direção ao HGR, o piloto desaparece entre os colegas no hangar e eu reencontro meu companheiro de equipe, me perguntando se já almocei. O que para os profissionais foi apenas mais um dia de trabalho, para mim foi uma das experiências profissionais mais incríveis que já vivi. Em plena epidemia de motores e fumaça (como descreve Kopenawa), com tantas imagens de morte divulgadas à exaustão, gravei em minha mente registros concretos de reafirmação da vida. Quando fecho os olhos e penso naquele dia, sinto ainda o perfume da floresta. Haixopë!

A moça indígena que teve o resgate acompanhado pela reportagem foi medicada no HGR e depois encaminhada à Casai de Boa Vista. A informação mais recente é que ela já está de volta à sua comunidade e passa bem.

Sem comentários