Inquieta, a adolescente Maria do Carmo Leal desafiou a tradição vigente nos anos 1950 em Ibiaporã, no interior da Bahia, e decidiu que não seria professora, como a maioria das moças do lugar. Inspirada nas leituras sobre psiquiatria que caíram em suas mãos, ela resolveu que seria médica. Queria desvendar os mistérios da mente humana.

O caminho até o curso de medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, não foi fácil, mas não a desanimou. Já na faculdade, entre 1970 e 75, adotou o apelido Duca, dado pelos colegas, e descobriu um mundo de possibilidades que iam além do que Freud (1856-1939) ou Melanie Klein (1882-1960) poderiam mostrar.

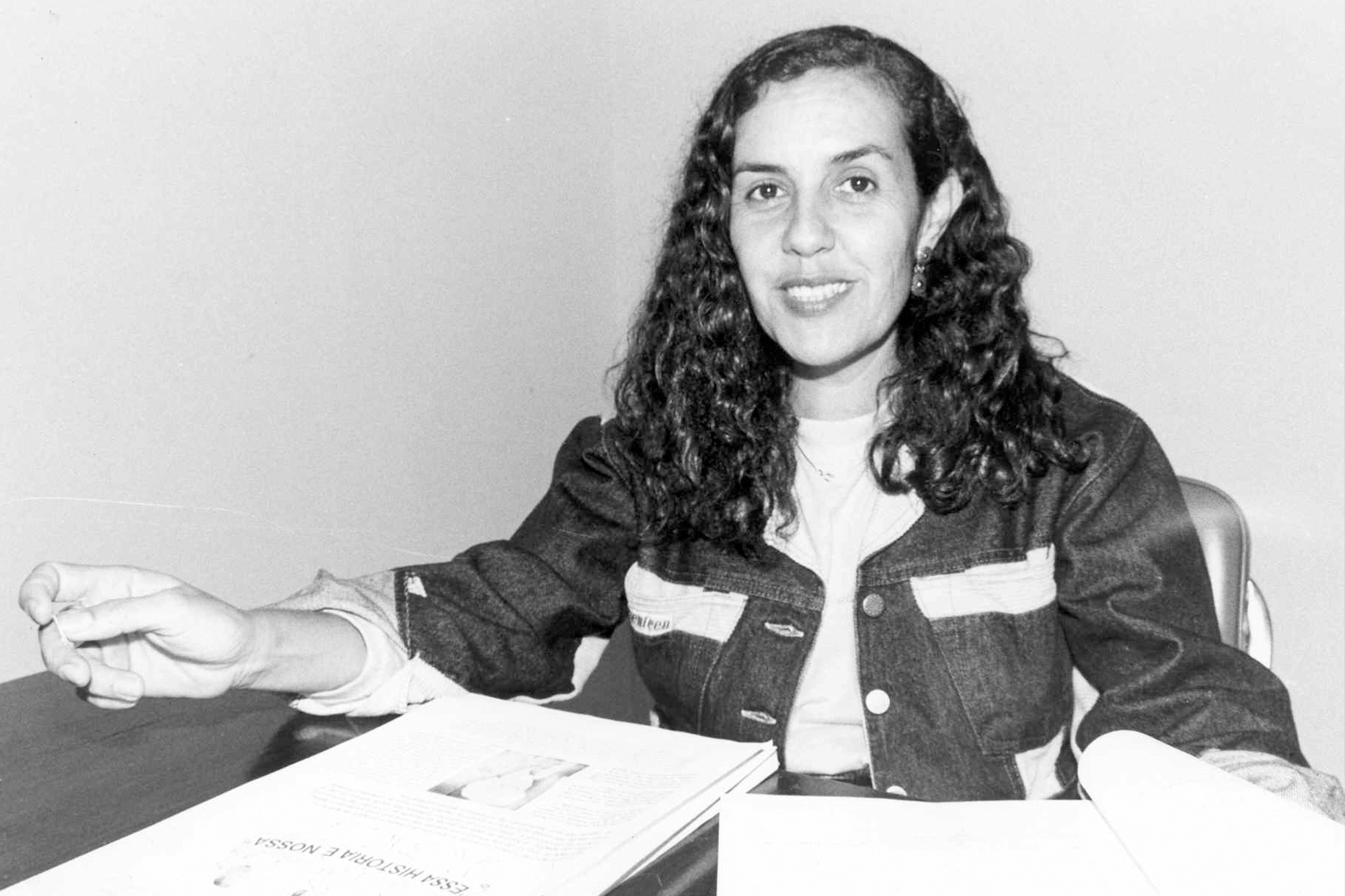

Os muitos caminhos se abriram por meio da pesquisa. “Sempre gostei de aprender”, conta, com olhos que revisitam o passado durante esta entrevista, que concedeu em março, na Redação de Radis. Ao seu redor, um grupo de ouvidos atentos, por quase duas horas, escuta a pesquisadora falar sobre sua trajetória, que encontrou a pesquisa não apenas no laboratório, mas também nas ruas, em contato com as pessoas.

Da microbiologia à medicina preventiva, a então universitária foi se encaminhando, quase sem perceber, para a atuação em saúde pública, até conhecer a hoje Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), da Fiocruz, no Rio de Janeiro, por volta do ano de 1976. A paixão foi imediata: “Foi uma abertura de compreensão para mim. Eu lembro de ter pensado: Não saio mais dessa instituição. Aqui eu fico!”, revela. E ficou.

Um novo mundo de possibilidades se apresentou para Duca, que também voltou o olhar para a epidemiologia e se envolveu de corpo e alma na defesa da democracia. Eram tempos de abertura política, de Reforma Sanitária, entre o fim da década de 1970 e os anos 1980 — momento em que ela se uniu aos que acreditavam que o conhecimento científico deveria estar comprometido com a garantia do direito à saúde. A partir daí, Duca quase não fala mais em si, colocando como sujeito o “nós”.

Mestra e doutora em Saúde Pública, voz atuante do Sistema Único de Saúde (SUS), a pesquisadora, que foi vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz e diretora da Ensp, investigou temas tão variados como hipertensão e migração, mortalidade infantil e reidratação oral, até perceber a negligência que havia na saúde da mulher. “Quase ninguém estudava isso”, recorda.

Ela então organizou e coordenou estudos sobre saúde sexual e reprodutiva, o maior deles a pesquisa Nascer no Brasil, que lidera desde 2011 — e que se desdobrou nos presídios e influenciou decisões importantes que asseguram direitos das mulheres em privação de liberdade. “Nós tivemos a sorte de nossas pesquisas promoverem melhorias na vida das mulheres. Para mim, isso valeu a minha vida de pesquisadora”, diz, emocionada. Mesmo depois de aposentada, Duca vem investigando a saúde de mulheres venezuelanas que migram para o Brasil, na Região Norte. No decorrer da pesquisa, ela enxergou os imensos desafios colocados para o SUS na Amazônia.

Na entrevista a seguir, a pesquisadora, que é mãe de Júlia, Ricardo e Alice, e avó de Gabriela e Maitê, assumidamente defensora do SUS, também aborda como enfrenta as dificuldades impostas às mulheres, fala sobre o papel do sanitarista hoje, reforça a importância da comunicação e da informação na construção do direito à saúde e revela o projeto de pesquisar o aborto no SUS, já preparada para possíveis críticas. “Enfrentar resistência faz parte da vida do pesquisador. Mas o estudo é a favor das mulheres, da melhoria do atendimento no Sistema Único de Saúde, da cidadania e da democracia, então seguimos em frente. Porque a saúde constrói democracia e a democracia fortalece o SUS”.

“Saúde constrói democracia e a democracia fortalece o SUS”

A trajetória da sanitarista

Duca chegou na Fiocruz em 1976 e não saiu mais. — Foto: Eduardo de Oliveira.

Gostaríamos que você falasse um pouco de sua trajetória até a medicina.

Nasci em 1950 em uma família de classe média, em Ibiaporã, um lugar pequeno, no interior da Bahia, que depois trocou de nome para Bonito. Meu pai era farmacêutico e delegado, o representante da lei e da justiça. Nossa casa era a única que tinha geladeira a querosene e cortinas, algo que não existia na cidade. Morei lá até os meus 6 anos. Daí fui migrando ao longo da minha existência. Meus pais mudaram para Rui Barbosa, cidade onde me criei, no pé da Serra do Orobó (antigo nome da cidade). Lá fiz o primário e o ginásio. Naquela época, as escolas públicas do interior eram muito ruins, então estudei a vida toda em colégios de freiras.

Sua formação foi então bastante tradicional…

Sim. Minha formação foi muito católica, em colégios com bastante repressão, onde tudo era pecado. Passei um tempo depois aprendendo a romper com tudo isso. Mas eu já era uma menina que gostava muito de ler, e estudava para ser professora. Ao fim do segundo grau, dei um basta em casa e falei: “Vou ser médica”. Eu havia lido alguma coisa sobre psiquiatria — Não sei se foi Freud ou Melanie Klein — e fiquei apaixonada, querendo trabalhar com os mistérios da mente humana. Até hoje acho esse universo encantador. E aí meu pai disse: “Tudo bem, então vai fazer o último ano em Salvador”.

Como foi ingressar na Faculdade de Medicina?

Entrei na Medicina, na UFBA, com muito esforço. Para mim foi uma batalha, já que o curso era muito concorrido. Eu era inquieta, curiosa e gostava muito de ler. No segundo ano, já estava interessada em pesquisa. Já existiam as bolsas de iniciação científica da Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação] e um professor de microbiologia me convidou para ser aluna de iniciação científica. Fui aprender no laboratório a estudar bactérias e vírus. Mas a vida laboratorial não durou muito. No terceiro ano, fiz a disciplina de medicina preventiva, que me abriu um mundo de possibilidades. Fiquei encantada com o modo de pensar a saúde de forma tão ampla. O professor Sebastião Loureiro [sanitarista baiano, falecido em 2001, docente do curso de Medicina da UFBA e um dos responsáveis pela estruturação do Instituto de Saúde Coletiva (ISC)] notou a minha inquietação e o meu interesse e me convidou para ser sua aluna de iniciação científica. Daí eu não saí mais.

Como foi a sua aproximação com a saúde coletiva?

A medicina preventiva já era o esboço da saúde coletiva — naquela época usava-se o nome de medicina, porque acontecia dentro das faculdades de medicina. O Sebastião estava terminando sua pesquisa de doutorado sobre esquistossomose, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e entrei para ajudá-lo. A pesquisa envolvia viagens pelo interior da Bahia, levantando dados e entrevistando a população sobre hábitos e sintomas. Mas, como eu era boa no laboratório, fiquei na cidade, fazendo os exames de fezes, mas doida para ir a campo.

Até quando ficou no Departamento de Medicina Preventiva?

Até terminar a faculdade, quando fiz a prova de residência para a Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro] e para a USP [Universidade de São Paulo]. Eu tinha vindo do interior e morava em Salvador, nunca tinha vindo ao Rio nem a São Paulo. Não se viajava naquela época como agora. Vim fazer as provas morrendo de receio, porque iria concorrer com gente local. Mas, enfim, fiz, passei e escolhi vir para o Rio. Daí comecei a residência na Uerj, em medicina integral.

Como era a formação?

A residência discutia a compreensão da medicina de forma integral, abordando desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação. Também se previa fazer um pouco de clínica. Era uma residência famosa, com colegas de vários estados — muitos deles, depois, tornaram-se figuras importantes para a saúde pública. Lá pelo meio do primeiro semestre, no entanto, fiquei sabendo que havia um curso de saúde pública na Ensp/Fiocruz. Eu nunca tinha ouvido falar na Ensp. Mas viemos, eu e alguns colegas, a Manguinhos conhecer [na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde fica o campus da Fiocruz]. Estávamos insatisfeitos com a residência, que era ruim, não ensinava quase nada, não tínhamos quase preceptoria. Quando vimos que poderíamos nos inscrever no curso, conversamos com o Regazzi [João Regazzi Gerk, que também foi vice-reitor da Uerj, falecido em 2020], que era o preceptor da residência, e informamos que iríamos nos formar na Ensp, que oferecia um curso muito bom. Ele nos deu “OK” e assim começamos nossa formação em saúde pública.

Como era o curso de saúde pública da Ensp naquela época?

O curso era coordenado pelo Arlindo [Arlindo Fábio Gómez de Souza, hoje, superintendente do Canal Saúde, da Fiocruz], pela Tizuko [Tisuko Shiraiwa, ex-diretora do Centro de Saúde Escola, da Fiocruz] e pela Lenita [Lenita Peixoto Vasconcelos, educadora e pesquisadora da Ensp], que reuniam experiências de educação e de atenção básica. O curso era impressionante, revolucionário! Foi uma abertura de compreensão para mim. Fiquei apaixonada mesmo. Eu e todo mundo. Esse mesmo curso depois foi para os estados e, neste processo, foram criadas muitas das escolas de saúde pública pelo país. Também foi um dos embriões do movimento sanitário, gestado dentro da saúde pública e dos serviços.

“O curso de saúde pública da Ensp teve um papel importantíssimo na articulação da Constituição de 1988. Naquele momento, o grupo mais organizado era o da saúde. Havia um discurso unânime. Talvez por isso a gente tenha conseguido tantos avanços.”

Pode-se dizer que o curso também ajudou na criação do SUS?

Eu diria que ele teve uma importância grande na formação dos conceitos e da compreensão da necessidade de um sistema de saúde público e universal. Essa já era uma mensagem do curso, mesmo antes da chegada do pessoal de Campinas, em 1976 [O movimento sanitário em Campinas (SP) influenciou a estruturação do SUS e contou com a participação de importantes sanitaristas como Sergio Arouca (1941-2003)]. A Ensp tinha vida inteligente e pessoal muito comprometido com o processo social e com a volta da democracia. O curso de saúde pública da Ensp teve um papel importantíssimo na articulação da Constituição de 1988. Ela foi construída por muitos grupos de trabalho, do Brasil inteiro, que desenharam uma proposta coletiva. Naquele momento, o grupo mais organizado era o da saúde. Havia um discurso unânime. Talvez por isso a gente tenha conseguido tantos avanços. Era emocionante! De todo o Brasil, vinha a mesma mensagem de compromisso com o sistema público de saúde e com as condições de vida da população.

E qual foi o passo seguinte?

No fim de 1976, acabei o curso de saúde pública, e, encantada pela ENSP, me inscrevi em outro curso, de epidemiologia. Já havia participado de um inquérito sobre a saúde das prostitutas do Pelourinho [em Salvador], quando estava no sexto ano de medicina, na UFBA. Na graduação, conheci o Vivaldo Costa Lima, antropólogo baiano, quando fizemos (Naomar Monteiro de Almeida, Renilson Rehem de Souza e eu) o curso de antropologia que ele oferecia nas Ciências Sociais. O professor Vivaldo havia sido convidado para coordenar a dimensão socioantropológica do projeto de recuperação urbana do Pelourinho [em Salvador]. Uma das várias dimensões do estudo era avaliar a saúde das prostitutas que eram as habitantes do lugar. Então ele nos convidou para realizar esse estudo. Quando entrei no curso de epidemiologia, coordenado pelo Eduardo Costa, eu já havia tido essa experiência na Bahia. Mas me lembrei de outra experiência anterior ao curso de epidemiologia. Ainda em 1976, encontrei na entrada da Ensp o Raimundo Santos, que havia sido meu professor, na Bahia. Todo mundo o conhecia como Caniço, porque era muito alto e magro. Ele me falou que tinha vindo ao Rio para coordenar um projeto sobre o ensino da medicina preventiva no Brasil, com a equipe do [Sergio] Arouca. Eu nem sabia direito quem era Arouca. E me convidou para trabalhar no projeto. Quando voltei das férias, comecei a trabalhar com eles. Foi outro aprendizado enorme…

Como foi trabalhar com o grupo do Arouca?

Na Escola, tínhamos vários projetos. Havia o Programa de Estudos Socioeconômicos em Saúde (Peses), do grupo do Arouca, e o Programa de Estudos Epidemiológicos e Populacionais (PEPPE), do Eduardo Costa. Comecei no Peses, com o Caniço, e conheci o Brasil todo fazendo entrevistas. Um período de muito aprendizado. Neste momento, a questão do sistema público de saúde já estava mais amadurecida e ordenada, então foi muito importante participar. Inclusive esses dois projetos foram criados pelo Sergio Goes [economista e sanitarista, um dos idealizadores do Programa Radis].

Qual a importância do Sergio Goes neste contexto?

Sergio Goes foi muito importante para a Fiocruz e para a Ensp. Nesta época, ele estava na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Foi ele um dos responsáveis, após a abertura política, por articular as pessoas em trabalhos que visavam desenvolver o país. Foram esses recursos que possibilitaram a vinda do grupo do Arouca, de Campinas. Vieram com ele Eliana Labra, Célia Almeida, Célia Leitão, Pelegrini e Anamaria Testa Tambellini que no início ficou no Instituto de Medicina Social (IMS/Uerj).

Com interesses tão diversos, você escolhia seus temas de pesquisa ou eles te escolhiam?

A medicina preventiva, eu não procurei. Ela me abraçou. Mas aí, veja como as coisas acontecem na minha vida. Quando eu fazia o curso de especialização em epidemiologia, o Eduardo Costa me convidou para trabalhar com ele. Era para fazer o primeiro inquérito de hipertensão arterial populacional do Brasil, que seria no Rio Grande do Sul. Aí falei: “Eu quero, mas estou trabalhando com Arouca. Não tenho coragem de pedir para sair”. Ele me disse: “Não se preocupe, eu falo com o Arouca”. Então ele foi lá, falou com o Arouca e, em 1978, fui para o PEPPE, fazer esse inquérito. Eu fiquei entre 1976 e 1978 no Peses.

Como foi fazer este inquérito?

Foi uma maravilha! O Eduardo Costa estudava com o pesquisador mais competente em hipertensão arterial do mundo, na área de epidemiologia. Ele atuava na London School. O inquérito foi preparado com muito cuidado, esmero e competência. Fizemos inovações enormes. Chegamos a modificar os aparelhos de medida de pressão. Na época, o estudo também investigou a relação entre o consumo de sal e a hipertensão arterial. Havia sinalização sobre isso, mas não havia comprovação científica ainda. Foi também a primeira vez que a epidemiologia utilizou os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para fazer uma amostra populacional. Do inquérito fiz minha dissertação de mestrado, sobre migração e hipertensão arterial. Fui orientada pela Ana Tambellini e pelo Eduardo Costa. A Célia Landmann era minha colega no departamento e me ajudou muito nas análises. Nessa época, a gente fazia análises em computadores enormes, no Fundão [campus da UFRJ, no Rio de Janeiro]. Eram fichas; a gente levava o banco de dados com a gente. Não havia nada on-line, usávamos cartões físicos. Havia fila, demorava uns três dias para se ter resultados. Era muito sofrido.

O compromisso com a saúde da criança

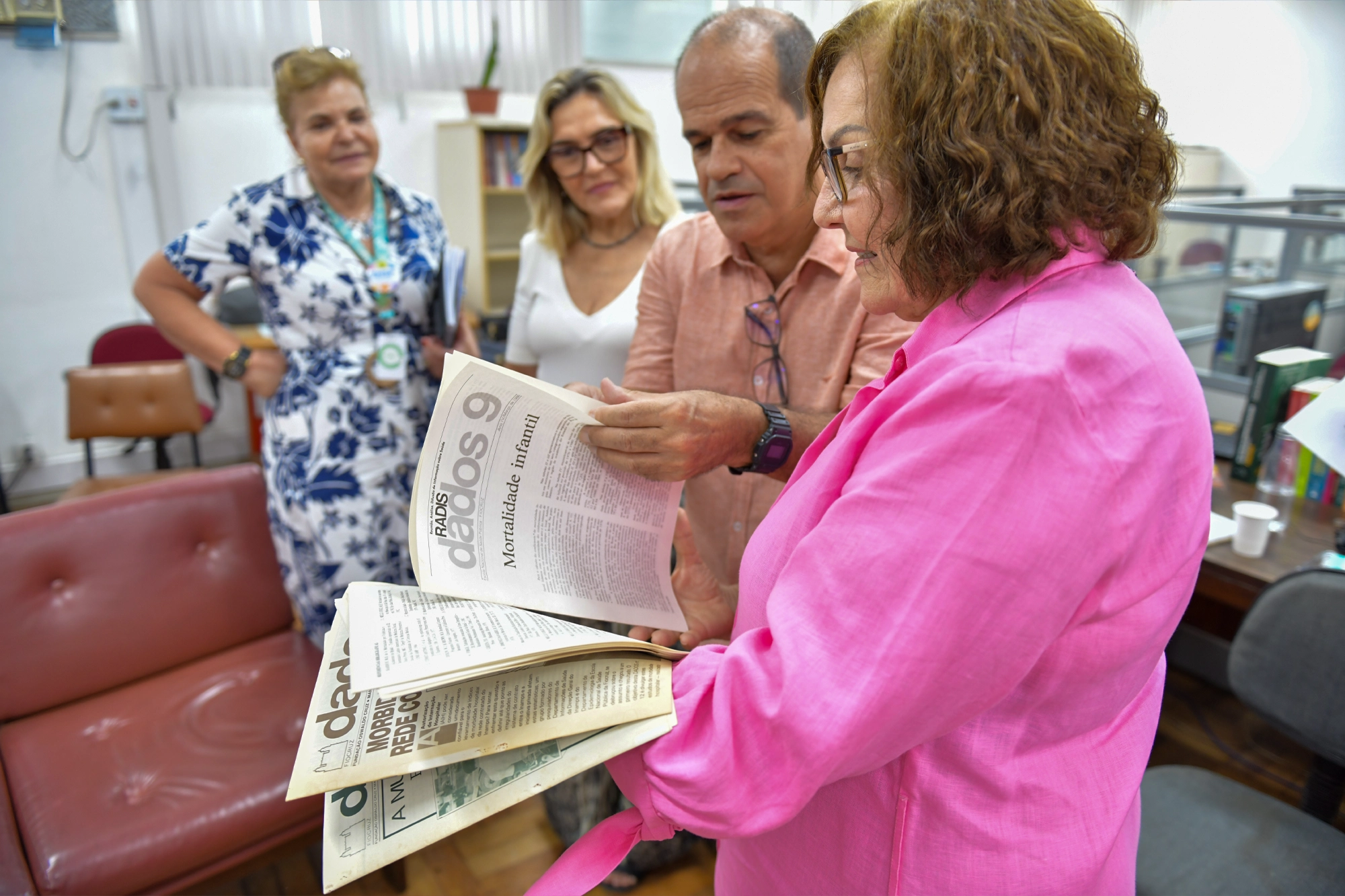

Em 2014, na apresentação da primeira pesquisa Nascer no Brasil, que trouxe um panorama sobre a situação dos partos no país. — Foto: Acervo da Ensp.

Como surgiu o interesse de trabalhar com saúde da criança?

Com o fim do inquérito sobre hipertensão, fiz então um projeto para trabalhar com criança. Foi aí que Sonia Bittencourt — e depois Silvana Granado — entraram na minha equipe. Sônia entrou antes, quando a gente fez um estudo sobre diarreia infantil. A diarreia grassava no Brasil, matava crianças, eu troquei de doença crônica para doença infantil aguda e infecciosa. Quase não havia fontes de financiamento no Brasil para pesquisa. Eu fiz um projeto e pedi financiamento à Organização Panamericana da Saúde (Opas). O projeto previa acompanhar crianças com diarreia na favela de Manguinhos (RJ). Os riscos eram enormes e a gente não tinha proteção institucional naquele momento. Era muito difícil, porque a violência, no começo dos anos 1980, já era grande nas favelas.

Como era o estudo?

A gente comparava a situação da Vila do João [na Zona Norte do RJ], uma área que estava recém-construída, com saneamento básico, luz e água, com outra que era de favela. A ideia era ver as diferenças, a duração e a intensidade da diarreia. Foi então que escolhi passar para a área de atenção materno-infantil — nessa época, ainda era infantil. Depois, estudamos a diarreia também no laboratório. Sempre gostei de ter o laboratório nos meus estudos por conta da minha formação e porque acredito que acrescenta muita informação aos estudos epidemiológicos.

Foto: Acervo da Ensp.

E qual era a situação?

A pesquisa coincide com a introdução da reidratação oral na rede de serviços de saúde. A ideia era trocar a hidratação da criança na veia pela hidratação oral. Havia se descoberto que era uma tecnologia simples, altamente eficaz e eficiente. Não precisava mais furar a criança nem mantê-la em instituições hospitalares; muitas vezes internava-se a criança e a deixava lá, com o soro, correndo-se o risco de hiper hidratá-la e de infecções. Entramos então na luta para divulgar a reidratação oral dentro do sistema de saúde, treinando profissionais, participando de campanhas. Como eu já era ligada à Opas, também nos convidaram a participar de um treinamento para aumentar a imunização das populações nas Américas, principalmente na América Latina.

Como foi a experiência?

Havia um curso da Opas para treinar os profissionais de saúde nos Estados Unidos, e a gente teve que readequar o material para as condições do Brasil. Na época, eu era casada com o Paulo Sabroza [pesquisador da Ensp], parceiro de trabalho dentro do departamento de epidemiologia. Fomos nós que adequamos o primeiro conteúdo do curso de formação do programa ampliado de imunizações para o Brasil. Depois veio o curso básico de vigilância epidemiológica (CBVE) que o Eduardo Maranhão e o Fernando Lender levaram adiante, porque eu também não fiquei na imunização. Nessa época eu ainda não tinha filhos, mais tarde eu tive, ficou mais difícil viajar tanto. Foi aí que resolvi abraçar a causa da mortalidade infantil.

O que a levou a isso?

A mortalidade infantil era muito elevada àquela época. As doenças imunizáveis diminuíam, já que o programa de vacinação tinha muito sucesso, principalmente com a adesão às campanhas. Mas, naquele momento, a causa era incompreendida por alguns pesquisadores, inclusive na Ensp, que acreditavam que estimulávamos situações pontuais e não oferecíamos atenção integral à população. Eu discordava disso e achava que qualquer coisa que viesse em benefício da população — que ainda morria com essas doenças — a gente deveria se envolver. Havia um problema grave no município do Rio. Todos os casos graves da região metropolitana eram atendidos pela rede municipal, porque não havia estrutura hospitalar adequada. Além disso, a rede ainda lidava com as situações de elevado número de óbitos maternos. O município do Rio nos solicitou fazer estudos, primeiro sobre mortalidade infantil, depois sobre mortalidade materna na região metropolitana. A ideia era identificar a proporção de casos atendidos no Rio e gerar argumentos para negociação. Com o tempo, a mortalidade pós neonatal pelas doenças infecciosas (diarreia, pneumonia) foi diminuindo e passamos a trabalhar com as doenças imunizáveis; também trabalhamos com as infecções respiratórias agudas. O tempo foi passando e começamos a observar o alto número de óbitos de crianças perto do nascimento. Foi aí que a gente entrou nas questões específicas da saúde da mulher.

A negligência com a saúde da mulher

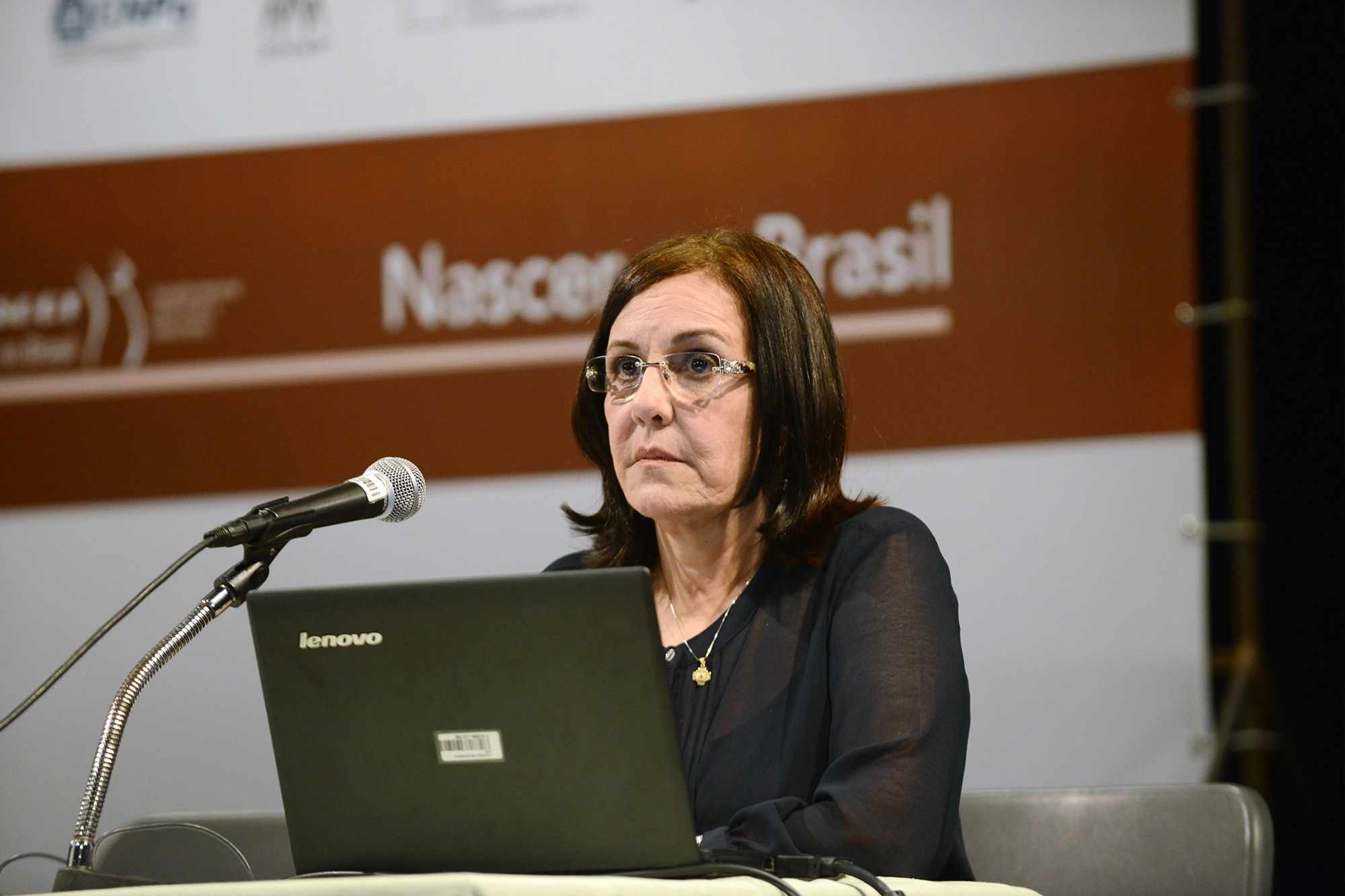

A pesquisa Nascer no Brasil, coordenada por Duca, ouviu mulheres e mostrou a realidade dos partos no país. — Foto: Bia Foretti.

“A saúde da mulher era totalmente negligenciada. Percebemos que havia muitos problemas na atenção ao parto e quase ninguém estudava isso.”

Em que momento a sua atenção se voltou à saúde da mulher?

A saúde da mulher era totalmente negligenciada. Hoje a gente estuda muito mais a saúde da mulher do que propriamente a da criança, porque a mortalidade infantil se reduziu e se concentrou em torno do parto. Naquele momento, não. Percebemos que havia muitos problemas na atenção ao parto. Ninguém olhava para a mulher, ela estava esquecida. A mulher era vista quase como o invólucro da criança, como alguém que gera, mas que não é enxergada. Fizemos um primeiro estudo, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, sobre cesariana. Havia muita morte fetal e a gente queria saber o que estava acontecendo. Identificamos uma série de coisas — e olha que no Rio já havia uma política de melhoria da atenção ao parto, o que garantia a presença de uma enfermeira obstetra dentro das maternidades. Isso já era uma grande mudança, mas houve muita resistência. O Conselho Regional de Medicina (CRM-RJ) tentou inclusive fechar a Casa de Parto criada pela Prefeitura. Foi aí que tomamos consciência da necessidade de um estudo nacional.

“A mulher era vista quase como o invólucro da criança, como alguém que gera, mas que não é enxergada.”

Qual era o cenário do parto no Brasil?

Precisávamos saber o que estava acontecendo no país. No Rio, a gente tinha visto que mortalidade infantil se concentrava em torno do parto. Morriam crianças com 2,5kg, 3kg, crianças viáveis. Tínhamos problemas gravíssimos na assistência ao parto. Foi aberto um edital para um inquérito nacional sobre cesarianas desnecessárias. Além da mortalidade de crianças, havia o excesso de cesarianas, problema nacional que só aumentava. E já se tinha evidência que que a cesariana sem indicação clínica não era benéfica, muito pelo contrário.. Foi a partir deste edital que saiu a primeira pesquisa Nascer no Brasil (Radis 143).

Como foi possível avaliar as cesarianas desnecessárias?

Em 2008, descobrimos o trabalho de um pesquisador irlandês, chamado Michael Robson, que hoje já é bastante conhecido no Brasil [criador da Plataforma de Robson, da Organização Mundial da Saúde, disponível em https://bit.ly/plataformaderobson]. Ele classificou as cesarianas em grupos, de uma forma muito simples. Ele reuniu critérios usados nos serviços de obstetrícia, que mostravam que se a mulher é primípara [mulher que está grávida pela primeira vez], se o bebê está a termo [gestação entre 37 e 41 semanas] e na posição cefálica, a mulher era uma candidata quase 100% a um parto vaginal. Por outro lado, mostrava que quando a gravidez era de gêmeos, ou a criança estava na posição invertida, com o pezinho ou o bumbum no lugar onde deveria estar a cabeça, as cesáreas eram mais comuns. Passamos a usar essa classificação como parâmetro. Foi o primeiro projeto com o objetivo de trabalhar com cesarianas. Mas aí veio a primeira dificuldade: como entrar no sistema privado, que tinha 90% de cesáreas, com um projeto que se chamava Cesarianas desnecessárias? A saída foi usar o codinome Nascer no Brasil.

Qual a importância desse estudo?

Primeiro, a gente descreveu como acontecia o parto no país. Nunca se havia feito um estudo nacional sobre isso. Segundo, o panorama da atenção ao parto e ao recém-nascido no Brasil revelou as enormes maldades praticadas contra as mulheres — que nós já sabíamos que existiam, porque éramos profissionais com passagem pelos serviços de saúde, mas não tínhamos registro disso. O Ministério da Saúde utilizou muitos resultados do nosso estudo na criação do programa Rede Cegonha, que excluía inúmeras intervenções não recomendadas pela literatura médica, porque estavam superadas ou tinham sido substituídas por tecnologias mais leves, com resultados muito melhores.

“É difícil mudar práticas, mas fizemos do Nascer no Brasil uma causa em favor das mulheres.”

Pode dar exemplos dessas mudanças?

Era enorme o número de mulheres de classe média que procuravam o serviço privado para assistência ao parto e acabavam fazendo uma cesariana. Além disso, havia intervenções amplamente utilizadas, como empurrar a barriga da mulher, ou fazê-la parir com as pernas para cima, quando ela perde a força. É difícil mudar práticas, mas fizemos do Nascer no Brasil uma causa em favor das mulheres. Notificamos os resultados da pesquisa aos grupos organizados de mulheres que já lutavam por melhorias no parto e pelo direito ao parto vaginal; também fizemos muitas apresentações, cada uma de nós, nos estados e municípios do interior, nos conselhos regionais de medicina, nas universidades, em ONGs, e muitos outros lugares. Lembro bem de um grupo muito organizado, em São Paulo, chamado Parto do Princípio, que nos solicitou os resultados para distribuir entre juízes e profissionais da área de Justiça de São Paulo. As mulheres entravam na Justiça contra o sistema de saúde privado quando eram obrigadas a fazer uma cesariana, mas não havia um estudo que pudesse embasar a sua causa. As integrantes da ONG também tinham outra intenção, que era abrir um processo contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já que ela não regulava o setor privado em relação ao parto operatório. Com a ajuda do nosso estudo, elas entraram com um processo e a ANS foi para o banco dos réus. O juiz que julgou o processo deu ganho de causa às mulheres.

“O Nascer nas prisões trabalhou com um grupo de mulheres em situação ultra vulnerável. A gente demorou um ano coletando as informações, visitando todas as prisões do país, testemunhando o horror que eram os hospitais onde elas pariam, verificando prontuários e registrando todos os direitos que eram negados.”

O Nascer nas Prisões foi um desdobramento disso?

Também. O nosso estudo chamou atenção para que o tema fosse considerado; veio a Rede Cegonha, com toda a proposta para melhoria na atenção ao parto. Daí o pessoal que trabalha no setor penitenciário nos alertou sobre a situação das mulheres que estavam presas. A experiência foi muito importante, porque mostrou as características das mães que tinham bebê na prisão, como era o parto, quanto tempo ficavam com o filho, como era a liberação do bebê. Havia uma parte qualitativa do estudo que escutava as mulheres, as agentes penitenciárias e os juízes; e havia também o estudo sobre a ambiência da prisão, com o objetivo de desenhar uma arquitetura prisional que pudesse receber crianças. Uma criança viver naquele ambiente era totalmente inadequado. O Nascer nas Prisões trabalhou com um grupo de mulheres em situação de muita vulnerabilidade (Radis 172). A gente demorou um ano visitando todas as prisões do país, testemunhando o horror que eram os hospitais onde elas pariam, verificando prontuários e registrando todos os direitos que eram negados.

Que violações de direitos encontraram?

Eram muitos direitos negados. Elas não tinham direito a acompanhante, algumas pariam algemadas, o que é inadmissível. Além de tudo, muitos bebês permaneciam internados, separados das mães, porque algumas delas tinham sífilis ou HIV e não tinham sido devidamente tratadas durante a gestação. O pré-natal era muito ruim. O bebê ficava no hospital e a mãe não ficava junto, violando o direito da mãe e do bebê. Após a descrição desses resultados, organizamos um Amicus curiae para ajudá-las [Amicus curiae é uma expressão latina que significa “amigo da corte” e que designa um termo jurídico que se refere a uma pessoa ou entidade que fornece informações e subsídios aos tribunais].

O que se buscava com isso?

A iniciativa era um pedido coletivo para que mulheres grávidas, que tivessem filhos com menos de 12 anos, não ficassem presas, se não tivessem cometido um crime muito severo, que fosse ameaça à sociedade. Isso já era possível em lei, mas era preciso pedir a um juiz, e a maioria das mulheres não tinham recursos para ter advogado para fazer o pedido. Em alguns lugares, os bebês dormiam sozinhos, separados das mães e choravam muito. Eram muitas cenas de horror. O Amicus curiae foi criado pelos movimentos que trabalham com a população carcerária, incluindo a Igreja, porque a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral [Adriana Ancelmo, condenada a 13 anos de prisão] já tinha usado esse direito. Ela tinha um filho com menos de 12 anos e não precisou ficar presa, por não ter praticado um crime hediondo. Aquilo gerou uma revolta coletiva no país. Como é que a mulher do Sérgio Cabral, que tinha um filho de 11 anos, se beneficiava de um direito e, ao mesmo tempo, nós tínhamos muitas mulheres presas por roubar fralda, por roubar comida para o filho, ou por serem pequenas traficantes — ou ainda por estar presa no lugar de seu marido traficante porque foi a encontrada no domicílio pela polícia. Como isso podia acontecer nesse país?

E como foi a articulação?

A ideia foi usar os resultados de Nascer nas Prisões e entrar com o Amicus curiae. Tentamos aderir pela Fiocruz, por ser uma instituição científica e de tecnologia. Como isso não aconteceu, recorremos à Abrasco [Associação Brasileira de Saúde Coletiva], que apresentou a nossa peça dentro do conjunto de argumentações. Depois, tivemos a sorte de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski incluir os resultados do nosso estudo em seu parecer final [no julgamento do primeiro habeas corpus coletivo do Poder Judiciário brasileiro, o HC 143.64, que impediu que mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos permanecessem presas, que aconteceu em 2018]. O ministro do STF usou a argumentação do Nascer nas Prisões que mostrava que as crianças no cárcere tinham 20 vezes mais chances de nascer com HIV e 14 vezes mais chances de ter sífilis, quando se comparava com aquelas nascidas no SUS. Ele entendeu que a pena das mulheres estava sendo transposta para as crianças. O argumento foi importante na construção do seu parecer e ficamos muito felizes por ter contribuído com a luta dessas mulheres, que são as mais esquecidas, as mais vulneráveis, as mais abandonadas de todas as mulheres.

O estudo também baseou outras lutas…

Sim, a outra era sobre o uso de algemas no parto. Eu fui a várias audiências públicas nos estados que tratavam sobre isso. Tudo isso dá muito trabalho, mas é tarefa do pesquisador mostrar dados. Naquele momento, 30% das mulheres haviam parido algemadas; quando voltavam para a prisão, com o bebê no colo, vinham algemadas, sem poder segurar seus bebês. Era inacreditável. Depois, Rio de Janeiro e Bahia aprovaram leis, e a seguir foi criada uma lei nacional, proibindo algemar essas mães [Lei 13.434/2017]. Essa foi outra luta com a qual contribuímos, mas que só aconteceu por conta dos movimentos sociais. Ninguém faz nada sozinho.

“Saúde inclui comunicação e informação.”

Para você, qual é o principal legado de Nascer no Brasil e Nascer nas Prisões?

Nascer no Brasil e Nascer nas Prisões nos deram um imenso aprendizado sobre a importância de a gente comunicar, de uma forma sem limite, os resultados das pesquisas que a gente faz, principalmente quando elas significam possibilidades de mudanças — no nosso caso, mudanças em relação aos direitos de mulheres. Tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe enorme, em todos os estados, e tivemos a sorte de nossas pesquisas promoverem melhorias na vida das mulheres. Para mim, isso valeu a minha vida de pesquisadora. Também sou muito grata à Fiocruz, porque aprendi isso aqui. Aprendi que a saúde inclui comunicação e informação. E que somente fazendo tudo isso, é que a gente pode interferir nos indicadores de saúde, nos direitos das pessoas e contribuir pela luta por cidadania no país.

O olhar para as necessidades da Amazônia

“Nós tivemos a sorte de nossas pesquisas promoverem melhorias na vida das mulheres”, contou à Radis. — Foto: Acervo da Ensp.

Duca, a Rita Bacuri (pesquisadora da Fiocruz Amazonas) te enviou uma pergunta: “O poeta afirma que ventos do Norte não movem moinhos. Eu te pergunto: eles atraem? O que te fez assumir grandes projetos na Amazônia depois da aposentadoria?”

Falar sobre aposentadoria… Eu não paro nunca, acho que não é um traço só meu, é da Fiocruz. Quantos pesquisadores aqui não param nunca? São muitos, né? Não paramos, ficamos aqui, trabalhando, porque aqui a gente tem espaço para colaborar com o país. Por isso fui para a Amazônia. Eu não podia fazer isso antes, porque tinha crianças — elas agora são grandes — mas sempre recebi muitos convites. E dessa vez fui e me envolvi demais com tudo.

E o que você tem feito por lá?

São vários projetos de pesquisa, além de um curso de pós-graduação sobre saúde da mulher. O curso tem um toque de epidemiologia, mas também conteúdos importantes sobre políticas de saúde da mulher no país. Discutimos ainda os direitos delas, dentro do sistema público de saúde e na sociedade. Esse curso nós fazemos em cooperação com o Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), nossa unidade que trabalha com a mulher e a criança. Ele tem mobilizado muitas pessoas, a maioria mulheres, algumas do interior, outras de fora do Amazonas, que passam uma semana por mês em Manaus. As alunos fizeram um vídeo, sobre o que o curso significa na vida delas, e que nos mostra como a gente precisa olhar para o Norte, lutar pelas necessidades de formação profissional na região. Isso sem falar das condições do SUS na região, que ainda têm muitíssimo que melhorar.

“O SUS precisa melhorar no Brasil todo, mas no Norte os desafios são gigantes, por causa das distâncias.”

Quais os principais desafios para o SUS na região Norte?

O SUS precisa melhorar no Brasil todo, mas no Norte os desafios são gigantes, por causa das distâncias. Nós estamos acostumados a nos deslocar por meio de estradas, carros; lá são rios e barcos. E os barcos não saem todo dia. Além disso, tem a população indígena. A gente bem sabe o tamanho das carências dos nossos povos originários e o tanto que eles precisam da saúde. Por isso eu me envolvi demais com esse curso, não só eu, mas uma grande equipe, que inclui colegas de Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO). Já tenho uma rede de pesquisadores com quem trabalho. Agora, estamos montando um curso sobre emergências obstétricas, com recursos da França, para diminuir a mortalidade materna e qualificar profissionais do SUS para que possam tratar casos graves, entre outras questões. Além do curso, ainda estamos trabalhando no ReGHID [sigla de Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls in contexts of Protracted Crisis in Central and South America — Reparando as desigualdades de gênero na saúde de mulheres e meninas deslocadas em contextos de crise prolongada na América Central e do Sul], o estudo sobre a saúde sexual e reprodutiva de mulheres migrantes venezuelanas [Leia matéria na Radis 264].

Como foi trabalhar com o tema da migração?

Voltei ao tema da migração, com o qual trabalhei no começo da vida, só que agora relacionando-o com a saúde da mulher. Neste caso, da mulher migrante venezuelana. A pesquisa foi financiada pelo Conselho de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido. Fizemos um inquérito em Manaus e Boa Vista, além de um estudo qualitativo. Também produzimos um filme bonito, que mostra como as migrantes entraram de forma precária no Brasil na época em que as fronteiras estavam fechadas, por conta da covid-19. A experiência abriu um elo com colegas da América Latina, como Colômbia e El Salvador, e nos mostrou que o Brasil conseguiu se organizar, por meio da Operação Acolhida, para receber essas migrantes e oferecer a elas algum tipo de atenção no Brasil.

E como o SUS respondeu ao desafio?

O SUS garante o direito de a população migrante ser atendida nos serviços, algo que a gente não tem de recíproco quando migra ou quando viaja a outros países. Um estrangeiro aqui pode ir ao SUS e ser atendido. Seria interessante haver um sistema de saúde que nos atendesse em todo lugar, que a gente não precisasse contratar saúde privada. No Brasil isso existe. O direito à saúde da mulher migrante venezuelana, no Brasil, foi de alguma forma garantido. Existem problemas na atenção a elas? Existem. Mas de alguma forma o SUS atendeu estas mulheres, que trouxeram muitos problemas graves de saúde, que precisavam de cirurgias e tratamentos de maior complexidade. O SUS atendeu, com razoável competência, essas necessidades.

“O SUS é motivo da vinda de migrantes para o Brasil, o que mostra que esse sistema tão generoso, que nós construímos com tanta vontade, é capaz de atender as necessidades de todos.”

O que as mulheres migrantes relataram sobre a sua experiência no Brasil?

As mulheres entrevistadas se sentem muito agradecidas ao país. Elas relataram que a saúde é um dos motivos que as fazem migrar para o país. O primeiro é a fome; o segundo são as necessidades de saúde que não conseguem resolver na Venezuela, pela situação política e econômica que passa o país. O SUS é motivo da vinda de migrantes para o Brasil, o que mostra que esse sistema tão generoso, que nós construímos com tanta vontade, é capaz de atender as necessidades de todos.

Sanitarista hoje

Ao lado da ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, e da parceira Thaíza Gomes, em apresentação sobre o projeto ReGHID em Brasília. — Foto: Equipe ReGHID.

“O SUS carece de uma melhoria de qualidade muito grande, mas a população brasileira tem um grande reconhecimento pelo tanto que a vida mudou depois que ele se espraiou pelo país.”

Você acompanhou o nascimento do SUS. Qual é o legado dele hoje no cotidiano das pessoas?

A gente pode responder essa pergunta com informações do Inquérito Nacional de Saúde. Ele mostra que quase toda a população brasileira, que precisa usar o SUS, consegue ser atendida. Pode não ser atendida num primeiro momento, talvez tenha que marcar a consulta, mas o SUS atende a população brasileira, e como eu disse, atende a população migrante. 95% das mulheres venezuelanas nos relataram terem sido atendidas pelo SUS. Isso nos mostra como o SUS garante o direito de acesso à saúde. Mas é preciso entender que, além do desfinanciamento, da falta de recursos — e eu discordo quando dizem que o Ministério da Saúde é rico, porque é pouco dinheiro para o tanto que é preciso fazer — nós também temos vários problemas de qualidade da atenção. Nós oferecemos altíssima qualidade e altíssima tecnologia, como no caso dos transplantes e das cirurgias cardíacas que o SUS faz de graça; mas também temos necessidades cotidianas ainda não atendidas, como os partos — que são feitos, mas sem a qualidade devida. O SUS carece de uma melhoria de qualidade muito grande, em muitos aspectos e em muitas áreas, mas a população brasileira — principalmente quem viveu antes da criação do SUS — tem um grande reconhecimento pelo tanto que a vida mudou depois que o SUS se espraiou pelo Brasil.

“Sou uma defensora ferrenha do SUS e trabalho para ele como pesquisadora. Toda pesquisa que eu faço tem que servir ao SUS.”

Em que áreas o SUS precisa melhorar?

São débitos de qualidade de atendimento, principalmente. O ministro [Alexandre] Padilha vem anunciando que vai investir na atenção especializada. A atenção primária está bem espraiada, a cobertura da saúde da família é grande e, com o trabalho da ex-ministra Nísia [Trindade] e de seu grupo, estamos recuperando as coberturas vacinais. A gente ainda tem muito que melhorar, mas também muito a celebrar. Sou uma defensora ferrenha do SUS e trabalho para ele como pesquisadora. Toda pesquisa que eu faço tem que servir ao SUS. Tudo que eu faço na minha vida, dentro ou fora da Fiocruz, parte do entendimento de que a nossa tarefa é fornecer elementos que aprimorem o nosso sistema de saúde, apontar as suas necessidades e achar caminhos que diminuam as suas falhas.

Que outros desafios se colocam para o sanitarista, hoje?

Recentemente participei de uma mesa com a Cristiane Machado [na abertura do ano letivo da Ensp, de 2025], nossa vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, quando ela listou os grandes desafios para o sanitarista na atualidade. Ela os dividiu em dois grandes campos: um, da atenção que se dá ao indivíduo; outro, que envolve questões que são mais amplas e coletivas, que são as políticas que se relacionam com as necessidades de saúde da população. Uma questão que se coloca com muita ênfase hoje é o desequilíbrio ambiental e seus inúmeros reflexos na sociedade contemporânea. O sanitarista de hoje deve ser capaz de lidar com isso, e fazer uma saúde pública que responda a essas questões com competência. Ao contrário do que acontece em outros países, onde se separa política de saúde pública da atenção que se dá ao indivíduo, aqui no Brasil, temos outra realidade. Aqui a atenção engloba toda essa complexidade e ainda inclui as tarefas de regulação (de alimentos, produtos, vacinas, medicamentos e terapias).

Essa complexidade gera ainda mais desafios….

Sem dúvida! Além de defender o SUS, o sanitarista tem que dar conta da interação entre os diferentes níveis de atenção, que ainda continua sendo um grande problema no Brasil. Além disso, existem as questões relacionadas ao retorno da informação, que temos visto que não funciona muito bem. Outro imenso desafio é o financiamento do sistema público. Eu também chamo atenção para o respeito à cidadania no atendimento, que é fundamental, assim como a instituição de uma certa horizontalidade dentro dos serviços de saúde, com respeito às diversidades de funções, já que todas elas são importantes para construir o resultado em saúde. A democratização da gestão também é fundamental, porque se você não democratiza a gestão dentro do próprio sistema — e tiver lá dentro uma relação hierárquica de autoritarismo em que os que têm menos poder valem menos do que os outros — isso será profundamente reproduzido no atendimento à população. É preciso, também, que haja um corpo técnico especializado na compra de equipamentos, tecnologias e medicamentos, algo que demanda estudos importantíssimos.

“Radis, Canal Saúde e VideoSaúde são patrimônios da Fiocruz. A comunicação constrói cidadania”

E qual o papel da comunicação neste contexto?

Essa é outra dimensão importantíssima. Foi o Arouca quem trouxe a comunicação e os jornalistas para a Fiocruz. Ele tinha muito claro o papel enorme da comunicação na saúde. A Fiocruz descobriu isso há muito tempo e tem equipes de comunicação nas várias dimensões, como Radis, Canal Saúde e VideoSaúde, que são patrimônios da instituição. A comunicação constrói cidadania de uma forma absurda, porque as pessoas, tendo acesso à informação, passam a ser sujeitos de direitos, elas compreendem quais são os seus direitos. Se ninguém fala sobre isso, a população, principalmente a mais pobre, acha que direitos são presentes e não conquistas.

“A comunicação constrói cidadania de uma forma absurda, porque as pessoas, tendo acesso à informação, passam a ser sujeitos de direitos.”

Como avalia o papel de Radis?

Radis ajuda a construir o SUS e a história da saúde no nosso país. Quando fazíamos nossas pesquisas sobre mortalidade infantil, nos municípios mais pobres do país, encontrávamos Radis em cada unidade do sistema de saúde que visitávamos. Além de estar presente no Brasil que nós conhecemos, das grandes cidades, das secretarias de saúde, dos sindicatos, dos profissionais de saúde, Radis está no Brasil profundo, levando informações de qualidade, analisando a conjuntura do país, oferecendo a dimensão completa da informação, avaliando os contextos que constroem a saúde. Radis faz isso muito bem.

“Tenho mais de 40 anos de pesquisadora e uns 25 anos que me dedico às questões da mulher. Foi uma descoberta maravilhosa trabalhar pensando no feminino.”

Sua trajetória está muito ligada às questões da mulher. Como mulher, que barreiras você enfrentou?

Certamente enfrentei barreiras, mas confesso que não percebi. Eu não percebo o que não me interessa, o que pode me frear, sempre fui assim. Eu sou uma pessoa um pouco sem limite (risos). Quando as coisas são contra mim, eu as ignoro. Sempre fui em frente. Acho importante ter, de uns anos para cá, abraçado a pesquisa sobre as mulheres. Nós nos esforçamos muito — e quando digo “nós”, digo a equipe toda, incluindo os homens que fazem parte dela. Abraçar a causa da mulher foi algo muito significativo para mim. Não sei como não descobri isso antes. Tenho mais de 40 anos de pesquisadora e uns 25 anos que me dedico às questões da mulher. Foi uma descoberta maravilhosa trabalhar pensando no feminino. E me sinto fortalecida ao fazer isso com mulheres e para as mulheres. E é o que vai acontecer agora quando iniciarmos a segunda rodada de Nascer no Brasil, para avaliar a situação do aborto.

Qual a sua expectativa?

Vai ser a primeira vez que vamos ter uma pesquisa nacional sobre aborto dentro do SUS. Existe o estudo da Débora Diniz [pesquisadora e cofundadora da Anis — Instituto de Bioética], mas ela não avalia como as mulheres são tratadas dentro do serviço de saúde. Nós estamos agora terminando a coleta de dados da Nascer no Brasil 2. Como vamos trabalhar com o tema do aborto, já sabemos que vamos enfrentar resistência. Mas a gente tem casca grossa, porque já enfrentamos isso em outras situações. Fui muito perseguida quando fiz a pesquisa Nascer no Brasil, por causa das cesarianas. Recebi uma interrupção de financiamento no governo anterior, talvez o fato de eu ser mulher tenha contribuído. Ninguém queria ouvir o que a pesquisa havia descoberto. Durante muitos anos, não pude apresentar essa pesquisa nos congressos de obstetrícia, por exemplo. E era a pesquisa mais importante para eles. Mas essas coisas se arrefeceram com o tempo e nós continuamos. No último congresso de obstetrícia, eles compreenderam que aquilo que a gente mostrava era correto e era para o bem da obstetrícia. Enfrentar resistência faz parte da vida do pesquisador. Mas o estudo é a favor das mulheres, da melhoria do atendimento no SUS, da cidadania e da democracia, então seguimos em frente. Porque a saúde constrói democracia e a democracia fortalece o SUS.

Sem comentários