“Democracia forte é país alimentado”. A frase na ponte que liga as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, anunciava a amplitude dos debates da 13ª edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), que aconteceu entre 15 e 18 de outubro de 2025 na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Juazeiro. Justiça climática e convivência com os territórios foram temas dos quais partiram a maioria das discussões travadas no encontro, que reuniu seis mil pessoas no coração do Semiárido brasileiro, às margens do Opará, o conhecido rio São Francisco.

Pesquisadores, estudantes, técnicos, ativistas de movimentos sociais, agricultores, indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, cozinheiros e representantes de redes e articulações da sociedade civil reuniram-se durante os quatro dias de congresso. O evento acolheu ainda mais de dois mil trabalhos científicos e abriu espaço para inúmeras trocas de experiências, manifestações artísticas e inovações camponesas.

Radis esteve presente no CBA e aproveitou os dias de diálogo e trocas para entender como os saberes agroecológicos se relacionam com a saúde. Sem a pretensão de esgotar o assunto, e sim abrir a discussão em várias frentes, esta reportagem apresenta alguns dos temas que rolaram em Juazeiro e que reforçam a inequívoca relação entre os dois campos de pesquisa e de trabalho.

Desse encontro de ciências e vivências, marcado pela diversidade de linguagens e por diferentes formas de expressão, os depoimentos a seguir legitimam a certeza de que, para garantir saúde, é preciso não somente defender modos de produção de alimentos que respeitem o ambiente, mas também proteger a vida das pessoas que tradicionalmente vivem e cuidam dos territórios.

O agro que é saudável

Qual a relação entre agroecologia e saúde? O debate sobre a agroecologia no Brasil começa inicialmente com as discussões sobre a produção de alimentos, situa José Nunes, presidente da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA). Para ele, a interlocução entre os dois campos de saber se construiu naturalmente: “Ao longo do tempo, percebemos que a relação com a saúde é fundamental”, diz à Radis, no primeiro dia do CBA.

Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ele lembrou que a alimentação interfere diretamente na saúde das pessoas, algo que se verifica quando se percebe que aquilo que se come é responsável pela ocorrência (ou não) de doenças, como diabetes e hipertensão, assim como pela maior ou menor incidência de diferentes tipos de câncer. “Aquilo que se come (e o modo como se come) se refletem diretamente na pauta do SUS”, pontua.

Para Nunes, o encontro entre saúde e agroecologia é muito rico, já que fortalece uma dupla proteção à vida. Assim como a agroecologia defende a produção e o consumo de alimentos saudáveis — que garantem mais qualidade de vida —, a saúde também contribui para a proteção do planeta, na medida em que se apresenta como alternativa às mudanças climáticas e à destruição da natureza [Leia reportagem sobre cozinhas solidárias na Radis 278].

Neste contexto, o professor enfatiza o papel estratégico desempenhado por cientistas e instituições de pesquisa em saúde — incluindo a Fiocruz — na ampliação desse intercâmbio de saberes, quando promovem estudos que tratam, por exemplo, dos efeitos do uso de agrotóxicos na saúde humana ou incentivam o diálogo entre ciência e povos tradicionais.

A interseção entre os campos da agroecologia e da saúde também pontua a fala do sanitarista Marco Menezes, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), que contextualiza: “Hoje enfrentamos, do ponto de vista da saúde coletiva, tanto localmente como globalmente, crises que se entrelaçam, como a crise climática e a crise hídrica. O encontro da saúde com a agroecologia é fundamental para lidar com essas crises”, diz à Radis.

Marco também considera que a interlocução atualiza o conceito ampliado de saúde e os ideais da Reforma Sanitária Brasileira, na medida em que a agroecologia permite que a saúde se aproxime dos territórios e os perceba como lugares de produção de conhecimento e de resistência. “A agroecologia é o caminho, é a ciência, é a arte, é o movimento que, a partir dos territórios, promove o encontro com a saúde coletiva”, define.

Ele defende que é preciso intensificar essa interlocução, trazendo para os currículos de formação da saúde temas como justiça climática e outros relacionados à agroecologia, e mobilizar a agenda de implementação de políticas públicas importantes como a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCF), que visa garantir o direito à saúde para essas comunidades no âmbito do SUS. Na via reversa, avalia que a expertise da saúde pública, principalmente em participação e controle social, pode contribuir na elaboração e na implementação de políticas e programas agroecológicos nos territórios.

O agro que é interlocução

A carta política “Conviver com os territórios: a agroecologia que povoa o Brasil”, divulgada em novembro pela organização do 13º CBA, denuncia “modos dominantes de produção do conhecimento científico” e reivindica uma “ciência crítica” que reconheça, celebre e dialogue com as diferentes formas de produção de conhecimento.

O documento recomenda a construção de metodologias de pesquisa baseadas na interculturalidade e enaltece estudos colaborativos que cultivem laços de confiança, respeitem e valorizem os conhecimentos e saberes das comunidades e da diversidade de povos. O texto dialoga diretamente com o que defende o engenheiro agrônomo, educador e ativista Sebastião Pinheiro, um dos pioneiros da agroecologia e da luta contra agrotóxicos no Brasil.

Um dos homenageados do CBA em 2025, Tião, como é chamado por aqueles que o conhecem de perto, é enfático na defesa dos saberes tradicionais como necessários para a retomada de uma agricultura saudável. Em entrevista à Radis [Leia completa clicando aqui], ele recomenda uma volta às raízes. “Quem tem essa raiz hoje? Só quilombolas, indígenas ou pessoas com consciência”, argumenta.

A afirmação de Tião reverbera o que diz o documento produzido no CBA, especialmente no trecho que adverte que os conhecimentos populares sofrem a ameaça de apropriação jurídica e comercial pelas grandes corporações empresariais. “A valorização dos processos ecossistêmicos e da biodiversidade não pode ser, em nome de uma racionalidade instrumental, justificativa para estratégias que fragilizam ainda mais a autonomia daqueles e daquelas que atuam historicamente como seus e suas guardiãs”, diz o texto. Leia na íntegra em [https://bit.ly/cartacba2025].

O agro que não é tóxico

O 13º CBA reafirmou o compromisso prioritário de combate ao uso de agrotóxicos no país. A preocupação não é à toa. A cada dois dias, uma pessoa morre por intoxicação por esses produtos no Brasil. Enquanto isso, o SUS gasta anualmente cerca de R$ 45 milhões para tratar questões de saúde ligadas a essas substâncias, advertiram pesquisadores, durante o CBA [Radis 243].

Ao fim do congresso, os participantes cobraram maior efetividade nas ações previstas no Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara) — instituído pelo Decreto 12.538/2025 — e criticaram o “descomprometimento político” no reconhecimento das graves evidências do uso de veneno sobre os territórios e seus povos. Para o grupo reunido em Juazeiro, a negligência é resultado da pressão do setor do agronegócio sobre a produção do conhecimento e as políticas públicas, aliada a um grande entrave aos subsídios de novas pesquisas, especialmente as de médio e longo prazos.

“É muito importante discutir o combate aos agrotóxicos de todas as maneiras, inclusive aquilo que se chama muitas vezes de defensivo agrícola”, diz à Radis Edivalda Aroucha. Uma das fundadoras da organização não-governamental Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia (Agendha) e integrante da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da Bacia do Rio São Francisco, Valda argumenta que estes produtos impactam diretamente os biomas, em especial as regiões semiáridas e áridas do Brasil.

Diante deste cenário, ela considera fundamental e indispensável a atuação dos profissionais de saúde, em especial os que estão no SUS, para combater os malefícios causados pelos agrotóxicos. Agentes de saúde, médicos e outros profissionais, que conhecem a realidade das pessoas, precisam estar atentos aos sinais, que vão desde tontura e desorientação até vômito e irritação na pele, recomenda. Ela argumenta que muitas vezes as pessoas procuram ajuda médica e não informam que usaram ou tiveram contato com esses produtos, naturalizando seus efeitos danosos à saúde.

Falando à Radis na tenda “Rachel Carson”, organizada pelo grupo de trabalho contra os agrotóxicos e transgênicos da ABA e pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, a professora defende que, para combater a “naturalização” destes produtos, é necessário capacitar as equipes para reconhecer, nas pessoas, quando eles são utilizados — inclusive os agrotóxicos “caseiros”, sublinha. Com a estrutura do SUS — “O melhor programa de saúde do mundo!”, enfatiza —, o registro dos diagnósticos é também importante para que se possa criar e implementar políticas públicas protetivas da saúde, ressalta.

Atento às discussões sobre o tema na tenda que homenageia a primeira cientista a denunciar os impactos dos agrotóxicos sobre os ambientes e autora do livro “Primavera Silenciosa” (1962), Tião propõe um contraponto: “Eu não perco mais tempo com veneno. O que fazemos aqui é discutir a vida”, declarou.

Mais tarde, na entrevista que concedeu à Radis, ele explicou: “A questão é ideológica. Veneno é uma ideologia, não é uma tecnologia, a agroecologia é uma ideologia, e não uma tecnologia. Há uma disputa de espaço, de tempo e de discurso. Por que eu vou perder meu tempo com o veneno, se o meu tempo é escasso e preciso muito mais dele para construir o meu espaço? Então, eu tenho que trazer a discussão para a consciência espiritual, religiosa, comunitária”, destacou.

O agro que é convivência

“É nos territórios que a vida pulsa, é nos territórios que o povo resiste”. Um dos temas tratados no 13º CBA, a convivência com os territórios é chave para se entender a complexidade e a importância do debate sobre agroecologia no país, bem como relacioná-lo às práticas e políticas de saúde. A escolha do local do evento, no coração do Semiárido, já anunciava o protagonismo das diferentes populações e comunidades no combate às ameaças à agricultura saudável e sustentável.

A mineração, a devastação da Caatinga, a concentração e usurpação de terras e a construção de megaprojetos de energia eólica, assim como as fazendas solares, são citadas na carta política do 13º CBA como fatores que impactam o ambiente e a qualidade de vida das pessoas e violam a autonomia e a integridade dos territórios. Em entrevista à Radis, o teólogo e ativista Naidison Baptista não mede palavras: “As energias renováveis, eólicas e fotovoltaicas estão usurpando o território das comunidades tradicionais” [Leia a entrevista completa clicando aqui].

Profundo conhecedor da região — e um dos homenageados no 13º CBA — Naidison é um dos fundadores da Articulação do Semiárido (ASA), rede de organizações da sociedade civil que há décadas investe em programas de convivência com a região, marcada pelo estigma da seca e pelo modelo conservador do agronegócio.

Em 2009, durante o 7º Encontro Nacional da Articulação no Semiárido Brasileiro (EnconAsa), ele já havia apresentado à Radis o Programa de Mobilização e Informação para Convivência no Semiárido, popularmente conhecido como Programa 1 Milhão de Cisternas (Radis 94).

Quinze anos depois, ele comemora a longevidade e produtividade da iniciativa — que já ultrapassa 1,3 milhão de unidades distribuídas; porém, é taxativo em relação aos desafios que permanecem (e se atualizam). Naquele momento, uma frase definia a situação: “o problema do Semiárido não é a seca; é a cerca”. Uma década e meia depois, pouco mudou, de acordo com ele. “A reforma agrária não foi feita, continua um tabu. Conseguimos desconcentrar e democratizar a água, mas a terra, não”, diz.

No entanto, a força sertaneja está no acúmulo de aprendizados de resistência e resiliência, afirma a carta política de Juazeiro. Uma força que mostra que o caminho está “no viver junto, na adaptação às condições climáticas e na agroecologia como pedagogia de vida”. É nessa força que confia André Búrigo, o Deco, pesquisador no Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz).

Integrante da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz, ele avalia como positiva a escolha de se realizar, pela primeira vez, o CBA no Semiárido. Lembra também que o debate realizado pelo movimento agroecológico na Caatinga, bioma que só existe no Brasil, contrapôs a convivência com o território ao enfrentamento à seca, uma disputa que envolveu o colonialismo e um conjunto de obras que concentram poder de decisão. “A convivência com o Semiárido parte da necessidade de compreender os biomas e conviver com eles”, afirma.

Para ele, os congressos brasileiros de agroecologia vêm se transformando, ao desenvolver maior diálogo com a sociedade. Deco lembrou que, em 2015, quando o CBA aconteceu em Belém, os povos indígenas ocuparam a plenária final e reivindicaram maior participação na construção de alternativas que considerassem seu modo de vida. De lá para cá, avaliou, vários movimentos sociais têm se aproximado da construção de uma agenda comum.

Em 2025, ele observou uma maior participação, por exemplo, de pescadores e pescadoras artesanais. “É muito interessante ver essa evolução do movimento e a sua capacidade de pensar a ciência e encarar o desafio de construir conhecimento a partir do diálogo de saberes”, destaca.

O agro que é inovação

Na abertura do 3º Terreiro de Inovações Camponesas e do 7º Encontro Nacional de Agricultoras e Agricultores Experimentadores, durante o 13º CBA, uma voz se levantou para celebrar a oportunidade de compartilhar as novidades que surgem no campo. “Por muito tempo nós, agricultoras e agricultores, fomos invisibilizados em nosso papel de construir ciência. Nossa presença no CBA é uma forma de abrir o diálogo de saberes, de construção coletiva do conhecimento”, disse a agricultora Roselita Victor.

Integrante da coordenação executiva da ASA pelo estado da Paraíba, Roselita chamava atenção para algo que marcou o encontro: a importância da convivência e do diálogo entre o conhecimento científico e os saberes desenvolvidos nos territórios.

Experiências como a construção de cisternas, que garantem água para a população em tempos de estiagem, o recaatingamento (reflorestamento de áreas devastadas da Caatinga) e os quintais produtivos das Margaridas marcaram a importância de conhecimentos partilhados no fortalecimento da construção do bem viver. E reforçam a agroecologia “como uma ciência dos lugares, que precisa estar ancorada em inovações e saberes contextualizados, interconectados e articulados em redes”, como definiu a carta política do evento.

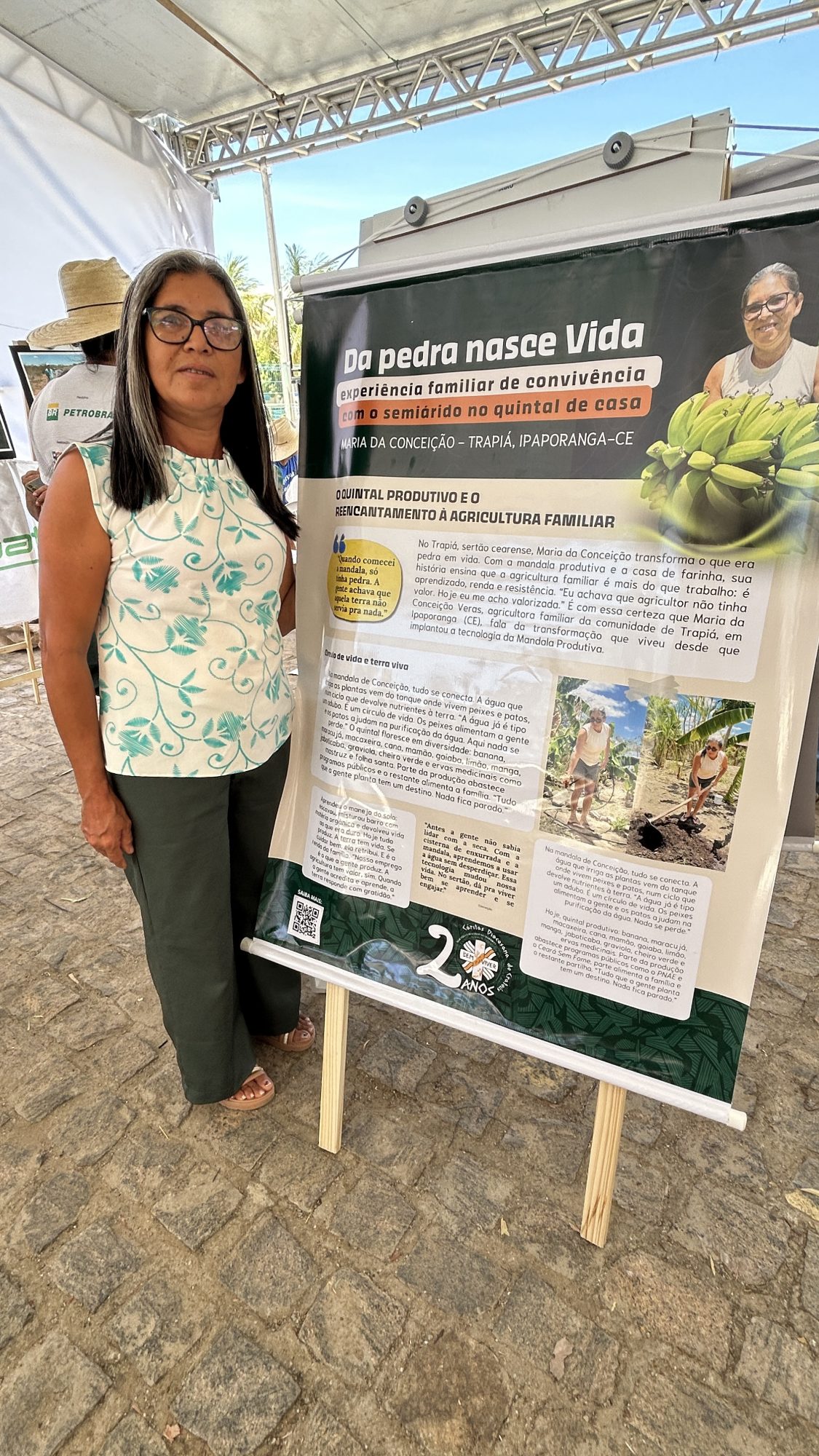

No Terreiro das Inovações Camponesas, a agricultora Maria Conceição Veras, da comunidade de Trapiá, em Ipaporanga (CE), era só sorrisos. Ela apresentava às pessoas a mudança que a mandala produtiva operou em seu quintal e na sua vida. “Da pedra nasce vida”, anunciava o cartaz às suas costas, que descrevia o processo de produção de frutas, verduras e ervas medicinais e de criação de animais em um quintal antes estéril. Ali, dizia o texto, nada se perde. “É um ciclo de vida”.

Graças a uma cisterna, ela hoje tem um lago, onde cria peixes e patos; a água do lago rega a plantação de macaxeira, banana, goiaba, cana-de-açúcar, limão e graviola, entre outras frutas e plantas medicinais. Parte da produção vai para programas públicos de alimentação, o restante alimenta a família. “Toda a minha alimentação vem do meu quintal, assim como a minha renda. Graças a ele eu hoje tenho saúde de qualidade”, conta, orgulhosa. “É uma riqueza imensa a que a gente tem. Investir em agroecologia faz bem à saúde”.

A poucos passos de Conceição, uma maquete chama a atenção dos visitantes. Fabricada com capricho de artesão, a recriação de uma comunidade de fundo de pasto mostra, no tamanho que cabe em uma mesa, o processo de recaatingamento. À frente do sítio em miniatura, Wemerson Matos explica, paciente: “Isso é parte de uma metodologia de conservação e recuperação de áreas degradadas”, diz.

Segundo o biólogo, integrante do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), de Juazeiro (BA), o método é comunitário e ocorre em processo de mutirão, com o objetivo de recuperar a Caatinga. O plano de manejo, explica, envolve as famílias do lugar e entidades parceiras. A ideia “é manter a Caatinga em pé, de forma sustentável, com as pessoas dentro”, relata.

Ao manter o bioma vivo e exuberante para as próximas gerações, é possível garantir saúde, já que o território recuperado oferece melhores condições de vida, afirma Wemerson. Isso ocorre não somente pela possibilidade de captação de água da chuva, por meio das cisternas, mas também pela garantia de trabalho e moradia dignos para as famílias. A metodologia fortalece a convivência com o Semiárido, já que diminui a sobrecarga de trabalho — sobretudo das mulheres; assim como estimula medidas que evitam a proliferação de doenças, como a instalação de saneamento.

O agro que protege o planeta

O 13º CBA aconteceu no mês anterior à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O evento, ocorrido em Belém, contou com a participação ativa de movimentos sociais e povos originários nas pressões e negociações (Radis 279). A conferência não poderia ter ficado de fora das discussões em Juazeiro, assim como mereceu destaque na carta política do encontro.

O recado é claro: “Da Amazônia para o mundo: basta de desigualdade e racismo ambiental, justiça climática já!”, registra o documento final, já antecipando o que o movimento agroecológico reivindicaria ao participar da Cúpula dos Povos, espaço que reuniu os movimentos sociais na capital paraense, de 12 a 16 de novembro.

Entre os pontos abordados no documento, o CBA critica a “crise civilizatória” que subjuga a natureza como recurso inesgotável, transformando a terra, as águas, as sementes e a vida em mercadorias, assim como denuncia o neoextrativismo, a financeirização da natureza e “a expansão da expropriação da terra e dos bens comuns e de exploração dos povos”.

Os participantes do CBA também cobram reais medidas contra a concentração fundiária, a dependência econômica e produtiva e as desigualdades interseccionais de classe, raça e gênero. Criticam ainda o que chamam de “falsas soluções”: a economia verde, os megaempreendimentos de energias renováveis, o mercado de carbono, a mineração para transição e a promessa de um agronegócio regenerativo.

Integrante da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz, Deco observou a pertinência de o CBA acontecer exatamente no Semiárido às vésperas da COP — e comemorou o fato de metade dos 6 mil participantes do evento, em Juazeiro, serem camponeses e/ou ativistas de movimentos sociais do campo, pessoas de povos e comunidades tradicionais e estudantes. “Um encontro como esse proporciona uma explosão de consciência”, afirma à Radis.

Para ele, a possibilidade de visualizar experiências concretas nos territórios e reunir pessoas que estão construindo uma agenda comum de trabalho e de luta são um estímulo para o movimento agroecológico. “Tudo isso é muito relevante pra gente pensar que realmente pode construir outros mundos possíveis, que tem força para resistir à destruição promovida pelo agronegócio”, avalia.

Ele contextualiza a importância do CBA na construção de uma resposta brasileira às mudanças climáticas. Deco situa que, entre os cinco países que mais contribuem com a crise climática (Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil), quatro deles concentram cerca de 75% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) nas atividades da indústria de petróleo e gás — mas no Brasil, esse percentual chega talvez a 22%.

Aqui, a maior emissão de gases, aponta o pesquisador, está relacionada aos sistemas alimentares, ou seja, ao modo como funciona o agronegócio. Por outro lado, atividades como o desmatamento e a agropecuária dependem do petróleo, seja para produzir agrotóxicos e fertilizantes, seja para manter frigoríficos e toda a indústria responsável por levar o que é produzido no campo até a mesa dos consumidores. “Há dados que demonstram que entre 75 e 82% de todas as emissões do país vêm dos sistemas alimentares”, ressalta.

A carta de encerramento enfatiza o que recomenda o pesquisador da Fiocruz: “A agroecologia foi apresentada como solução real para uma transição ecológica justa, popular e inclusiva, que reconheça os direitos à terra, ao território e à soberania dos povos, com propostas de geração de energia descentralizadas e de soberania alimentar e energética”, diz o documento. “Não estamos na natureza, somos natureza. Não estamos no território, somos território!”

O agro que é justo

“A primeira coisa para se pensar a justiça climática, especialmente quando a gente olha para o Brasil, é entender que os sistemas alimentares são os principais responsáveis pelos gases de efeito estufa no país”, situa a pesquisadora Helena Lopes, da Agenda Saúde e Agroecologia da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), da Fiocruz. Assim como Deco, ela enfatiza que, no Brasil, o sistema alimentar e as mudanças climáticas estão totalmente conectados.

A análise de Helena parte dos resultados recentes do mapeamento nacional “Agroecologia, Território e Justiça Climática”, publicado em 25 de setembro, cujos resultados foram divulgados durante o 13º CBA — e compartilhados na COP30 — e estão relacionados a um contexto de sindemia global, uma combinação de três pandemias: mudanças climáticas, obesidade e subnutrição.

E o que isso tem a ver com a saúde? A pesquisadora explica à Radis que o sistema alimentar convencional, hegemônico, inclusive no Brasil, se baseia principalmente em produtos ultraprocessados, industrializados, produzidos com uso de monocultivos, agrotóxicos e transgênicos. “Então não produz alimentos saudáveis, ao mesmo tempo que contribui com as mudanças climáticas”.

É a partir deste olhar que o conceito de justiça climática, no âmbito dos sistemas alimentares, visa garantir o acesso a alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, outra forma de produção, distribuição e acesso a alimentos, complementa. “Isso é o que defende a agroecologia”, resume.

Helena dá um exemplo que ajuda a entender a lógica da justiça climática. No Brasil, a insegurança alimentar e nutricional é maior nos lares comandados por mulheres. Mas é justamente sobre elas que os efeitos das mudanças climáticas são mais evidentes. “Por isso é fundamental pensar em justiça climática, para que as pessoas que menos contribuem com as mudanças do clima não sejam as mais afetadas por elas”, situa.

O mesmo raciocínio se aplica a comunidades indígenas, quilombolas e de camponeses, que têm, em contrapartida, construído cotidianamente soluções para as mudanças do clima a partir de uma agricultura que combina diferentes tipos de produção e de organização de mercados, como a economia solidária. “Só que essas soluções também estão sendo intensamente impactadas pelas mudanças do clima”, diz.

Helena falou que o mapeamento, realizado por diversas organizações, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), em mais de 300 municípios de todas as regiões do Brasil, mostra mais de 500 experiências de agroecologia que promovem tanto a adaptação quanto a mitigação dos efeitos da crise climática nos territórios, assim como fomenta a própria justiça climática por meio de um processo de produção de conhecimento.

“Essas experiências nos ensinam que as soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas não são exclusivamente tecnológicas. Elas estão sendo constituídas cotidianamente nos territórios e precisam de apoio adequado do Estado”, avalia. Para ela, o levantamento comprovou que, caso recebessem a atenção devida, as experiências se multiplicariam e dariam uma resposta brasileira efetiva de como enfrentar as mudanças climáticas a partir da produção de alimentos saudáveis.

Sem comentários